ステビアとは?甘さの秘密・歴史・健康効果・活用法まで徹底解説!

ステビアとは、南米原産の植物で、その葉から抽出される天然甘味料として知られています。砂糖の数百倍の甘さを持ちながら、カロリーがほぼゼロという特徴から、健康志向の高い人々や糖尿病患者にも注目されています。近年では、世界中で食品や飲料に利用され、日本でもヘルシーな甘味料として広まりました。本記事では、ステビアの名前の由来や歴史、健康効果、用途、味や香りなどを詳しく解説します。さらに、保存方法やレシピまで網羅し、ステビアの魅力を存分にお届けします!

ステビアとはどんなスパイス? 甘さの秘密と驚きの特徴を徹底解説!

ステビアとはどんなスパイスなのでしょうか? ステビアは、キク科ステビア属の多年草で、その葉に強い甘みを持つ成分が含まれているのが特徴です。南米原産のこの植物は、古くから先住民によって甘味料や薬草として利用されてきました。砂糖の約200~300倍の甘さを持ちながらカロリーがほぼゼロであることから、糖質を控えたい人や健康を意識する人々に人気があります。

現在では、食品や飲料に添加されるだけでなく、美容や健康分野でも注目されています。では、そんなステビアの別名や名前の由来、原産地、利用部位、特徴、用途について詳しく見ていきましょう。

ステビアの別名

ステビアには、さまざまな別名があります。特に、甘みを持つことから「スイートハーブ」「スイートリーフ」といった名称で呼ばれることが多いです。

主な別名

●スイートハーブ(Sweet Herb)

●スイートリーフ(Sweet Leaf)

●ハニーハーブ(Honey Herb)

●ステビア・レバウディアナ(Stevia Rebaudiana)(学名)

このように、ステビアは甘味を持つハーブとして世界中で認識されています。

ステビアの名前の由来

ステビアという名前は、スペインの植物学者ペドロ・ハイメ・エステベ(Pedro Jaime Esteve)に由来しています。エステベは16世紀に植物研究を行った人物で、その功績を称えてこの植物に彼の名前がつけられました。

また、学名の「Stevia Rebaudiana」は、後にステビアの甘味成分を研究した科学者オビディオ・レバウディ(Ovidio Rebaudi)にちなんでいます。このように、ステビアの名前には歴史的な背景があるのです。

ステビアの科名と分類

ステビアはキク科(Asteraceae)、ステビア属(Stevia)に分類される植物です。キク科の植物にはカモミールやエキナセアなど、薬効を持つハーブが多く含まれており、ステビアもその一種です。

ステビアの分類

●科名:キク科(Asteraceae)

●属名:ステビア属(Stevia)

●学名:Stevia Rebaudiana Bertoni

この植物は多年草で、温暖な気候を好みます。

ステビアの原産地

ステビアの原産地は南米、特にパラグアイやブラジルの一部地域に自生しています。これらの地域では、数百年前から先住民がステビアを「カーへエ(kaa hee)」と呼び、甘味料や薬草として利用していました。

20世紀になってからは、パラグアイ政府が本格的にステビアの研究を進め、日本をはじめとする世界各国に輸出されるようになりました。

主な原産地

●パラグアイ

●ブラジル

●アルゼンチン

●ボリビア

現在では、日本や中国でも商業栽培が行われています。

ステビアの利用部位

ステビアの甘み成分は主に葉に含まれているため、利用されるのは主に葉の部分です。葉を乾燥させたり、エキスを抽出したりすることで、甘味料として活用されます。

主な利用部位と加工方法

1.フレッシュ(生葉):お茶に入れたり、料理に直接使用する

2.ドライ(乾燥葉):お茶や煮出し用として利用

3.粉末(ステビアパウダー):料理や飲料の甘味料として使用

4.液体エキス(ステビアエキス):砂糖の代替甘味料として食品や飲料に添加

ステビアの植物としての特徴

ステビアは、草丈が50~100cmほどに成長し、細長い葉を持つ植物です。白い小さな花を咲かせますが、甘みの元となる成分は主に葉に含まれています。

主な特徴

●草丈:50~100cm

●葉の形:細長く、ややギザギザの縁を持つ

●花の色:白

●成長環境:温暖な気候を好む(寒さには弱い)

●甘み成分:ステビオシド、レバウディオシドA など

また、ステビアは多年草ですが、寒冷地では一年草として扱われることが多いです。

ステビアの用途

ステビアの用途は非常に広く、食品・飲料、健康、美容など多岐にわたります。

1. 食品・飲料の甘味料

●砂糖の代替として使用(カロリーゼロ)

●お茶やコーヒー、ジュースに添加

●ヨーグルトやスイーツの甘味付け

●調理用(煮物やソース類の甘味料)

2. 健康・美容用途

●血糖値を上げにくい → 糖尿病患者向けの甘味料

●虫歯になりにくい → 歯磨き粉やガムに使用

●抗酸化作用 → スキンケア製品に配合

3. ハーブティーとしての利用

●ドライリーフをお茶として飲む

●他のハーブとブレンドして楽しむ

ステビアは、甘味料としてだけでなく、健康や美容にも役立つ植物として世界中で愛用されています。

ステビアの味や香りは? 甘さの特徴や独特の風味を徹底解説

ステビアの味や香りは、一般的な砂糖とは異なり、独特の特徴を持っています。最大の特徴は、砂糖の200~300倍もの強い甘さを持つことです。しかし、その甘みには後味に少し苦みやメントールのような清涼感があり、初めて口にする人には独特の風味と感じられることもあります。

ステビアの香りはハーブらしい爽やかな草の香りが特徴で、甘味と相まってスイートハーブとして親しまれています。この風味を活かすためには、適量を使うことがポイントです。それでは、ステビアの味の特徴や香りについて詳しく解説していきます。

ステビアの味の特徴

1. 強い甘み

ステビアの甘さは、砂糖の200~300倍にもなると言われています。少量でも十分な甘味を感じられるため、使いすぎると味が極端に甘くなりすぎることがあります。

2. 独特の後味(苦み・清涼感)

ステビアには、甘さと同時にわずかに感じる苦みや清涼感があります。これは、ステビアに含まれる「ステビオシド」や「レバウディオシドA」といった甘味成分によるものです。特に、純度の低いステビアや粗製品では、この苦みが強く感じられることがあります。

3. 加熱や冷却で変化する甘み

ステビアは、熱を加えても甘みが損なわれにくいという特徴があります。そのため、焼き菓子やホットドリンクにも使いやすい甘味料です。一方、冷たい飲み物に加えると、甘さの感じ方が変わることがあり、少しクセを感じることもあります。

4. 他の甘味料と組み合わせると使いやすい

ステビアの独特な後味を和らげるために、エリスリトールやハチミツなどの甘味料と組み合わせることで、より自然な甘さに調整することができます。最近の市販のステビア製品では、こうしたブレンド甘味料が多く使用されています。

ステビアの香りの特徴

ステビアの香りは、ほのかに草のようなハーブ特有の爽やかな香りがします。生葉ではよりこの香りが強く感じられますが、乾燥すると香りが落ち着き、甘さが引き立つ傾向にあります。

1. 生のステビアの香り

フレッシュなステビアの葉は、ハーブ特有の青っぽい香りがあります。ミントほど強い清涼感はありませんが、スッキリとした印象の香りが特徴です。

2. 乾燥ステビアの香り

乾燥させたステビアの葉は、生葉に比べて香りがマイルドになり、ほんのり甘い香りが感じられます。お茶にブレンドすると、甘い香りとともにリラックス効果も期待できます。

3. ステビアエキス・粉末の香り

精製されたステビアパウダーや液体エキスは、ほぼ無臭で、甘みだけを加えるのに適しています。ただし、純度が低いものはわずかに草のような香りが残る場合もあります。

ステビアの風味を活かす使い方

ステビアの甘さや香りをうまく活用するには、以下のような方法がおすすめです。

1. お茶やコーヒーに少量加える

ステビアの甘味を最大限に活かすには、ホットドリンクに少量加えるのがポイントです。特に、緑茶やハーブティー、コーヒーなどと相性が良く、自然な甘さを引き立てます。

2. 果物やヨーグルトと組み合わせる

ステビアの甘さは、酸味のある食材と合わせると後味のクセが和らぎます。例えば、ヨーグルトやフルーツソースに加えると、爽やかな甘みを楽しむことができます。

3. 他の甘味料とブレンドする

エリスリトールやキシリトールなど、他の天然甘味料と組み合わせることで、よりバランスの取れた甘さになります。市販のステビア甘味料の多くは、こうしたブレンドタイプが主流です。

4. お菓子作りに利用する

ステビアは熱に強いため、焼き菓子やジャム作りにも向いています。ただし、ステビア単体では砂糖のようなコクやカラメル化が得られないため、使用量に注意する必要があります。

ステビアの種類は? フレッシュ・ドライ・加工品まで徹底解説

ステビアの種類は、用途や加工方法によってさまざまに分類されます。基本的には、「生のステビア(フレッシュ)」「乾燥ステビア(ドライ)」「加工ステビア(粉末・エキス)」の3つのタイプに分けられます。それぞれ特徴が異なり、使い方も異なります。

本記事では、各ステビアの種類について詳しく解説し、どのような用途に適しているのかを紹介していきます。

1. フレッシュステビア(生葉)

特徴

フレッシュステビアとは、摘みたてのステビアの葉をそのまま使用するタイプです。新鮮な状態で使えるため、ステビア本来の風味や栄養を楽しむことができます。

味・香り

●甘味はあるが、苦みや草のような香りがやや強い

●後味に清涼感がある

主な用途

●ハーブティー:ステビアの葉をそのままティーカップに入れて、お湯を注ぐ

●料理:刻んで料理に加え、自然な甘みをプラス

●スムージー:葉を細かく刻んでスムージーに混ぜる

メリット・デメリット

✅ メリット

●無加工なので、自然な甘さを楽しめる

●栽培すれば自宅で手軽に使える

❌ デメリット

●長期間の保存が難しい(冷蔵庫で数日程度)

●生のままだと苦みが強く感じられることもある

2. 乾燥ステビア(ドライリーフ)

特徴

乾燥ステビアは、生のステビアの葉を乾燥させたもので、保存性が高く、お茶や料理に使いやすいのが特徴です。

味・香り

●フレッシュなものよりも甘みが強調される

●草の香りは弱くなるが、わずかにハーブの香りが残る

主な用途

●ハーブティー:乾燥させた葉を煮出して甘いお茶に

●粉末にしてスパイスとして使用:すりつぶして料理やお菓子作りに活用

メリット・デメリット

✅ メリット

●保存性が高い(適切に保存すれば数か月~1年持つ)

●フレッシュステビアよりもクセが少ない

❌ デメリット

●自分で乾燥させる場合、手間がかかる

●生のステビアよりも甘味成分がやや減る

3. ステビアパウダー(粉末)

特徴

ステビアパウダーは、乾燥したステビアの葉を粉末状にしたもので、料理や飲み物に混ぜやすいのが特徴です。

味・香り

●砂糖よりも強い甘みを持つ

●後味に若干の苦みを感じる場合がある

主な用途

●お菓子作り(ケーキ、クッキー、パン)

●飲み物の甘味料として(コーヒー、紅茶、スムージー)

●ヨーグルトやシリアルに混ぜる

メリット・デメリット

✅ メリット

●使いやすく、計量しやすい

●少量で十分な甘みを得られる

❌ デメリット

●加熱すると甘さが変化する場合がある

●ステビア特有の苦みがやや強く残る

4. ステビアエキス(液体・粉末)

特徴

ステビアエキスは、ステビアの甘味成分(ステビオシド、レバウディオシドA)を抽出・精製したもので、市販の甘味料として広く利用されています。純度が高いものほど苦みが少なく、甘さが際立ちます。

味・香り

●砂糖の200~300倍の甘さ

●苦みの少ないタイプもある(高純度製品)

主な用途

●飲料の甘味料(コーヒー、紅茶、ジュースなど)

●砂糖の代替として料理やお菓子に

●健康食品やダイエット食品の原料

メリット・デメリット

✅ メリット

●砂糖の代わりに少量で甘みを加えられる

●カロリーゼロで糖質制限にも適している

❌ デメリット

●純度の低い製品は後味に苦みが残ることがある

●市販品の中には人工甘味料とブレンドされているものもある

5. ブレンド甘味料(ステビア+他の甘味料)

特徴

ステビアの甘味に、エリスリトールやキシリトールなどの他の甘味料を加えて、より自然な甘さに調整したものです。多くの市販のステビア甘味料は、このタイプになっています。

味・香り

●ステビア単体よりも自然な甘さ

●苦みが少なく、使いやすい

主な用途

●砂糖代替として幅広い食品・飲料に使用

●お菓子作りや調理用甘味料として活用

メリット・デメリット

✅ メリット

●ステビアの苦みを抑えているため、使いやすい

●砂糖に近い味わいで、初心者でも取り入れやすい

❌ デメリット

●100%天然ステビアではないものが多い

●他の甘味料の影響で、風味が変わることがある

ステビアの歴史は? 南米の伝統から世界の甘味料へ進化した軌跡

ステビアの歴史は、南米の先住民が何世紀も前から利用していた伝統的な植物にまで遡ります。パラグアイやブラジルを中心とする地域では、グアラニー族がステビアの葉を「カーへエ(kaa hee)」と呼び、甘味料や薬草として活用していました。

20世紀に入ると、ステビアの甘味成分が科学的に研究され、日本を含む世界各国で食品や飲料の甘味料として利用されるようになりました。現在では、天然の低カロリー甘味料として、世界中で広く愛用されています。

本記事では、ステビアがどのように発見され、広まっていったのか、その歴史を詳しく解説します。

1. ステビアの起源 ー 南米先住民の伝統

グアラニー族とステビアの利用

ステビアの歴史は、南米のグアラニー族による利用が始まりとされています。彼らは、何世紀も前からステビアを甘味料や薬草として活用していました。

主な用途

●甘味料として:マテ茶(南米で広く飲まれる伝統的なお茶)に加えて甘みをつける

●薬草として:消化促進や疲労回復、抗菌作用のために使用

●食用:料理や飲み物の甘味料として利用

グアラニー族にとって、ステビアは単なる甘味料ではなく、健康を守るための重要なハーブでした。

ステビアの伝統的な呼び名

●カーへエ(kaa hee):「甘い草」という意味

●エルバ・ドゥルセ(Hierba dulce):スペイン語で「甘いハーブ」

このように、古くから甘味料としての価値が認められていました。

2. 19世紀~20世紀初頭 ー ステビアの発見と科学的研究

ヨーロッパ人による記録

ステビアがヨーロッパに知られるようになったのは、19世紀後半のことです。1887年、スイス人の植物学者モイゼス・サンティアゴ・ベルートーニ(Moises Santiago Bertoni)が、パラグアイでステビアを発見しました。

ベルートーニの研究

ベルートーニは、ステビアを詳細に研究し、「Stevia Rebaudiana Bertoni」という学名を付けました。この名前は、彼自身と、後にステビアの甘味成分を研究したオビディオ・レバウディ(Ovidio Rebaudi)にちなんでいます。

ステビアの甘味成分の発見

1900年代初頭、オビディオ・レバウディは、ステビアの葉に含まれる甘味成分「ステビオシド」を特定し、これが砂糖の数百倍の甘さを持つことを証明しました。この研究が、後のステビアの産業利用の基礎となりました。

3. 20世紀半ば ー 日本での研究と商業利用の開始

第二次世界大戦後、日本で注目される

戦後、日本では健康志向の高まりとともに、砂糖に代わる甘味料としてステビアに注目が集まりました。特に、1970年代に日本の食品メーカーがステビアの安全性を評価し、砂糖代替の天然甘味料として本格的な研究が始まりました。

日本が世界初の商業生産国に

●1971年:日本の食品会社がステビアを初めて商業的に栽培・加工し、甘味料として市場に投入

●1980年代:日本の食品業界で急速に普及し、清涼飲料水やお菓子に使用されるようになる

日本での使用例

●清涼飲料水(ダイエット系飲料)

●お菓子やアイスクリーム

●加工食品の甘味料

日本は、ステビアの商業化において世界の先駆けとなり、その後の国際市場への普及に大きく貢献しました。

4. 20世紀後半~21世紀 ー 世界市場への拡大

欧米でのステビアの規制と承認

日本では早くから食品添加物として認可されていたものの、欧米では長らく「安全性の懸念」があり、使用が制限されていました。しかし、2000年代に入ると、科学的な研究が進み、次第に規制が緩和されていきました。

●2008年:アメリカのFDA(食品医薬品局)が「高純度ステビアエキス(レバウディオシドA)」をGRAS(一般に安全と認められる物質)として承認

●2011年:EU(欧州連合)がステビアを食品添加物として正式に認可

●2012年以降:世界各国でステビアの使用が拡大

グローバル市場でのステビアの活用

近年では、ステビアは人工甘味料の代替として世界的に利用され、特に健康志向の強い市場で人気を集めています。

ステビアを使用した代表的な製品

●ゼロカロリー飲料(コーラ、ジュースなど)

●低糖質・糖質制限食品

●オーガニック食品・ダイエット食品

世界中の食品メーカーがステビアを採用し、その市場は年々拡大しています。

5. 未来のステビア ー さらなる進化と可能性

新しい品種改良と甘味成分の研究

最近では、ステビアの品種改良が進み、より甘みが強く、苦みの少ない品種が開発されています。また、甘味成分の精製技術も向上し、より砂糖に近い味わいのステビア甘味料が増えています。

環境に優しい甘味料としての期待

ステビアは、持続可能な農業にも貢献できる甘味料として注目されています。

●栽培に必要な水や土地が少ない

●砂糖生産に比べて環境負荷が低い

このため、今後もステビアは健康志向だけでなく、環境負荷の低い代替甘味料としての価値を高めていくと考えられます。

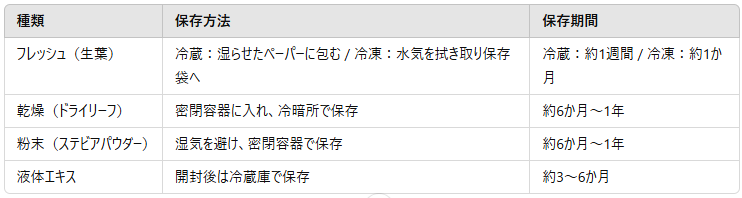

ステビアの保存は? フレッシュ・ドライ・加工品別に最適な方法を解説

ステビアの保存は、フレッシュ(生葉)、ドライ(乾燥葉)、粉末・エキス(加工品)の種類によって適切な方法が異なります。ステビアは保存状態によって風味や甘みが変化するため、正しく保管することで長期間品質を維持することができます。

本記事では、それぞれの保存方法について詳しく解説し、ステビアを最大限に活用するコツを紹介します。

1. フレッシュステビア(生葉)の保存方法

常温保存はNG! ステビアの葉は乾燥に弱い

生のステビアは、乾燥すると葉がしおれてしまうため、基本的に常温での長期保存には向いていません。新鮮な状態を保つために、冷蔵保存か冷凍保存が推奨されます。

冷蔵保存(短期間向け)

●保存方法:

1.ステビアの葉を軽く湿らせたキッチンペーパーに包む

2.ジップ付きの保存袋や密閉容器に入れる

3.冷蔵庫の野菜室で保存

●保存期間:約1週間

💡 ポイント

水分が多すぎるとカビが生えるため、適度な湿度を保つことが重要です。

冷凍保存(長期間向け)

●保存方法:

1.ステビアの葉を洗って水気をしっかり拭き取る

2.小分けにしてジップ付きの袋に入れる

3.冷凍庫で保存

●保存期間:約1か月

💡 ポイント

使用時は凍ったまま料理やお茶に加えると、風味を損なわずに楽しめます。

2. 乾燥ステビア(ドライリーフ)の保存方法

乾燥させることで長期保存が可能に

乾燥ステビアは、適切に保存すれば6か月〜1年以上品質を保つことができます。乾燥させることで甘味成分が凝縮され、保存しやすくなります。

保存方法

●保存容器:密閉できるガラス瓶やプラスチック容器、ジップ付き袋

●保管場所:直射日光や湿気を避け、冷暗所に保存

保存期間

●適切な環境で保存すれば約6か月~1年

💡 ポイント

●湿気を吸うとカビや劣化の原因になるため、乾燥剤を入れるとより長持ちします。

●風味を長く保ちたい場合は、密閉容器を冷蔵庫で保存するのもおすすめ。

乾燥ステビアを長持ちさせるコツ

●使用するたびに清潔なスプーンやトングを使う(手で触ると湿気や雑菌が付着する)

●まとめて粉末にせず、使用時に粉砕する(粉末にすると湿気を吸いやすい)

3. ステビアパウダー・エキス(加工品)の保存方法

粉末・液体エキスは基本的に長期保存が可能

市販のステビアパウダーや液体エキスは密閉容器に入れられているため、比較的長期間保存が可能です。ただし、適切な保存方法を守らないと風味が落ちることがあります。

保存方法

●粉末タイプ

〇開封後はしっかり密封し、湿気を避ける

〇冷暗所で保管(高温多湿を避ける)

〇乾燥剤を入れておくと劣化を防げる

〇長期保存する場合は冷蔵庫で保管

●液体エキスタイプ

〇直射日光を避ける

〇冷蔵庫での保存が理想的

〇開封後は早めに使用する(目安として3~6か月)

保存期間

●粉末タイプ:未開封なら1年以上、開封後は6か月~1年が目安

●液体エキス:開封後は3~6か月を目安に使用

💡 ポイント

●ステビアパウダーは湿気を吸いやすいため、密閉容器に乾燥剤を入れると安心

●液体エキスは、使用後はキャップをしっかり閉め、冷蔵庫に保管する

4. ステビアの保存に関する注意点

ステビアを長持ちさせるためには、保存環境をしっかり管理することが重要です。

保存のNGポイント

🚫 湿気の多い場所に置く → カビや劣化の原因になる

🚫 直射日光が当たる場所に置く → 甘味成分が分解され、風味が落ちる

🚫 密閉せずに放置する → 空気に触れると品質が劣化しやすい

ステビアの魅力は? 天然の甘味料が持つ健康・美容効果と活用法

ステビアの魅力は、砂糖の数百倍の甘さを持ちながらカロリーゼロで、健康や美容にも良いという点にあります。南米原産のこのハーブは、古くから天然の甘味料や薬草として利用されてきました。

現在では、糖質制限やダイエットを意識する人々を中心に、世界中で人気が高まっています。本記事では、ステビアの魅力について、健康・美容・味・用途の観点から詳しく解説します。

1. ステビアの健康効果

① 砂糖の代替としてカロリーゼロ! ダイエットに最適

ステビアは、砂糖の200~300倍の甘さを持ちながら、ほぼカロリーゼロです。そのため、ダイエット中でも甘いものを楽しめるのが最大の魅力のひとつです。

💡 こんな人におすすめ!

✔ ダイエット中でも甘いものが食べたい

✔ 糖質制限をしているけど、甘みを取り入れたい

② 血糖値を上げにくい! 糖尿病対策にも

ステビアの甘味成分は、血糖値を急激に上昇させにくいことが特徴です。通常、砂糖を摂取すると血糖値が急上昇し、その後急降下することで**「血糖値スパイク」**が起こりますが、ステビアはそのリスクを抑えることができます。

💡 こんな人におすすめ!

✔ 糖尿病や血糖値が気になる方

✔ 低GI食品を取り入れたい

③ 虫歯になりにくい! 歯の健康を守る

砂糖は虫歯の原因になることが知られていますが、ステビアには虫歯の原因となる細菌の繁殖を抑える働きがあります。そのため、歯の健康を守りながら甘さを楽しめるのが魅力です。

💡 こんな人におすすめ!

✔ 甘いものが好きだけど虫歯が気になる

✔ 子どものおやつの甘味料を工夫したい

2. ステビアの美容効果

① 抗酸化作用でアンチエイジングに役立つ

ステビアにはポリフェノールやフラボノイドといった抗酸化物質が含まれており、老化の原因となる活性酸素を抑える効果が期待されています。これにより、シミ・シワの予防や肌のハリを保つのに役立ちます。

💡 こんな人におすすめ!

✔ 肌の老化が気になる

✔ 美容と健康を意識した食生活をしたい

② 腸内環境を整え、美肌をサポート

ステビアには腸内環境を整える作用があり、善玉菌の増殖をサポートすることで便秘の改善やデトックス効果が期待できます。腸が整うことで、肌の調子も良くなり、美肌効果につながります。

💡 こんな人におすすめ!

✔ 便秘がちで肌荒れが気になる

✔ 腸活を取り入れたい

3. ステビアの味と使いやすさ

① 砂糖の数百倍の甘さで少量でも満足できる

ステビアの甘さは、砂糖の200~300倍にもなります。そのため、ごく少量で十分な甘みを感じることができるのも魅力です。

💡 こんな人におすすめ!

✔ 少しの量でしっかり甘みを感じたい

✔ 料理や飲み物に手軽に甘みを加えたい

② 熱に強く、料理やお菓子作りにも使いやすい

ステビアは加熱しても甘みが失われにくいため、料理やお菓子作りにも適しています。特に、焼き菓子や煮物に使うと、砂糖の代わりにカロリーオフができるため便利です。

💡 こんな人におすすめ!

✔ 砂糖を使わずにスイーツを作りたい

✔ 甘味料を料理に活用したい

③ 天然由来の甘味料で安心

ステビアは、人工甘味料ではなく天然の植物由来の甘味料であるため、化学合成の甘味料に抵抗がある人でも安心して使えるのがメリットです。

💡 こんな人におすすめ!

✔ 人工甘味料を避けたい

✔ ナチュラルな甘味料を探している

4. ステビアの活用方法

ステビアは、以下のようなさまざまな方法で活用できます。

① 飲み物に加える

●コーヒーや紅茶の甘味料として

●フルーツジュースに少し加えて自然な甘さをプラス

② お菓子作りに使う

●クッキーやケーキの砂糖の代わりに

●ヨーグルトに混ぜてヘルシースイーツに

③ 料理に取り入れる

●煮物や炒め物の隠し味に

●ドレッシングやソースに甘みをプラス

④ 美容・健康目的で利用

●ステビア入りハーブティーでリラックス

●腸内環境を整えるためのサプリメントとして

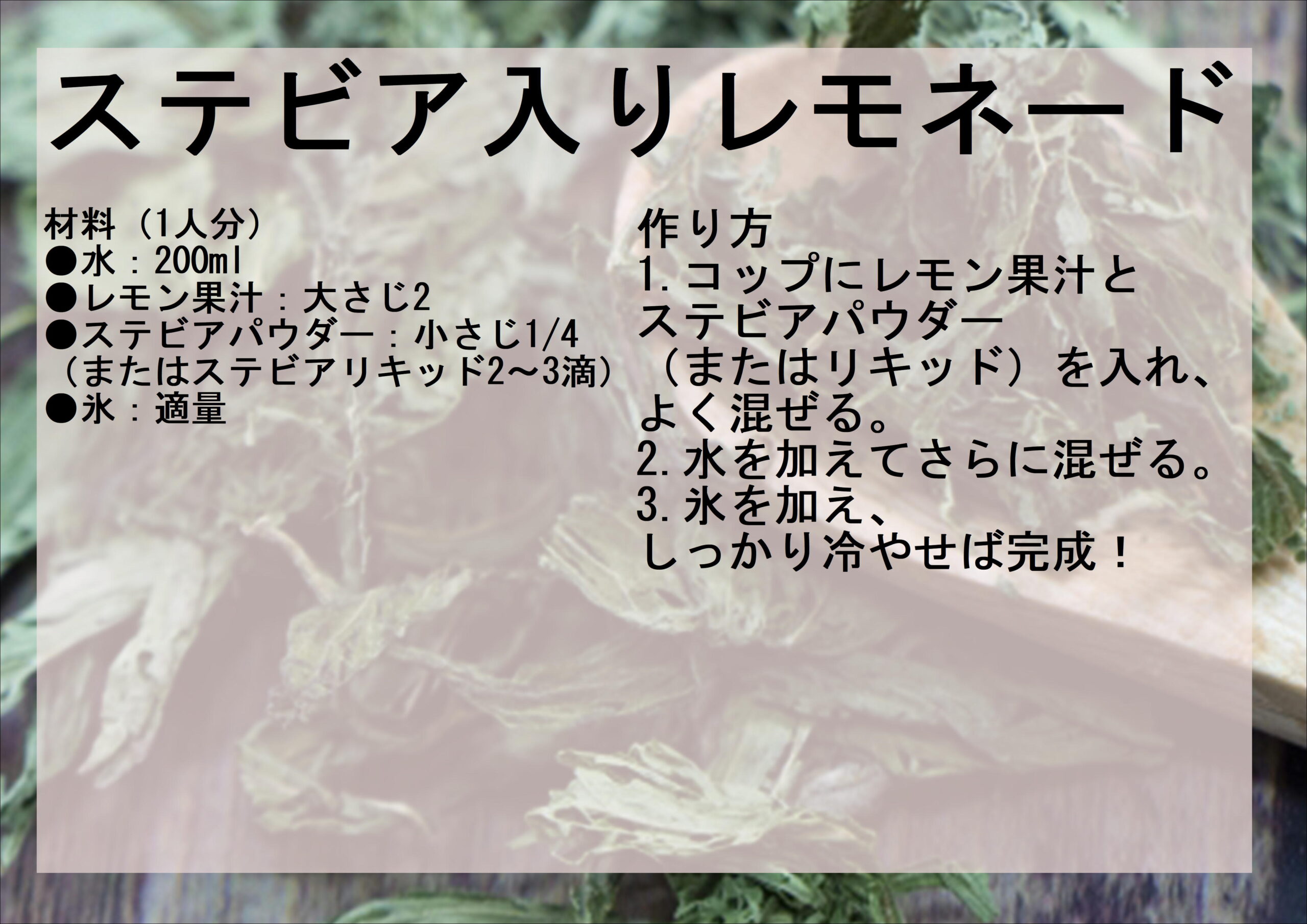

ステビアを使ったレシピ

ステビアを使えば、砂糖を控えながら自然な甘さを楽しめます。今回は、簡単に作れる「ステビア入りレモネード」のレシピをご紹介します。爽やかな味わいで、暑い季節にもぴったりです!

ステビア入りレモネード

ステビアを使った材料(1人分)

●水:200ml

●レモン果汁:大さじ2

●ステビアパウダー:小さじ1/4(またはステビアリキッド2~3滴)

●氷:適量

ステビアを使った作り方

1.コップにレモン果汁とステビアパウダー(またはリキッド)を入れ、よく混ぜる。

2.水を加えてさらに混ぜる。

3.氷を加え、しっかり冷やせば完成!

💡 ポイント

・ ステビアの量はお好みで調整してください。

・ ミントの葉を添えると、さらに爽やかな風味に!