アイゴという魚の特徴:料理視点からの詳細分析

アイゴ(藍子魚)という魚をご存知ですか?

海藻を食べて育つことで、特有の磯香と淡白な脂質バランスを持つ「アイゴ」は、いまプロの料理人やフーディーの間で密かなブームになっています。クセのある香りと繊維の粗さという難点もありますが、実はスパイスや出汁と組み合わせることで、その個性を”唯一無二の旨味”へと昇華させることが可能です。

本ガイドでは「アイゴの身質分析」「調理別スパイス設計」「地域別ペアリング戦略」から、「わかめとの相性特化レシピ」までを、料理研究・香味設計の観点から徹底分析。調理技術と風味設計の全貌をお届けします。

家庭料理にもプロの現場にも活かせる“スパイス魚料理”の未来を、どうぞ味わい尽くしてください。

商品のご購入はこちらから↓↓

1-1. アイゴとはどんな魚か?──「クセ」の先にある旨味の世界

アイゴ(藍子魚)は、スズキ目アイゴ科(学名:Siganus spp.)に属する海水魚で、日本近海をはじめ、インド洋から西太平洋の暖流域に広く分布しています。英語では“Rabbitfish”と呼ばれ、口元がウサギに似ていることに由来します。国内では主に南西諸島や九州沿岸、紀伊半島、瀬戸内海などで見られ、磯釣りではおなじみの魚でもあります。

体形はやや扁平で、体長は30cm前後が一般的。体色は銀色がかった灰色から黄褐色を帯びるものまで個体差があり、体表には複雑な斑紋が見られることもあります。特徴的なのは、背ビレや腹ビレなどに鋭い毒棘(どくきょく)を持つ点で、刺されると強い痛みを伴うため、取り扱いには十分な注意が必要です。特に漁業者や調理人の間でも、取り回しを間違えると事故に繋がるため、正しい知識が求められます。

しかし、その見た目や「毒棘のある魚」というイメージとは裏腹に、可食部は非常に繊細。白身魚に分類されるその身質は、やや繊維が粗く、火入れによって崩れやすい反面、しっとりとした舌触りと独特の風味が共存する、稀有なバランスを持っています。

アイゴのもう一つの大きな特徴は、その“香り”です。主に海藻を食す草食性であるため、身や内臓に藻類特有の芳香成分が強く残り、それが「磯臭い」「草っぽい」と表現される原因となっています。この風味は、加熱調理やスパイス、ハーブ、発酵調味料などの活用によってコントロール・活用できる“味の設計要素”と見ることもでき、まさに料理人の腕が問われる食材と言えるでしょう。

1-2. 市場価値と今後の注目──「雑魚」から「地産のスター食材」へ

かつてアイゴは、釣り人や市場関係者から“扱いづらくて安価な魚=雑魚(ざこ)”と認識されることも少なくありませんでした。特有の臭み、調理の難しさ、そして知名度の低さがその主な理由です。

しかし、2020年代以降、以下のような食文化の潮流が追い風となり、アイゴは新たな注目を集め始めています:

●地産地消・未利用魚ブーム: 持続可能な漁業の推進とともに、地元でとれる魚をいかにおいしく使い切るかという視点が浸透し、「未利用魚」への関心が急増。

●フードロス削減: 鮮度落ちが早く流通に向かない魚を地域で即調理・提供するスタイルが評価される。

●スパイス料理の普及: インド・東南アジア・中東のスパイス調理が日本の家庭料理にも浸透し、香りの強い素材への耐性が高まっている。

また、地中海沿岸諸国では古くから「Siganus属」は一般食材として認知されており、特にスチーム調理やハーブマリネとの相性の良さが評価されています。アジア諸国でもタマリンド煮やカレーへの応用例があり、日本でもそうした国際的なレシピとローカル素材(例:わかめ、昆布、柚子)との掛け合わせが、今後ますます期待される分野となるでしょう。

さらに、地方市場や漁協直販所では、アイゴは比較的安価かつ鮮度の良い状態で手に入るため、レストランや居酒屋での“原価率の高い満足感メニュー”として活用が進んでいます。安価な素材から高付加価値を引き出せる食材、それがアイゴです。

1-3. 本記事の目的と構成──「調理設計力」が活きる魚

本ガイドの目的は、プロの料理人や料理愛好家に向けて、アイゴという食材の「隠れた実力」を最大限に引き出すための科学的・料理的アプローチを解説し、レシピ以上の“設計力”を提供することにあります。

本記事では、以下の5つの視点から構成されています:

1.身質・脂質の詳細分析: 繊維構造、水分量、脂質含有量を踏まえた火入れの最適化法。

2.調理別スパイス設計: 蒸す・焼く・煮る・揚げるなどの手法別に、香りと旨味を引き立てるハーブ&スパイスマップを展開。

3.磯香対策と香味補完: 香草、酸味、発酵素材を駆使した「香りのレイヤー設計」理論を導入。

4.地域別ペアリング戦略: インド洋系スパイス、地中海ハーブ、日本の出汁・味噌とのフュージョン応用。

5.アイゴ×わかめのレシピ試作案: 磯香同士の素材をぶつけて中和させるという逆転の発想で、旨味と香味の黄金比を探る特別章。

これらの章では、素材分析、調味設計、調理技術、食文化の融合といった観点から、実践的かつ理論的にアイゴ料理を深掘りしていきます。

第2章:身質分析──アイゴの調理は「脱水」と「香味設計」が鍵

「崩れやすくクセもある——だが、それが“設計しがい”になる魚。」

魚という素材は、調理において「制御できる範囲」と「制御すべき癖」を見極めることが、料理人の力量を問う最大の分岐点となります。特にアイゴのように、筋繊維が粗く、水分を多く含み、香りに個性をもつ白身魚は、その性質ゆえに敬遠されることも少なくありません。しかし、この章でご紹介するのは、まさにその“制御不能に思える特性”をコントロールし、むしろ魅力へと転化する調理設計の妙技です。

アイゴは見た目以上に繊細です。魚体をさばく段階から、身割れや臭い戻りに注意が必要であり、単に火を通すだけでは「食感が崩れる」「香りが立ちすぎる」「旨味が足りない」という三重苦に直面します。ところが、これらの課題は事前の「処理」や「香味設計」によって驚くほど明確に対処可能なのです。

この第2章では、まず繊維の粗さと火入れ時の注意点について具体的に検証。網焼きやフライパン調理での“水分抜け問題”を克服する方法や、スチームとスパイスの合わせ技など、調理温度と質感の最適化を探ります。

続いて焦点を当てるのが、アイゴ特有の高水分量に起因する調理の難しさ。ここでは、塩締め、冷蔵脱水、柑橘系マリネなどのテクニックを「調理前にすべき必須工程」として解説。素材の味わいを損なうことなく、むしろ引き立てる処理の重要性が浮かび上がります。

さらに、アイゴ最大の課題ともいえる「臭みの管理」に関しては、血抜き・内臓除去の徹底だけでなく、香りを“封じる”ではなく“組み立てる”という発想へ転換。スパイス、酸味、ハーブ、発酵素材といった「香味補完素材」を重層的に組み合わせ、香りの設計図を描くような調理アプローチをご提案します。

最後には、鯛・アジ・ブリといった他の代表的な魚種と比較しながら、アイゴが「どのような調理法に適し、何を補えば一級の料理になるか」を俯瞰的に整理。料理人の創造力を刺激する“素材のポテンシャル”を明確に示します。

この章を通じて、読者の皆様がアイゴを「扱いづらい魚」から「調理しがいのある食材」へと捉え直すきっかけになれば幸いです。

今まで敬遠されてきた魚だからこそ、工夫の余地が多く、そして旨味の表現力が広がるのです。

2-1. 繊維構造と火入れの課題

アイゴの身質は一見すると白身魚に近く、透明感がある淡白な印象を受けますが、実際には筋繊維がやや粗めで、鯛(タイ)やスズキに比べて柔らかく、火入れによって崩れやすいという特徴を持っています。特に、加熱しすぎると「身割れ」や「粉状化」しやすく、刺身や煮付けの仕上がりにムラが出るリスクがあります。

このような特性から、アイゴの調理では「火加減の繊細なコントロール」が求められます。以下は代表的な調理法ごとの注意点です:

●焼き調理(網焼き・フライパン): 表面から急激に水分が抜けると、筋繊維が裂け、ぱさついた仕上がりになりやすい。表面を香味油でシールドするのが有効。

●蒸し調理: 低温かつ間接加熱で身の崩れが少なく、しっとりとした質感を保ちやすい。

●煮込み(特に酸味やスパイス系): 骨付きのまま煮ることで身が割れにくくなり、出汁との相乗効果で旨味が凝縮される。

特に注目したいのが「スチーム&スパイス」という調理スタイル。繊維がほどけやすいアイゴの性質を逆手にとり、ハーブ・香辛料をまとわせながら低温スチームで優しく加熱することで、素材の個性を活かしたまま風味をコントロールできます。

2-2. 水分含有量と下処理技術

アイゴの身質で特筆すべきもう一つの点は、高い水分含有率です。水分比率が高いため、そのまま調理すると加熱によって旨味が逃げやすく、ベチャっとした食感になりがちです。これを防ぐためには、調理前の「脱水・締め処理」が極めて重要となります。

以下のような前処理が効果的です:

●塩締め(10〜20分): 表面の水分を引き出すと同時に、たんぱく質を軽く凝固させて身割れ防止につなげる。

●ペーパー&冷蔵庫での脱水(30〜60分): 水分を吸い取ることで味の入りが良くなる。特にマリネ・焼き物・揚げ物前に有効。

●軽いマリネ(塩+酢または柑橘系): 水分を抜きつつ、酸で繊維を引き締め、香りのクセも和らげる。

この段階で使用する素材も、後の調理に影響を与える要素となります。たとえば、レモンやゆずの果汁を用いることで、香りの立ち上がりが良くなり、魚の“磯っぽさ”を抑える効果が得られます。

2-3. 下処理の重要性──血抜きと内臓除去

アイゴのクセは、腸と血液中に強く残る芳香成分(トリメチルアミンなど)によるものが大きいため、釣りたて・捌きたての段階で迅速な血抜き・腸抜きを行うことが必要不可欠です。

【理想的な下処理フロー】

1.活け締め直後に神経抜き(もしくは即締め)

2.海水または薄塩水で血抜き処理(氷水NG)

3.腹を割き、内臓をすぐに除去

4.腹腔内を丁寧に洗浄

5.皮目・ヒレ周りのヌメリをこそげ落とす

特に内臓には、藻類を中心とした未消化の餌が残っていることがあり、これが加熱調理で強い臭気源になるため、調理前の内臓除去は絶対条件となります。

2-4. 味覚特性と香味の補完技術

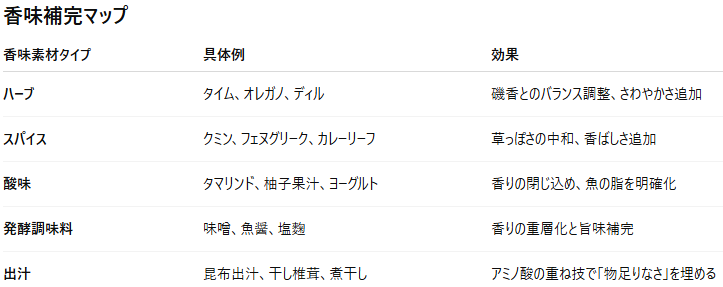

アイゴの味覚的特徴は、「藻類由来の草っぽさ」と「控えめな旨味」の2つに集約されます。旨味成分(イノシン酸など)の含有量は他の白身魚よりもやや少なく、加熱してもコクが出にくいため、香味素材による補完が鍵を握ります。

調理ではこれらの要素を1レイヤーずつ重ねていくことで、アイゴという素材の輪郭を鮮明にし、「クセを魅力に変える調理」が可能になります。

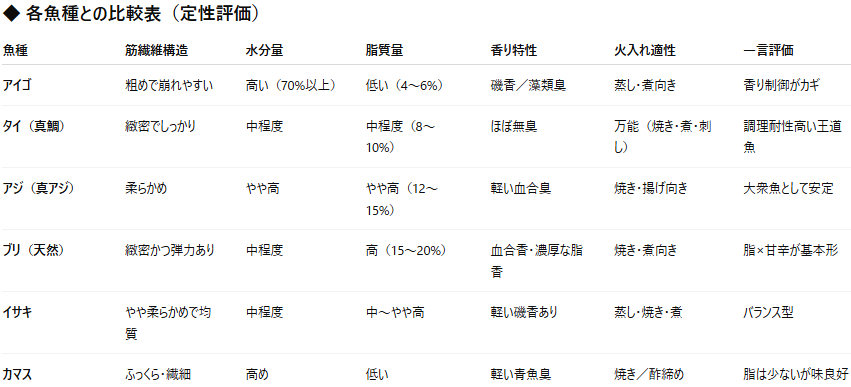

2-5. 他魚種との身質比較──アイゴの位置付けを「見える化」する

アイゴという魚は、その調理上の特徴が非常に個性的であるがゆえに、「他の魚と何がどう違うのか」を明確に理解することで、より適切な調理法・味付け・香味設計が可能になります。

ここでは、日本で広く利用される代表的な魚種とアイゴを比較し、筋繊維構造/水分量/脂質量/香り特性/火入れ適正の5項目で分類・評価していきます。

◆ アイゴの調理視点に活きる比較考察

✅ タイとの比較:調理耐性の差

真鯛の身は「筋繊維が細かく弾力があり、加熱しても崩れにくい」ため、焼き・煮・揚げ・刺しすべてに対応する万能魚です。

一方、アイゴは繊維が粗く、筋膜の結合が弱いため、焼きや高温調理で「裂ける・潰れる・ぱさつく」などのリスクが発生します。

→ したがって、「鯛のような扱い」は禁物。タイと似た白身というだけで同様の調理を試みると失敗します。

✅ アジとの比較:香りと脂のバランス差

アジもクセのある魚ですが、脂質含有量が高めなため、焼くだけでもコクが出て臭みが目立ちにくい構造です。

アイゴは脂がないため、同じように焼いても「コクが出ない」「香りが立ちすぎる」という逆の方向に作用します。

→ 脂質で“押し切る”アジ vs 香りと構成で“組み立てる”アイゴ、という対照性があります。

✅ ブリとの比較:旨味と食感の対照

ブリは脂がのっていて噛み応えがあり、味も濃厚。加熱すればするほど味が濃くなり、香ばしさも増す構造です。

一方アイゴは火を通すと逆に「旨味が逃げる」「食感が崩れる」というデリケートな構造。

→ ブリに必要なのは“火と甘み”、アイゴに必要なのは“香りと酸味”です。

✅ イサキとの比較:中間魚としての参考軸

イサキは「やや磯香がありながら、食感・脂・水分のバランスが良い」中庸タイプで、調理の幅が広い魚です。

アイゴも磯香持ちですが、水分量が多く脂質が少ないため、調理設計の難度はやや高め。

→ イサキで成功した技法は、アイゴに応用できるが“補完”が必要。

✅ カマスとの比較:低脂質魚の仲間としての戦略

カマスも脂は少ないが、繊維が柔らかく、塩焼きや酢締めでの活用に優れる魚。香りの主張も少なめで調理も簡便。

アイゴは香りが強いため、カマスのような「味付け控えめ調理」では逆効果になる場合がある。

→ 香りが少ないカマス vs 香りが強いアイゴ。どちらも脂が少ないが、扱い方は真逆。

◆ 調理デザインへの応用アドバイス

アイゴは他の魚と比べても、「香り」と「身質の崩れやすさ」という2点が特異であり、次のような調理戦略が求められます:

1.香味素材との相性を最優先に設計する(アジ・イサキよりも慎重に)

2.高温直火より、包み・蒸し・煮込みで水分保持を意識する(鯛・ブリのような扱いは避ける)

3.脂質補完を意識したスパイスオイル/発酵素材を組み込む(カマスとはここで差別化)

他魚種と比較すると、アイゴは決して万能型ではありません。しかしその代わり、香り設計と調理戦略次第で唯一無二の“香味素材魚”としての地位を確立できます。

クセがあるからこそ、自由度の高い設計が可能となり、「料理人の個性が最も表れる素材」のひとつといえるでしょう。

第3章:脂質と調理法適性“あっさり”を“設計力”で包むスパイス活用術

脂がない魚は難しい? いいえ、“香りと構成”で主役に変わる。

脂の多い魚─たとえばブリやサーモン─は、どんな調理でも「旨味」が前面に出てくる安心感があります。火を通せば脂が溶け出し、コクとなり、食材そのものの満足感が自動的に仕上がるからです。しかし、脂質の少ない魚では、そうはいきません。

とりわけアイゴのような魚は、皮下脂肪も少なく、身も繊細で、火を通しても脂由来の“とろみ”や“うまみ”が生まれにくい。結果として、「食べ応えが足りない」「風味が淡白すぎる」といった評価に直面することも多々あります。

ですが、それは決して「味のポテンシャルが低い」わけではありません。むしろ、料理人や家庭料理家の腕の見せ所。脂のない素材は、その代わりに「どのように旨味を設計するか」「香りをどこに配置するか」「食感をどう補うか」という戦略的調理構成力が求められる食材なのです。

3‑1. アイゴの脂質特性─控えめで透明感のある旨味

アイゴは白身魚の中でも脂質含有量が極端に低い部類(crude total lipid muscle 4–8%)で、皮下脂肪も腹身もほとんどなく、光沢や油膜は感じられません。しかしこの“脂なし”という性質は、魚本来の旨味や香りを純粋に感じさせるポテンシャルを秘めています。

✅ 長所

●軽やかな食後感: くどさがなく、後口がスッキリ。日常食や健康志向に合致。

●香味との調和しやすさ: スパイス、ハーブ、酸味などの個性が濁らずに伝わる。

⚠️ 課題

●旨味が弱く感じる: シンプルな塩焼きでは、“淡白さ”が先立ってしまうことも。

●食感の淡泊さ: 噛みごたえが足りず、料理としての満足感に欠ける可能性あり。

この技術的課題を逆手に取り、「脂のないからこそ生まれる設計空間」をいかに構成するかが、料理人の腕の見せ所となります。

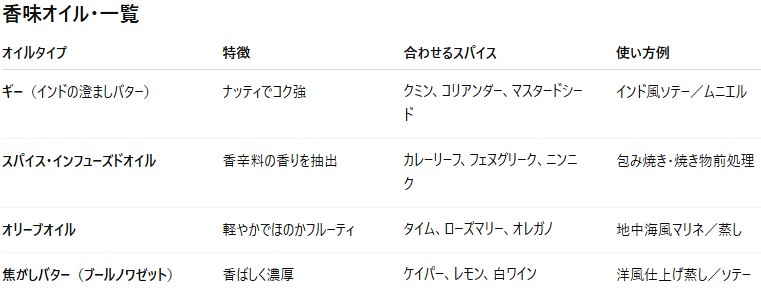

3‑2. 脂を補う「香味オイル設計」

脂質の足りない食材には、香料の媒体かつ口当たりの補強剤としてのオイル設計が不可欠となります。ひと口にオイルといっても、香味・風味成分が入ったオイルにすることで、味に広がりを与えることができます。

たとえば、ギーにクミン&フェヌグリークを加熱して香りを立たせたオイルは、水分の多いアイゴとも相性良く、表面に香りと旨味を閉じ込める有効な方法です。また、焦がしバターにレモンとケイパーを加えることで、海の香りと深みを同時に引き出す演出も可能です。

健康視点の観点からは、オリーブオイルやペリラ油など不飽和脂肪酸系のオイルも有効です。オリーブオイルは中温加熱に強く、料理の導入に最適。ペリラ油もナッティ風味がアイゴと合います(大豆と同じオメガ3系を含む)。

3‑3. アイゴに向いた調理法─水分と香りを活かす方向へ

脂の少ない素材と相性良い調理法は、水分を逃さず、香りと旨味を閉じ込める“閉じ込め調理”です。具体的には:

水分と香りを閉じ込める調理法

●蒸し(スチーム)

革新的な方法としては、ハーブやスパイスを床に敷いて蒸すスチームスタイル。スパイスオイルをまぶし、オレガノ・ディル・柚子皮などと共に蒸すと、香りが緻密に広がります。

●包み焼き(パピヨット方式等)

バナナリーフやクッキングシートで包むことで、香りレイヤーを維持。酸味+オイル+スパイスをセットにして封じ込めると、素材の弱点が強みに変わります。

●煮込み

骨付きのまま昆布出汁+味噌+クミンを加えた“和カレー風”煮込みは、出汁と香味が骨から乗り移り、味を強化。アイゴの身割れも抑制できます。

●マリネ/低温調理

ヨーグルトやビネガーにハーブを漬け込む低温調理は、熱を加えずに香りを身に染み込ませる“火入れなしの香り料理”としても秀逸です。

ポイントは、“加熱=旨味ではない”視点を持つこと。温度管理+香り設計こそ、アイゴを主役に押し上げる鍵です。

3‑4. 脂少魚向けの「旨味補強パターン」

脂の意味を“満たす”のではなく“構築する”的な発想で、多層的な旨味設計を行います。各レイヤーは以下の順で重ねます:

1.出汁ベース:

昆布・干し椎茸などから取った出汁で背景の旨味を確保します。

2.酸味の導入:

レモン、タマリンド、ビネガー等を間に挟んで味の輪郭を形成します。

3.発酵調味:

味噌、魚醤、塩麹、ヨーグルトなど旨味成分と熟成香を加えます。

4.香味オイル:

前セクションで調整した香味オイルで熱と香りと油分を補充。

5.トップトッピング:

フレッシュハーブ、炒りスパイスなどで“香りのクライマックス”を演出。

例:昆布出汁+ヨーグルトマリネ+ギー×クミンで焼き上げたアイゴは、香り・コク・酸味のバランスにより、脂なし魚と気づかせないほどの味わい深さを獲得できます。

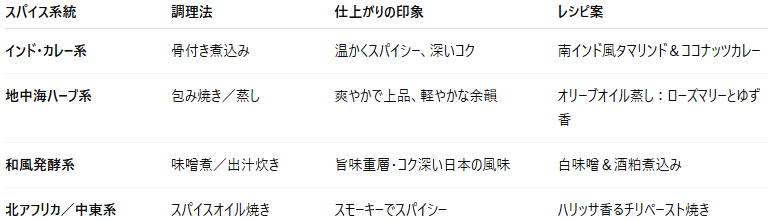

3‑5. アイゴ×スパイスベース別調理提案(実践表)

最後に、具体的な調理法とスパイスの組合せをレシピ案として提示します。以下の表をご参照ください:

それぞれのレシピ案では、オイル・酸味・発酵・香りの設計を縦軸とし、対照的なスパイス文化を横軸にとって、味の重みと香りの厚みをコントロールする構成になっています。

第4章:食性と香り─「磯香」を“料理の武器”に変える香味設計

アイゴは、主に海藻を食べて育つ藻食性(もしょうせい)の魚であり、一般的な肉食魚とは明らかに異なる香りの個性を持っています。その代表的な特徴が、強く主張する磯香(いそか)・海藻臭です。この香りは、「臭い」と捉えられがちな一方で、海の自然な風味として「旨味」として昇華させることも可能です。

本章では、まずアイゴに宿る香りの由来を科学的に解説し、その上で、料理設計の観点から香りの補完・調整・強化を戦略的に行う方法を示します。具体的には「香味ハーブ・スパイス・酸味素材・発酵調味料」を駆使して、アイゴの磯香を料理の武器=風味の支柱へと変換する“香味レイヤー理論”を提案。さらに、日本、地中海、インド洋といった地域別の香味組合せ例も紹介します。

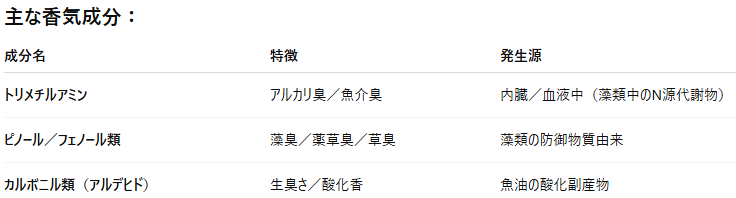

4‑1. 食性の科学─藻食性がもたらす香りのメカニズム

魚の香りは、基本的にその食性と内臓環境に起因します。アイゴは雑食性ではなく、海藻(褐藻・紅藻など)を主食とする純草食性魚であり、その結果、身や内臓に独特な海藻由来の揮発性化合物が蓄積されます。

特にトリメチルアミンは鮮魚処理段階で血抜き・内臓処理が遅れると一気に生成されるため、初期処理のスピードが香り品質を大きく左右します。また、ピノール系フェノール成分は火を通すと強く香る傾向があり、「温めると磯臭さが増す」現象の正体といえます。

4‑2. 磯香との向き合い─“除去”ではなく“構成”へ

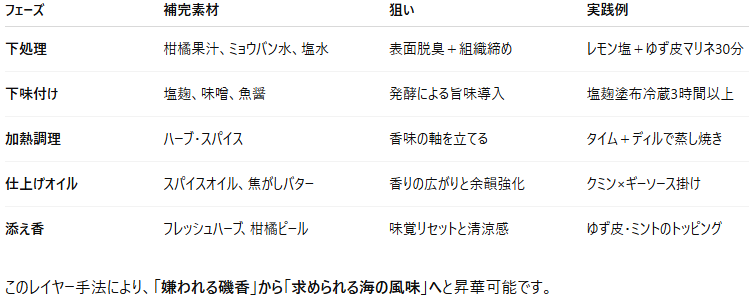

アイゴの磯香を「ただ消す」のはもったいない。重要なのは香りの許容量を設定し、それに合わせて他の香味素材を“重ねる”ことです。

香味設計の基本3ステップ:

1.香りの許容量を決める:0にするのではなく、「あえて残す」方向性を選択。

2.相乗・相殺する補完素材を導入:酸味・発酵・香草で支柱構築。

3.香味フェーズを分割して構築:調理の前中後に“香りの層”を設ける。

この考え方は、スパイス料理文化における「香りの設計図」と一致し、単一の素材に香味を依存せず、香りを“レイヤーで味わわせる”技術に繋がります。

4‑3. 香味補完レイヤー設計─五層構成による磯香マネジメント

以下のように、香味構成を5フェーズに分解し、それぞれに目的と素材を割り当てます。

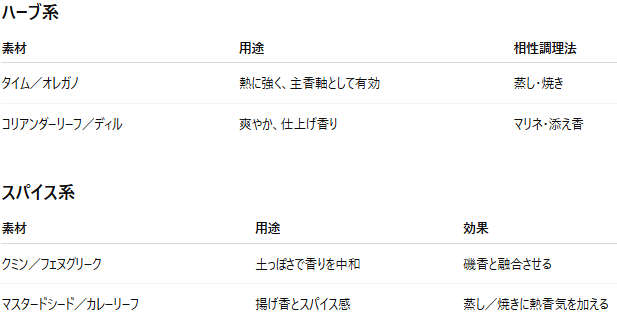

4‑4. 香味設計の素材ライブラリ─使い分けと役割

酸味/柑橘系

●ゆず・レモン果皮:揮発性リモネンで瞬時に香りを“リセット”

●タマリンド:酸味+果香で磯香を果実的に調整

発酵調味料

●味噌:発酵香が強い磯香と相乗

●魚醤/塩麴:旨味を加えつつ、香りを多層化

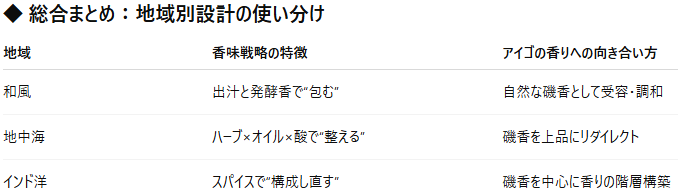

4‑5. 地域別香味設計モデル─アイゴの香りを“世界の調味思想”と融合させる

香味の設計とは、単に「臭いを消す」ことではなく、その魚が持つ個性=香りの性質を、地域ごとの料理文化と調和させ、味のアイデンティティとして昇華させる作業です。

ここでは、アイゴの強い磯香(藻類系芳香)を活かすために、東アジア(和風)・地中海・インド洋という3つの異なる調理文化における香味アプローチを深掘りして解説します。

🗾 和風(東アジア)モデル

【設計例】

1.ゆず皮と塩で軽くマリネ(30分)

2.昆布出汁+白味噌で中火煮(骨付き)

3.仕上げに柚子胡椒入り香味オイルを回しかける

【香味設計の狙い】

日本料理では、素材の香りを“包む”ことに重きが置かれます。磯香を抑えるのではなく、「和の香味素材」として扱うことで、出汁文化の中にアイゴの個性を自然に溶け込ませます。

●ゆず皮: 鮮烈な柑橘香が魚の草っぽさを抑えつつ、爽快感を付加。

●昆布出汁: 海藻由来のグルタミン酸が、同じく海藻食性のアイゴとの相乗効果を生む。

●白味噌: 豆の甘味と発酵香が魚の磯香をマイルドに包み込む。

●柚子胡椒オイル: 仕上げで辛味・香りを立て直し、食欲を刺激。

【文化的視点】

「香りを消す」ではなく「重ねて調和する」。これは日本の懐石や精進料理にも見られる伝統的な香味思想であり、磯香=“海の自然の香り”と捉える東アジア的アプローチです。

🇮🇹 地中海風モデル

【設計例】

1.タイム+オレガノ+塩でマリネ(2時間)

2.クッキングシートでオリーブオイル包み焼き(180℃・12分)

3.仕上げにレモン果汁+ケイパーを散らす

【香味設計の狙い】

地中海料理では、オイル・ハーブ・酸味の三位一体設計が基本です。磯香のある魚を“海の風”の香りとして扱い、ハーブの緑の香りと融合させてエレガンスを出すスタイルが特徴です。

●オレガノ・タイム: 熱を加えることで落ち着いた芳香を出し、藻臭とバランスを取る。

●オリーブオイル: 香りの媒体であり、魚の乾燥を防ぎながらハーブ香を定着。

●レモン: 酸味と揮発香で後味をすっきりさせ、魚特有の香りを抑制。

●ケイパー: 発酵系の塩味と香りで香味のアクセントを構築。

【文化的視点】

地中海料理では、「魚の香りを香草と組ませてワインに合う味に変える」という発想が強く、シンプルながら香り設計に長けた文化です。アイゴのような強い風味も、包む・調和する・抜け感を与えるという3段階設計で完成度が上がります。

🇮🇳 インド洋系モデル

【設計例】

1.塩麹+タマリンドでマリネ(4時間)

2.ギーにクミン・フェヌグリーク・ターメリックを加えた香味油で蒸し焼き(弱火12分)

3.パクチーとレモンで仕上げ

【香味設計の狙い】

インド洋圏のスパイス料理は、香りの層を重ねて臭みを打ち消すのではなく、“上書き”して再構成する手法が基本です。

アイゴの磯香は、土っぽいスパイス(クミン、フェヌグリーク)と酸味(タマリンド)で包み込み、発酵香(塩麴)で深みをつける構成が理想的です。

●塩麴: 発酵香によって磯香の輪郭を和らげる+旨味補完。

●タマリンド: 磯香を“果実香+酸味”で包み込み、明るい印象へ変換。

●スパイス: クミン=土臭さ、フェヌグリーク=甘香、ターメリック=ベースの下支え。

●ギー: ナッティーな油脂が香りを“拡張”し、全体を統合。

●パクチー: 香りの最後に「エキゾチックさ」を添える仕上げ香味。

【文化的視点】

インドやスリランカ、東アフリカ沿岸部では、“クセのある魚=スパイスで料理するべきもの”という発想がベースです。

磯香はむしろ歓迎される素材であり、「その香りにどうストーリーを与えるか」がスパイス設計の真髄といえます。

4‑6. 効果検証と実践ポイント─「香りの感覚」を“数値”と“記録”で再現可能にする

アイゴという魚は、調理者によって評価が真逆に分かれる食材です。

その最たる理由が「磯香」という香りの扱いです。これを“臭い”と感じる人もいれば、“海の旨味”として捉える人もいます。したがって、調理設計において香りの強さ・方向性を明確に意識的にコントロールする技術=香りのデザイン技術が必要不可欠です。

ここでは、調理者が「どの程度、どの方向で香りを活かしたか/抑えたか」を客観的に確認・評価し、再現性の高いレシピ開発につなげるための方法を、3つの実践ステップとしてご紹介します。

① 香りの定量評価──感覚ではなく“評価軸”を持つ

香りという感覚的要素は、言葉だけで共有すると極めて曖昧になります。

そこで必要なのが、香りを五感に近い言語と数値で“定量化”することです。

【具体手法】

●5段階評価:

料理ごとに「香りの強度(0=無臭~5=非常に強い)」と「印象(好ましい/不快/ニュートラル)」を設定。

●香り方向マトリクス:

香りを「海藻臭/焦げ香/ハーブ香/酸香/脂香」などの属性に分解し、レーダーチャート化する。

●試食コメント記録:

スタッフやテスト顧客に対し、香りの印象を「海っぽい/草っぽい/エスニック/馴染みある」などで記録。

【目的】

●再試作時に「何がどう変わったか」を感覚ではなく記録で分析可能にする。

●個人差のある「香りの印象」をチームで共有可能にする。

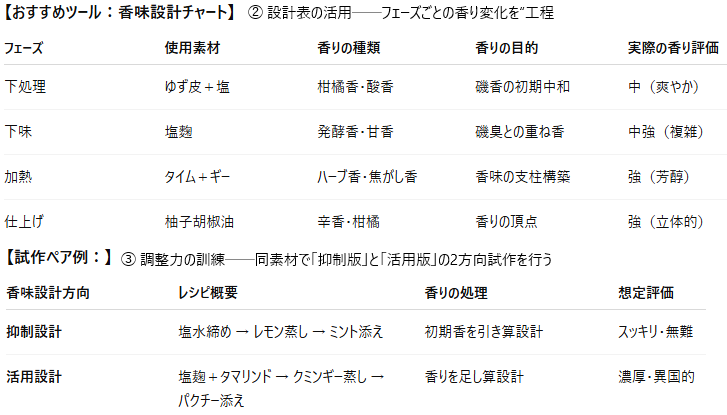

② 設計表の活用──フェーズごとの香り変化を“工程管理”する

香味設計の要は、調理プロセスの中で香りがいつ・どう変化したかを把握することです。

香りは素材そのものではなく、「工程によって構築されるもの」だからです。

【応用ポイント】

●飲食店舗でこのチャートを調理マニュアル化すれば、香味の再現性が飛躍的に向上。

●他スタッフへの教育・共有資料としても非常に有効。

③ 調整力の訓練──同素材で「抑制版」と「活用版」の2方向試作を行う

素材や香りは“良し悪し”ではなく“扱い方の差”で評価が変わります。

そのため、同じ魚・同じ香味素材でも「香りを抑える設計」と「香りを活かす設計」を意図的に試作し、“香味設計の幅”を体感的に把握する訓練が効果的です。

【訓練効果】

●香りが「どの工程でどう変わるか」を体験的に理解できる。

●「失敗=臭い」という思い込みから、「選択肢の広さ=設計の面白さ」へと視点が変わる。

◆ 補足:香りの感覚共有には「視覚的資料」が有効

香りは抽象的であるからこそ、図解・チャート・キーワード一覧といった「視覚化資料」がチーム連携には必須です。

スタッフ教育やSNS投稿用レシピでも、「香りチャート付き」「香味構成シート」を添付すると、プロ視点が伝わりやすくなります。

香りは“直感”ではなく“構築・評価・再現”の対象へ

香りの調理は「センス」だけに頼らず、構成要素ごとの役割把握→工程ごとの変化観察→感覚の数値化と再現という流れを構築すれば、誰でも高いレベルでコントロール可能になります。

とくにアイゴのように香りに個性を持つ魚は、香味設計力が味の決め手となるため、こうした技術体系化が今後の調理現場やレシピ開発にとって重要な武器になるでしょう。

4‑7. 「香りの設計図」が、アイゴの価値を変える

アイゴ──その名を聞いて「クセが強い」「臭みがある」「扱いづらい」と感じた人は少なくないはずです。

実際、多くの市場や飲食現場では、アイゴは“安価な雑魚”あるいは“選ばれにくい魚”として脇役に回されがちです。

しかし、それは「素材に問題がある」のではなく、香りという要素を十分に設計・管理できていなかったために生じた評価とも言えます。

この章で紹介してきた通り、アイゴの持つ“磯香”は、調味のベース=風味の骨格になり得る優れた個性です。

そしてその香りを活かすか抑えるか、どのように調理工程に組み込むかは、香味設計図の有無にかかっています。

◆ 「香り」は、味よりも先に“印象を決める”

料理を食べるとき、私たちがまず受け取るのは「香り」です。

口に入れる前、あるいは熱が立ち上る瞬間に感じるこの第一印象こそが、「美味しそうかどうか」「食べたいかどうか」を瞬時に判断させる決定的な要素です。

だからこそ、香りは単なる“付加的な演出”ではなく、味そのものを左右する土台構成要素=フレーバー設計として扱う必要があります。

特にアイゴのように個性の強い魚においては、香りをただ“消す”のではなく、活かし方を見つける設計思想こそが、価値を変える鍵なのです。

◆ 「クセ」を“設計できる個性”に変える

本章で紹介してきた「香味レイヤー構成法」「香味補完素材マップ」「地域別香味スタイル」は、どれも共通して“香りの組み立て”をベースにしています。

つまり、素材が持つ香りが設計の出発点であり、そこからどのような風味構成を立ち上げるかという調理哲学が、魚そのものの価値を再構築する手段となります。

これはアイゴに限らず、サバ・イワシ・ホッケ・カマスなど、「安価だが香りに個性がある魚種」すべてに応用可能な技術です。

アイゴはその中でも特に極端な例であり、だからこそ「香味設計力」のトレーニング素材としても優れています。

◆ スパイス文化と結びつく“海の素材”としての可能性

磯香のある魚=アイゴのような素材は、和食だけでなく、世界中のスパイス文化と高い親和性を持っています。

地中海のハーブ調理、インド・スリランカ・タイのスパイス使い、中東・アフリカの香味オイル文化など、香りをレイヤー化する文化圏においては、むしろ歓迎される素材です。

つまり、アイゴは「臭い魚」ではなく、「香りに反応する料理文化にこそ活かされる魚」なのです。

●🟢 スパイス×磯香=相乗する風味の多層構造

●🟡 出汁×磯香=海由来の香りのブレンド技術

●🔴 発酵×磯香=熟成香を重ねる旨味設計

こうした組み合わせが可能なのは、香りに“設計できる余白”がある素材であるがゆえ。アイゴはその典型例であり、調理人の個性と発想をストレートに表現できる“キャンバス”ともいえる存在です。

◆ アイゴの再定義──「香りがあるから、選びたくなる魚」へ

今後、地魚や未利用魚の活用が重視される中で、「アイゴをどう扱うか」は料理人の“地域資源に対する姿勢”を問うテーマにもなっていきます。

香りという武器を恐れず、組み立て・活かし・魅せる力を持つ料理人だけが、次の魚の価値を創造できるといっても過言ではありません。

アイゴは、香りの設計を楽しめる素材です。

クセがあるからこそ、設計の余地がある。

そしてその設計力こそが、料理人の個性を引き出す鍵なのです。

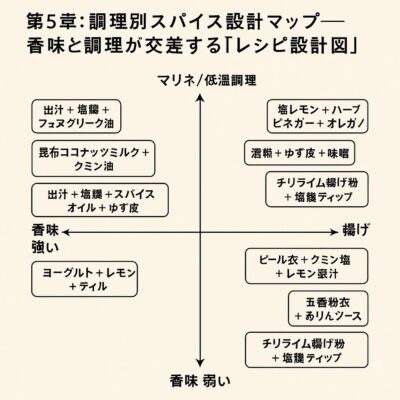

第5章:調理別スパイス設計マップ──香味と調理が交差する「レシピ設計図」

「香りを設計する」とは、単にスパイスやハーブを足すことではありません。

素材の香り──特にアイゴのように独特な磯香を持つ魚に対しては、どの調理法でどの香味素材を“どのタイミングでどの温度で”組み合わせるかという、調理設計の精緻な構図が求められます。

本章では、次の5つの加熱法・非加熱法を軸に、それぞれに適したスパイス・ハーブ・発酵・酸味の組み合わせを提示。

また、各調理法においてアイゴの身質や香りがどう変化し、それに応じて香味設計をどう構築すべきかを、具体レシピ例と設計理論の両輪で解説します。

5‑1. 蒸す(Steaming)法──水分と香りを閉じ込める調理戦略

🔹 香味設計理論:香りと水分の“内包融合”構造

蒸し調理は、古今東西の料理文化で「繊細な素材」を扱うための最適解として磨かれてきた技法です。

特にアイゴのように水分が多く、繊維構造が粗く崩れやすい魚においては、過度な加熱や急激な水分蒸発によって“身割れ”や“旨味の流出”を招くリスクが高まります。

スチーム調理では、水蒸気のやわらかな熱伝導によって繊維をほぐさず、かつ香味成分を緩やかに浸透させるという特徴があります。

さらに、水蒸気は「香りを媒介する伝導体」としても機能するため、香味素材(ハーブ・スパイス)の香りを素材の中に閉じ込めつつ移行させるという独自の香味伝播構造が成立します。

アイゴ調理における蒸し技法の要点は、次の3点に集約されます:

1.加熱ストレスを最小化(75~85℃で穏やかに火入れ)

2.香りの逃げ場を遮断(包み焼き・密閉容器)

3.香味成分を拡散させつつ吸着させる(香草・オイルの活用)

この3点に沿った設計を行うことで、アイゴの磯香は“抑えるべき欠点”ではなく、“素材の香りとして設計に活かせる土台”へと変貌します。

🔸 設計ポイントとスパイス組み

◆ 香味素材の選定

●タイム・オレガノ・ディル: いずれも耐熱性が高く、加熱によっても失香しにくいハーブ。

オレガノは甘苦いグリーン香、タイムは森林系、ディルはややレモン調の爽快感が加わる。

●フェヌグリーク: やや甘いナッツ香を含み、海藻臭と非常に高い相性を誇るスパイス。

◆ 補完オイルの構造

●オリーブオイル(エクストラヴァージン)は、揮発性芳香成分の媒介役として理想的。

●スパイスオイル(例:クミン+レモン皮+オリーブ油で加熱抽出)は、香りの濃度と持続性を担保。

◆ 温度と液体の役割

●温度: 75〜85℃を上限とする低温加熱(高温は繊維破壊・香り飛散を招く)

●液体ベース: 昆布出汁(グルタミン酸) or 白ワイン出汁(酸・果実香)

→ 下から香りを立ち上げることで“蒸し香”と“吸収香”の両立が可能。

✅ 実践レシピ:地中海風スチーム・アイゴ(香味内包型)

<材料(2人分)>

●アイゴ切り身…2切(骨付き推奨)

●オリーブオイル…大さじ2

●レモン果汁…小さじ2

●タイム・オレガノ…各小さじ1

●白ワイン…100ml

●昆布(5×5cm)…1枚

●塩…適量

●レモン皮(すりおろし)…適宜

<下準備>

1.アイゴ切り身に軽く塩をふり、水分を出してペーパーで拭く。

2.オリーブオイル+レモン果汁+ハーブを混ぜて塗布し、冷蔵庫で30分マリネ。

<調理>

1.クッキングシートに昆布を敷き、その上に魚を乗せ、タイム・オレガノをさらに追加。

2.シートを包み、耐熱皿に置く。下から白ワイン+水を張る。

3.蒸し器またはオーブンのスチーム機能で80℃前後、15〜18分加熱。

4.仕上げにレモン皮をすりおろし、香りの立ち上がりをプラス。

🍋 ポイント:三層構造で香味の重なりを制御

●ベース香(出汁・ワイン): 蒸気として立ち上がる

●中層香(ハーブ・オイル): 魚身へ浸透

●仕上げ香(レモン皮): 鼻腔へ直接抜ける芳香フィニッシュ

このような三層設計により、「素材に寄り添いながら、香りで包み込む調理」が成立します。

🧠 補足:文化的文脈──“香りを閉じ込める”はアジア〜地中海の共通手法

この蒸し調理スタイルは、中国の蓮葉包み蒸しやイタリアのカルタファタ(耐熱紙包み)など、香りを素材に移す技法として世界的に発展してきました。

アイゴのような強香素材にこそ、「香りを設計的に“コントロール”できる包み蒸し構造」が抜群に効果を発揮します。

🔚 蒸しは「香りのバランス調整」に最も長けた調理法

蒸すことで、香り・旨味・食感という3要素をゆるやかに同時構築することが可能になります。

アイゴのように「素材の香りが強く、火入れに弱い魚」は、まさにこの技法に最もふさわしい調理対象。

香味設計の“初級〜上級”を繋ぐ理論的調理法として、アイゴ調理に蒸しは極めて推奨されます。

5‑2. 焼く(Grilling / Sauté)法──香味オイルと焼き香の融合調理

🔹 香味設計理論:「焦げ香」と「香味油」で“香りの組み換え”を行う

焼き調理とは、アイゴにとって最も“チャレンジング”な調理法です。

なぜなら、火が直に当たり、繊維が急激に縮むため、アイゴのように筋繊維が粗く崩れやすい魚は“身割れ・旨味流出・香りの暴走”というリスクを伴います。

しかし同時に、「焼き=焦げ香」という第5の味覚とも言われる“メイラード反応による香味補強”を使える唯一の調理法でもあります。

アイゴの香りをただ抑えるのではなく、焼き香によって“再構成=香りの組み換え”を行うことが、このセクションの要点です。

🔸 香味設計の理論構造

◆ 香味油:香りを固定化する“キャリア媒体”

焼き料理の肝は「表面に塗る香味オイル」の設計にあります。

特にクミン・フェヌグリーク・マスタードシードなどの焦げても風味が残るスパイスをオイルに移して塗布することで、焼きの高温条件でも香味が失われずに魚へ転写されます。

◆ 焦げ香:香りのマスキングと香味補強の両立

●焦げ香(メイラード香)は、複雑なロースト香・甘香・ナッツ香をもたらす

●この香りが、アイゴの藻類系磯香の“クセ”を中和・包み込む

●一方で、「焦げすぎ」は苦味と“香りの破壊”を招くため、火加減調整が極めて重要

◆ 脂質との関係:アイゴに“補脂”を与える意味

焼きによって水分が抜けがちなアイゴにとって、オイルの役割は単なる風味伝達ではなく、食感の保持・脂の演出・香味の定着という三重効果を持ちます。

✅ 実践レシピ:インド風スパイス焼きアイゴ

<材料(2人分)>

●アイゴ切り身…2切

●ギー…大さじ2(またはバター)

●クミンシード…小さじ1/2

●マスタードシード…小さじ1/2

●ターメリック…小さじ1/3

●ニンニク(粗みじん)…1片分

●塩・レモン汁・パクチー…適量

<下準備>

1.アイゴは軽く塩をして10分置き、水気をふき取る。

2.ギーを温め、クミン→マスタード→ニンニク→ターメリックの順で炒めて香味オイルを作る。

3.オイルが冷めたら、アイゴにまんべんなく塗布。冷蔵で15〜20分マリネ。

<焼き>

1.フライパンを中火(180℃)で熱し、皮目を下にして3分焼く。

2.裏返してさらに2〜3分焼く(蓋を使い、焦げすぎ防止)。

3.仕上げにレモン汁と刻みパクチーをふりかけて完成。

🧠 焼き香と香味構造の三層戦略

●第1層:香味オイルの下味(スパイス浸透)

●第2層:焼き香による香味の“再構築”

●第3層:仕上げの酸味・香草(香りの立ち上げ)

この三層によって、香りが「抑え込まれる」のではなく、「焦げ香・酸味・ハーブの調和構造」に再編成されるのが最大の魅力です。

🌍 世界的応用視点──焼き魚文化と香味戦略の融合

●インド: タンドーリフィッシュ → スパイスマリネ×炭火×ヨーグルト酸味

●中東: ハーブ焼き魚 → ディル・クミン・ザアタルなどのハーブ系香味構成

●地中海: ガーリック×オリーブ焼き → 焦がし香+柑橘の香味仕上げ

いずれも「香りを構築して焼く」調理哲学が共通しており、磯香を活かす魚種(サバ、イワシ)と高い親和性があります。アイゴもその延長線上に配置できます。

🔚 焼きとは「香りを再編集する調理」

アイゴを焼くとき、磯香を消そうとするのではなく、“焦げ香”という香味支柱を使って再構成する意識が必要です。

スパイス×脂質×酸味の香味三段重ねによって、アイゴの香りは料理の「中心軸」へと昇華します。

5-3. 煮る(Simmering)法──出汁との一体化構造

🔹 香味設計理論:「香りを溶かして、旨味に変える」

煮込み料理の最大の特長は、素材の香りや旨味を“液体に溶かして一体化させる”調理構造にあります。

これは、香味の成分が液体に溶出しやすいという科学的性質を活かし、香りの“飛び”を抑えながら深みのある味わいを生み出す技術です。

アイゴのように藻類系の磯香が強く、身が崩れやすい魚にとって、煮るという調理法は、火入れの穏やかさと香味の包容力を併せ持つ“最適技法”といえます。

さらに、出汁・発酵・スパイスの三軸を掛け合わせることで、香りのクセを「旨味の重層構造」へと転化させることができます。

🔸 香味設計構造と素材選び

◆ 出汁の役割:香味の“受け皿”を用意する

煮込み液の出汁は、単なるベースではなく「香りと旨味の融合場」です。

磯香を含む成分(トリメチルアミンなど)を和らげながら、グルタミン酸・イノシン酸といった旨味と結びつけることで、「魚臭さ」ではなく「海の深み」へと昇華します。

◆ 発酵素材:香りの“架け橋”

発酵調味料は、磯香の「クセ」と「旨味」の中間に位置し、両者をスムーズにつなぐ“香りの中和・重層化素材”です。

◆ スパイス:香りの輪郭を“設計”する要素

煮込みにおいて、スパイスは「香りの方向性を決めるペン」のような存在です。煮込む時間が長いほど、香りが液体と素材に均一に浸透し、尖った磯香を丸く包む役割を担います。

✅ 実践レシピ:和風カレー煮込みアイゴ

<材料(2人分)>

●アイゴ切り身(骨付き推奨)…2切

●昆布出汁…300ml

●白味噌…大さじ1

●塩麹…大さじ1

●クミン…小さじ1/2

●フェヌグリーク…小さじ1/2

●ターメリック…小さじ1/4

●タマリンドペースト…小さじ1

●魚醤(ナンプラー)…小さじ1

●ごま油…小さじ2

<手順>

1.アイゴを塩麹に30分漬けて下味と香味補完。

2.鍋にごま油を熱し、クミンとフェヌグリークを炒め、香りを立てる。

3.昆布出汁+白味噌+タマリンドを加え、90℃で加熱。

4.アイゴを投入し、10〜15分煮る。仕上げに魚醤を少量加えて完成。

🌍 文化的補足:煮込みは“地域融合型料理”への架け橋

煮込みは、地域の発酵文化・香味文化と融合しやすい調理法です。

●日本: 煮付け×味噌×柑橘

●インド: カレー煮×タマリンド×ギー

●中東: スパイストマト煮×オリーブ×発酵レモン

このように、スープ状の液体内で香味を“構築・設計・完結”させる構造は、アイゴの磯香という“難香素材”を活かす最適な調理舞台なのです。

🔚 煮るとは“香りを味に変える作業”

煮込み調理は、「魚の香りを、味の深みに変換する」極めて科学的かつ創造的な技法です。

とりわけクセのある魚、個性的な素材には、出汁と香味素材の設計による“再構成力”が必要であり、その代表例がアイゴです。

第6章:スパイス総論と調理法別比較設計

香味設計マトリクスと素材対応戦略

アイゴ調理においてスパイスやハーブは、もはや“なんとなく振る調味料”ではなく、「香りを組み立てるための設計装置」そのものです。

本章では、その設計性を支えるために、まず各香味素材の特性を整理。さらに「蒸す」「焼く」「煮る」「マリネ」「揚げ」の調理法別に、スパイスとはどう関わるべきかを分析します。

これを通して、「どのスパイスがどの調理と相性がいいのか?」が迷いなく判断できる体系マトリクスとして提示します。素材特性・スパイスの香り構造・調理法との整合性を統合して設計することで、アイゴ料理の香味設計の精度が飛躍的に向上します。

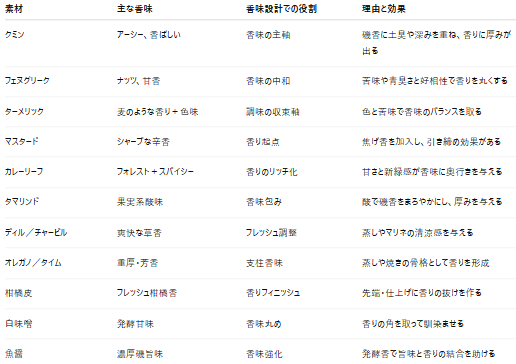

6‑1. スパイス・ハーブの基本特性

アイゴ料理で注目されるスパイス・ハーブは、単なる味付けではなく「香り(アロマ)と質感(食感)を引き出す機能素材」として分類できます。

6‑2. スパイスマトリクス×調理法対応表

調理法ごとに最適なスパイス構成を考察します。●が主役、○が補佐役として強度や方向性を示します。

読み解きポイント

●蒸し:オレガノが骨格を作り、ディルの清涼・柑橘でトップ香、新鮮味を演出。クミン・フェヌで香りの実を膨らませる。

●焼き・揚げ:焦げ香+油材の設計が鍵。マスタードが辛さとエッジを、クミンとフェヌで香味を深め、柑橘皮で仕上げの鮮やかさを加える。

●煮る:出汁と発酵がベースで、味噌・魚醤+スパイスで“旨味の重なり”を構築。クミンなどのスパイスで香りの重層を形成。

●マリネ:火入れせず香味を浸透させる設計が中心。ディルがフレッシュ寄り、柑橘皮で抜け感を作り、発酵素材で風味の厚みを維持。

6‑3. スパイスの相乗作用と注意点

◆ 香味の相乗作用(具体例)

●クミン+フェヌグリーク: đất đất(大地)+甘香が重なり、磯香のエッジを和らげつつ旨味と調和した香りに変える。

●柑橘皮+ハーブ:清涼感+緑の香りで、磯香の鋭さを抑えつつ、鼻腔まで抜ける余韻を演出。

●発酵調味料×スパイス:発酵香(味噌)+スパイス香が“香りの接着剤”となり、全体を1つにまとめる役割を果たす。

◆ 注意点と誤用

●単一スパイスの多用:香りが支配的になり、アイゴ本来の風味が埋没することもある。

●過剰なスパイス:スパイス料理寄りになり、魚料理の優位性が失われる。

●発酵素材の塩分過多:スパイスとの塩バランスを崩しやすい点に注意。

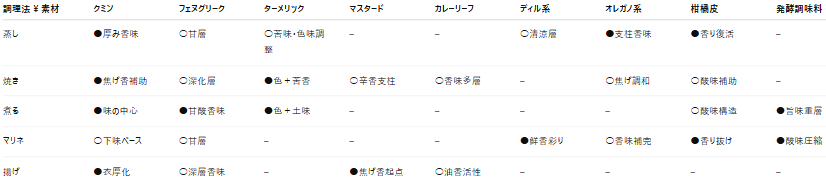

6‑4. 調理法別スパイス設計シート例

補足:下味層は10〜20分のマリネ後、蒸しをスタート。蒸し時間は80℃・15〜18分が目安。

6‑5. 香味設計の応用:現場での5ステップフロー

1.素材特性の可視化:「磯香強度」「身質の繊維感」「脂質の量」を○×評価。

2.適正調理法の判断:「繊維の強弱」+「香りの個性」から最適な調理順序を決定。

3.設計マトリクス使用:「どのスパイスを中心に据えるのか?」を調理法ごとに明確化。

4.試作→定量評価:「香りの階層」「バランス」「印象」の3項目で数値化し、記録に残す。

5.最適化→マニュアル化:成功パターンをスタッフ共有できる設計シートとして整備。

第7章:アイゴ×わかめ──磯香×海藻旨味の香味設計試作案

アイゴとわかめ──どちらも「海藻性の香味」を強く持つ素材の組み合わせは、一見するとクセの強いコンビですが、“香味設計の観点を持つことで、深く、複雑な海の余韻を生むペア”と変貌します。

本章では、以下の3つの試作レシピを通じて、科学的視点と文化的背景を融合した香味設計を行います:

1.地中海風カルトゥーファタ包み

2.南インド風マスタードタマリンド蒸し

3.和風味噌マリネ+出汁煮込み

それぞれのレシピを、「香味の構造」「香り成分メカニズム」「実践ステップ」「香味評価テンプレ」「応用バリエーション」という5つの視点で分析し、調理現場でも再現可能で応用しやすい加工技術として構築しています。

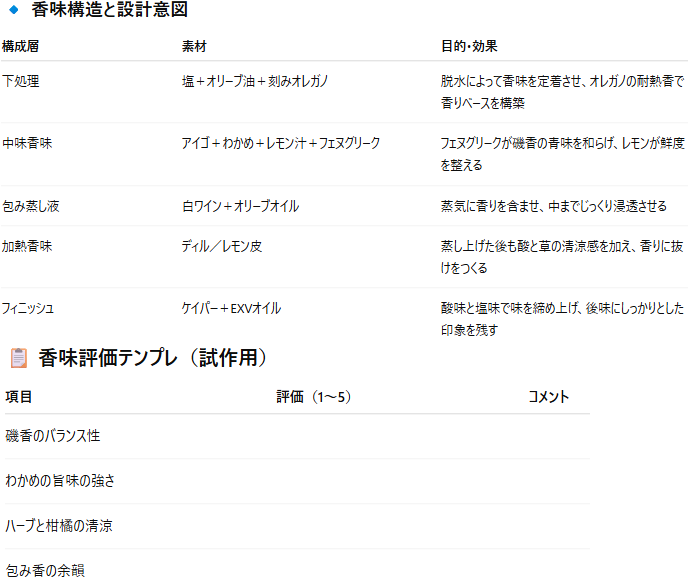

7‑1. 試作1:地中海風カルトゥーファタ(包み蒸しスタイル)

設計意図:わかめの「旨味としっとり感」を損なわず、アイゴの磯香に干し草や柑橘系の香味を加えながら、「包み蒸し」によって香りを閉じ込め、重層的で余韻のある魚料理へ仕上げます。

✅ 実践レシピ概要

1.下処理:アイゴ切り身に塩小さじ1/4、EXVオイル大さじ1、刻みオレガノ小さじ1を塗布し、冷蔵庫で15分マリネ。

2.中味構成:刻みわかめ20g、レモン汁小さじ1、フェヌグリーク小さじ1/2を混ぜて魚に馴染ませる。

3.包み蒸し:白ワイン50ml、EXVオイル小さじ1を振った耐熱紙で包み、180℃のオーブンで15分加熱。

4.仕上げ:皿に包みごと盛り、開封後にディル、レモン皮、ケイパー適量を散らす。

🧠 香味メカニズム解説

●旨味増幅: わかめのグルタミン酸に白ワインの酸が絡み、フェヌグリークのナッツ香が複合的な旨みを形成。

●磯香の中和: レモン汁・ディル・ケイパーにより、磯臭さを引き締め、ヘルシーでキレのある仕上がりに。

●香味の多層構造: 包む設計で「エアリーな蒸気香」を内包し、外層で鮮烈なアクセント香を加え、立体的に演出。

🔄 応用バリエーション案

●白ワインにケイパー液を漬け込み、蒸し液に応用。

●フェヌグリークを軽くローストして香り濃度を強める。

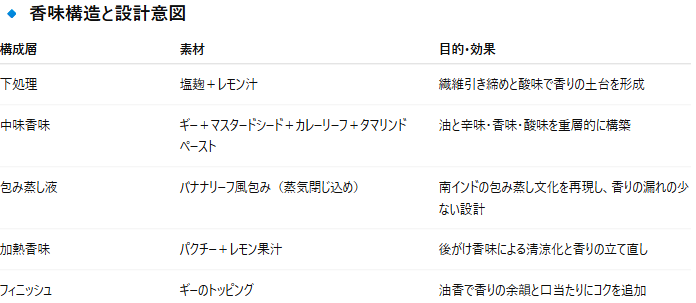

7‑2. 試作2:南インド風 マスタードタマリンド蒸し

設計意図:南インドの調理構造をベースに、アイゴとわかめの海香を“油・辛・酸味”の三重構造で包み込み、濃密かつ滑らかなエキゾチック調理へ再構成します。

✅ 実践レシピ概要

1.下処理:アイゴ切り身に塩麹小さじ1、レモン汁小さじ1を塗布、10分マリネ。

2.中味香味:ギー大さじ1、マスタードシード小さじ1/2、カレーリーフ5枚、タマリンド小さじ1を混ぜる。

3.包み蒸し:バナナリーフ風シートで包み、蒸し器で20分蒸す。

4.仕上げ:パクチーひとつまみ、レモン果汁小さじ1をかけ、香り立つ状態でギー小さじ1を絞る。

🧠 香味メカニズム解説

●香味設計:マスタードの弾け香が頭香を支え、ギーとカレーリーフが油媒介で香りの定着を強化。

●酸と香りの引き立て:タマリンドの酸で内側から味と香りを引き締め、パクチー&レモンが後がけ香味を補完。

●香りの断熱設計:バナナリーフの包みで蒸気と香味を漏らさず、内部温度と香り構造の調和を保つ。

🔄 応用バリエーション案

●タマリンドをチリウスター仕立てにして、酸味と辛味を強化。

●プロオベークで皮目を軽く炙ってスモーキーさを加える。

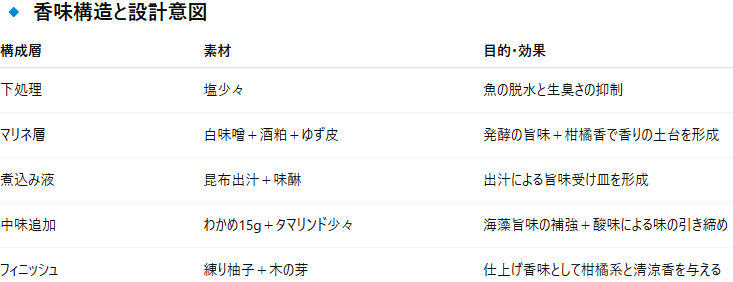

7‑3. 試作3:和風味噌マリネ+出汁煮込み

設計意図:味噌+出汁+柑橘+発酵素材で“和の海洋香味”を組み立てつつ、わかめとほのかな酸味の緩衝で上質な調和を目指します。

✅ 実践レシピ概要

1.下処理:アイゴに塩をふり10分放置し、水気を拭く。

2.マリネ:白味噌大さじ1、酒粕大さじ1、ゆず皮少々を塗り、30分冷蔵。

3.煮込み:昆布出汁200ml+味醂小さじ1を沸かし、アイゴ+わかめ+タマリンド少々を弱火10分煮る。

4.仕上げ:練り柚子+木の芽適量を散らし、香りを整える。

🧠 香味メカニズム解説

●旨味重層化:出汁成分と発酵素材が相乗し、昆布と味噌で海藻香が旨味へと変換される。

●香りの重層:酒粕と柚子皮が芳香性を持ち寄せ、海洋香を丸める効果。

●味の安定性:タマリンドの酸が全体を引き締め、和の伝統調味をベースに味の厚みを維持。

🔄 応用バリエーション案

●煮込みに黒七味を散らし、独特の刺激と香味余韻を追加。

●柚子胡椒を添えて香りのエッジを立たせる。

7‑4. 試作後の香味評価&拡張提案

🔁 応用バリエーション案

●地中海案:ケイパー+アンチョビを蒸し液に加え、さらに塩味とコクを強める。

●南インド案:チリウスターを薄く絡めて酸辛の奥行きを持たせる。

●和風案:柚子胡椒や黒七味を仕上げに添え、味の余韻にスパイシーな変化球を加える。

第8章:旨味レイヤー理論(出汁・油・発酵)──脂の少なさを活かすレイヤード調理法 🌿

私たちが魚を調理する際、多くの場合、脂の乗り具合を旨味の指標とします。確かに、脂が豊富な魚は焼くだけでも旨味があふれ出し、調理の手間をかけずとも高い満足感が得られます。しかし、その反面、脂が少ない魚,たとえばアイゴのような淡白で繊細な身質を持つ魚種は、調理次第で「水っぽい」「旨味がない」と評価されがちです。

しかし本書のスタンスは逆です。「脂がない魚こそ、調理者の設計力が問われ、旨味を積み重ねて構築する面白さがある」という視点に立っています。そして、その設計の鍵を握るのが、本章で解説する「旨味レイヤー理論」です。

アイゴのように脂質が乏しい魚は、調理の段階で他の旨味成分を意図的に重ねていくことが不可欠です。ただ単に塩をふって焼くだけでは不十分で、素材が持つ“余白”にどのように出汁、油、発酵を設計的に入れ込むかがポイントとなります。

この章では、まず出汁(昆布・干し椎茸・煮干し等)による旨味のベース形成から始まり、次に油(ギー・スパイスオイル・オリーブオイル等)によって香味と口当たりをレイヤー化する技術、さらに味噌や塩麹、ヨーグルトなどの発酵素材で味の厚みと余韻を創り出す設計思想について具体的に解説していきます。

さらに、こうした旨味設計の要素を単発で使用するのではなく、「出汁→油→発酵→仕上げ香」までを一つの構造として設計することで、脂に頼らずとも“重層的な旨味の完成形”をつくり出すことが可能になります。これは言わば、建築における柱・梁・壁の設計図のように、味わいを構造的に構築する調理スタイルなのです。

本章を通じて、脂がないことを「引き算」として捉えるのではなく、調味の設計によって“旨味の建築”を行う新しい視点を手にしていただけるはずです。

8‑1. 出汁設計:旨味の基盤を支える第一層

脂の少ない魚において、最も重要となるのは「旨味の土台」をどう設計するかという点です。とりわけアイゴのように水分含有量が高く、脂肪に乏しい魚においては、出汁の質がそのまま料理の輪郭を決定づけます。出汁は単なる“風味の背景”ではなく、味覚の構造体を支える基礎フレームであり、「香りを包む液体設計」として捉えるべき存在です。

本節では、出汁に含まれる旨味成分のメカニズムから、素材ごとの特性とその抽出技術、さらには実践的な調合比率と応用設計までを体系的に解説します。

① 出汁素材の特性と役割

● 昆布(グルタミン酸)

昆布に含まれるグルタミン酸は、旨味成分の中核であり、味の方向性を構築する「設計の軸」となります。味覚的には円やかさ・一体感を生み、他の素材の風味と調和しやすいという利点があります。また、アイゴのような“クセのある香味”に対しても、過剰に主張せず中和・包容する力を持ちます。

種類としては利尻昆布(清澄)、真昆布(厚み重視)、羅臼昆布(香り高め)などがあり、調理の方向性に応じた選定が可能です。

● 干し椎茸(グアニル酸+イノシン酸)

干し椎茸は乾燥によってグアニル酸が生成され、昆布との組み合わせで「うま味の相乗効果」が発揮されます。味の持続性を高め、後味にしっかりとしたコクをもたらすため、発酵系調味料との親和性が非常に高いのが特徴です。

香りはやや独特ですが、それゆえに「磯香の補正剤」としても優れています。煮込みや蒸し調理に用いることで、香味に深層的な陰影を加えることができます。

● 煮干し(イノシン酸+ペプチド+カルシウム)

煮干し出汁は魚介的な旨味が濃厚で、特に後味の押し出しや余韻の設計に貢献します。青魚系煮干し(カタクチイワシ)を短時間で抽出することで、磯香との融合度が高まり、アイゴの味を強化・補完する方向で作用します。

カルシウムやペプチドも含まれており、味の「骨格」や「深さ」を追加する天然の強化剤として機能します。

② 抽出技術とバランス理論

● ロングスチープ(水出し)

60〜120分の冷水抽出は、繊細な出汁設計に最も適した方法です。グルタミン酸やグアニル酸は水中で穏やかに溶出され、温度変化による香りの揮発・変質が最小限に抑えられるため、後段の発酵・油との組み合わせにも高い親和性を発揮します。

水出しは特に、「低温スチーム」や「香味マリネ」「出汁ベースのスープ」などに適しています。

● 温度制御煮出し(65〜80℃)

この温度帯は、成分抽出を効率化しつつ、タンパク質や香気成分の変質を避ける最適ゾーンです。とりわけ干し椎茸・煮干しのような「香味系素材」は高温によってエグみや焦げ香が出るため、この温煮法での管理が必須となります。

調理例としては、“温度保持型の煮込み料理”や“仕上げ直前の香り立ち”を狙った使い方に有効です。

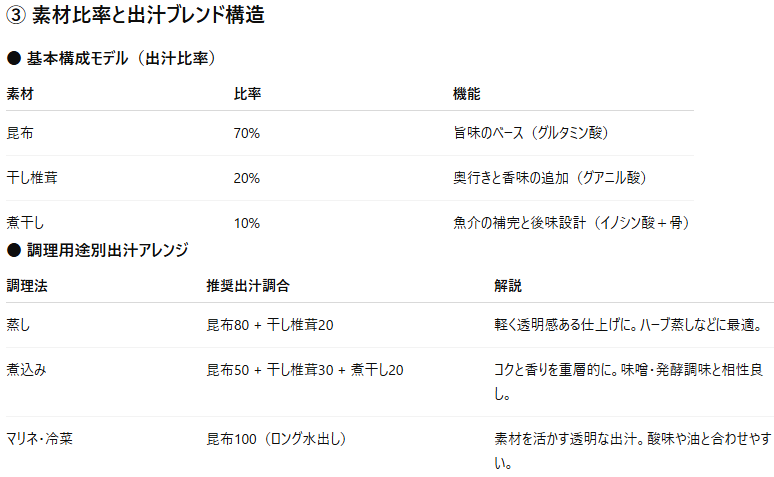

③ 素材比率と出汁ブレンド構造

この配合は「重くなりすぎず、香りが立ち、磯香と融合する」ための汎用バランスであり、料理のジャンルに応じて干し椎茸や煮干しを微調整して最適化します。

◆ 出汁とは「味を運ぶ設計装置」

本節で扱ったとおり、出汁は単なる調理素材ではなく、調味設計における情報伝達媒体=設計装置であるという認識が必要です。脂の少なさという制約の中で、出汁の設計精度が味わいの立体感・完成度を左右します。

このようなレイヤー設計を前提とすれば、次章の「油(脂質)による香味拡張」や「発酵素材によるコクの付与」といった後段の工程とも、明確な設計図のもとに一体化させることが可能になります。

8‑2. 油の設計:旨味の“運び手”と香味の拡張

調理において「油」とは単なる熱媒体でも、味を濃くする“足し算の道具”でもありません。特に脂の少ない魚において、油は香味を運ぶメディアであり、味のまとまりを支える“橋渡し材”です。

アイゴのような淡白でクセのある魚に対しては、香り・旨味・テクスチャーすべてを“運ぶ力”を持つ油の設計が不可欠です。本節では、オイルの種類、香味素材との関係性、そして調理法に応じた“油のレイヤー戦略”を立体的に構築していきます。

① 油の分類と調理上の役割

● ギー(澄ましバター)

インド料理でよく使われるギーは、バターから水分とたんぱく質を取り除いた「純粋な脂質」であり、ナッティで温かみのある香りを持ちます。加熱耐性も高く、焦げにくいため、スパイスや香味素材をじっくり煮出すベースオイルとして非常に優秀です。

●【役割】:コク補強、香味抽出、油の旨味増幅

●【使い方】:スパイス(クミン・マスタード)と合わせて炒め香味油化

● スパイスインフューズドオイル

オイルにスパイスやハーブを加えて加熱し、香味成分を油に溶出させる技術。オリーブ油・菜種油・太白ごま油などをベースに使用。素材の香りを「焦がさず」「飛ばさず」閉じ込めるため、蒸し・焼き・仕上げの香味付けとして最適です。

●【使い方例】:オレガノ+レモン皮+オリーブ油で香味オイル → 蒸し料理へ使用

● エクストラヴァージン・オリーブオイル

加熱せずに用いた場合、オリーブ油特有のグリーン系の清涼感と、わずかな苦味・辛味が料理に爽やかさを加えます。仕上げの香り付け、マリネでの香味増幅などに有効です。

●【特徴】:香り立ち、酸味との相性◎、脂肪の代替表現に

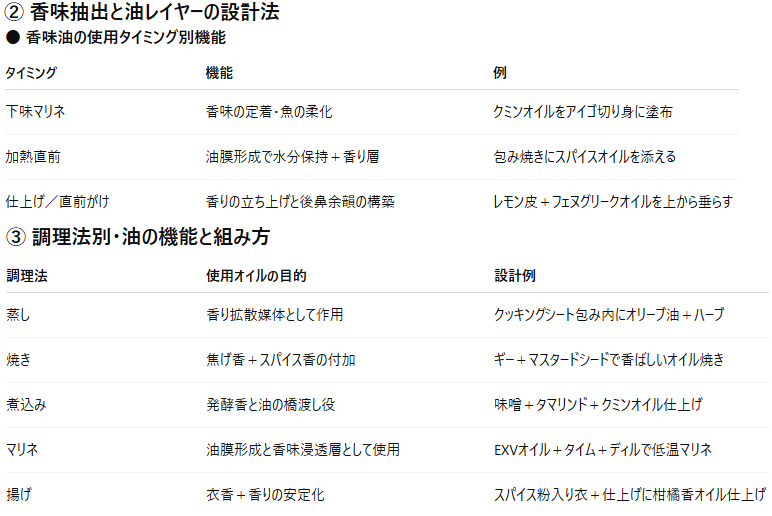

② 香味抽出と油レイヤーの設計法

● 三層構造の香味オイル設計

1.ベース油の選定

→ 調理温度・仕上がりの風味に応じてギー/太白ごま油/オリーブ油などを選定

2.香味素材の投入順序

→ 油が温まる前に種系スパイス(クミン・マスタード)→ ハーブ系(カレーリーフ・ガーリック)→ 芳香系(柑橘皮など)

3.抽出温度の管理

→ 中火で“シュワッ”という音を目安に弱火へ。焦がさず香味成分を最大抽出

③ 調理法別・油の機能と組み方

詳細は上の図を参考に

◆ 油は香味設計の“香りのエレベーター”

脂の少なさを短所にせず、むしろ香味を運ぶチャンネルとして油を設計的に使うことで、香りの方向性・味の統一感・食感の滑らかさが格段に向上します。

●ギーでコクと香味を厚く構成

●スパイスオイルで香味の主旋律を演出

●オリーブオイルで清涼と後味に抜け感を追加

次節では、これらの“土台と運び手”を重ねた上に、発酵という“旨味の膨張材”を組み込み、三層統合による「旨味のレイヤード最終形」へと進化させていきます。

8‑3. 発酵素材:旨味を“膨らませる膨張材”

「発酵」は日本料理の中核をなす調味思想であり、出汁や油とはまた異なる“時間軸に沿った旨味の生成”を担います。特に、脂の少ない魚種にとって、発酵由来の香味は「旨味の膨張剤」として機能し、味覚全体の厚みや余韻、香りの奥行きをもたらします。

アイゴのような磯香が強く、脂が乏しい魚種にこそ、発酵素材による香味コントロールが最適に機能します。本節では、発酵調味料の特徴、調理過程での使い方、出汁・油との組み合わせによる“旨味の三重奏”の構築方法までを整理します。

① 発酵素材の種類と香味特性

● 味噌(大豆発酵:コクと香りの重層化)

味噌は、アミノ酸(グルタミン酸、アラニン等)と有機酸(酢酸、乳酸など)を豊富に含み、香り・旨味ともに濃密な調味素材です。特に「白味噌」は塩味が穏やかで、繊細な魚介に向いています。

〇【効果】磯香を“和の発酵香”へ変換。魚の繊維をコーティングし風味を閉じ込める。

〇【調理例】蒸し・煮込み・焼き物の下味マリネ、煮汁溶解、ソース仕上げ。

● 醤油(小麦・大豆発酵:香りと塩味の直線性)

独特の香り成分(メラノイジンなど)が加熱により立ち上がり、香味の骨格を担う。少量でも風味が強く、魚の香りを抑制しながら、焦がし系スパイス・油と好相性。

〇【効果】魚の“生臭み”を香ばしさに変換し、余韻に塩気を残す。

〇【調理例】焼き用ソース、タレ、出汁煮込み用の香味補完。

● 塩麹(酵素分解:柔化と旨味の導入)

米麹による発酵によって生まれる酵素が、魚のたんぱく質を部分分解し、繊維を柔らかく、香味を内側からしみ込ませる効果を持つ。マリネ調理や低温調理に最適。

〇【効果】旨味導入+繊維改質。魚を柔らかくし、脂感の代替構造をつくる。

〇【調理例】蒸し調理の下味、ヨーグルトと混合して洋風マリネにも応用。

● ヨーグルト(乳酸発酵:酸味+滑らかさ)

酸味と乳香を持ち、魚の香りを中和しながら、オイルとの乳化で食感を滑らかに整える。脂の代わりに“なめらかさ”を演出する素材として活用価値が高い。

〇【効果】磯香中和、オイル香との乳化効果、酸味設計の役割。

〇【調理例】インド風蒸し、地中海系マリネ、ディップなど。

② 使用フェーズ別の設計技術

● マリネ層(事前設計)

〇塩麹+柑橘+白味噌(例:15〜30分マリネ)

〇ヨーグルト+ハーブ+スパイス(例:冷蔵2時間)

→繊維緩和と香味導入の2重効果。油・出汁が浸透しやすくなる。

● 調理中投入(旨味ブースト)

〇煮込み中に味噌を溶かし、タマリンドや白出汁と融合

〇スチーム直前にヨーグルトを塗布して香味を中和

→味の主張を一段引き上げる「膨張剤」として機能。

● 仕上げ香(香りの整合)

〇ヨーグルト+味噌のソース化、もしくは「焦がし味噌だれ」など

〇フレッシュハーブ+塩麹ベースのエマルジョンソース

→香味の立体感と余韻を形成。発酵+酸味の調和構造をつくる。

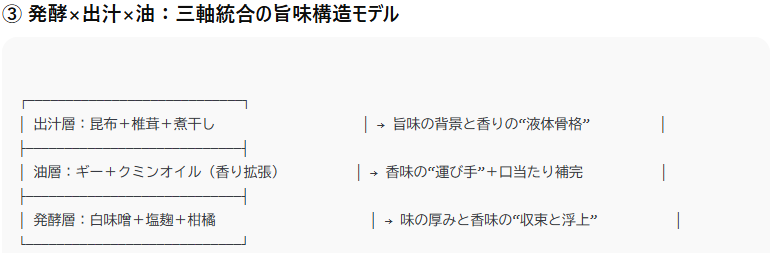

③ 発酵×出汁×油:三軸統合の旨味構造モデル

詳細は上の図を参考に

この3層構成は、脂質のない素材に対して、味覚の深み/食感の複雑さ/香りの立体性をすべて人工的に設計する方法論です。

◆ 発酵は「味の骨を肉付けする素材」

脂質のないアイゴにとって、発酵素材の持つ“旨味増幅力”と“香味の調整力”は不可欠です。発酵は単なる風味付けではなく、食材の香りを他文化・他調味体系と橋渡しするインターフェースでもあります。

●白味噌で和風出汁との相乗を、

●塩麹で繊維構造の補強を、

●ヨーグルトでスパイスとオイルの中継役を――

このように、「発酵素材×出汁×油」を意図的に設計することで、脂に依存せず、複雑で品格ある魚料理の調理体系が構築可能となります。

8‑4. 三層統合:旨味設計の最終形──出汁+油+発酵の“味の立体構造”

第8章の最終節では、「出汁」「油」「発酵」という旨味レイヤーをどう組み合わせ、どのように調理に落とし込むかを、総合設計モデルとして解説します。

アイゴのような脂の少ない魚にとって、これらの味の構成は単なる素材の積み重ね以上の意味を持ちます。ひとつのレシピを“味の立体構築”として設計する視点が、プロの現場でも家庭調理でも料理の質を飛躍的に高めます。

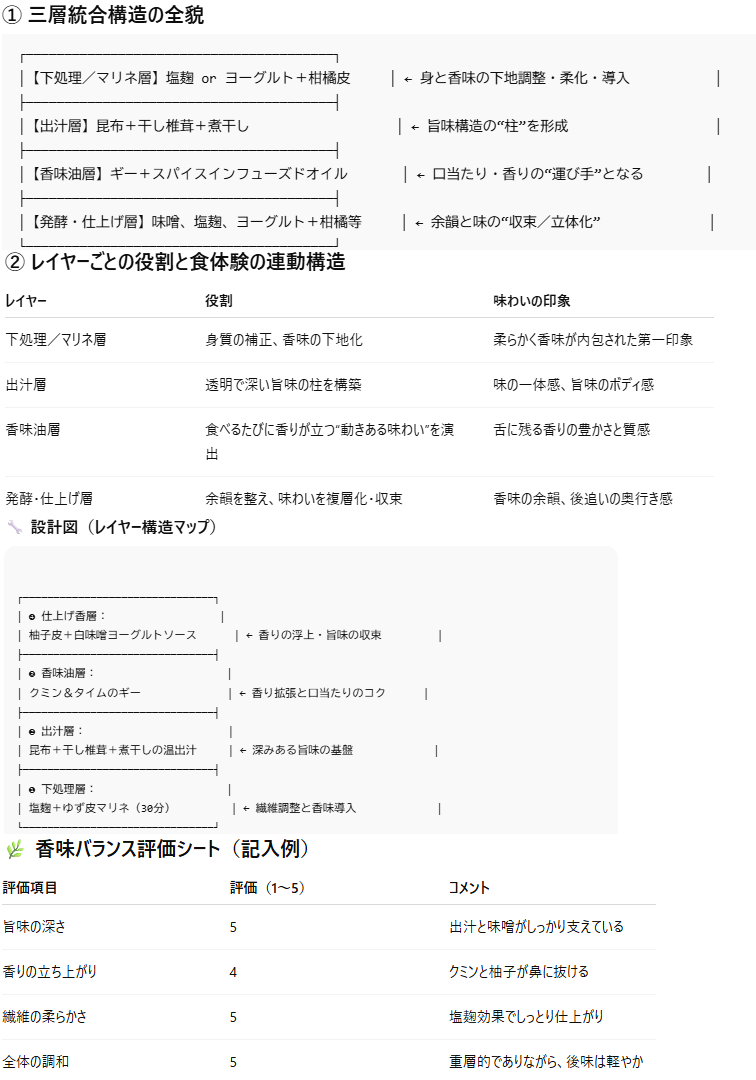

① 三層統合構造の全貌

レイヤーは以下のように積み重ねられ、それぞれが明確な役割を担います:

この構造は、素材となるアイゴの身に対し、「繊維を整え→土台を築き→香味を重ね→余韻を立たせる」といった意図的な流れを作り出します。

② レイヤーごとの役割と食体験の連動構造

この構成によって「旨味を段階的に高める体験」が設計され、一口ごとに味が立体的に変化するプロセスを可能にします。

③ 調理法別構造応用パターン

● 蒸し(スチーム)

〇下処理:塩麹+ゆず皮15分

〇蒸し液:昆布出汁(水出し)

〇香味油:柑橘+フェヌグリークオイルで蒸し直前にコーティング

〇仕上げ:味噌ヨーグルトソースと柚子皮をかける

● 焼き(ソテー/グリル)

〇下味:ギー+クミンスパイスオイルと塗り込む

〇焼き:中火で両面カリッと

〇仕上げ:味噌ベースのソース+柑橘皮とオリーブ油

● 煮込み(スープ/出汁煮)

〇下処理:軽い塩+酒粕

〇出汁:昆布+椎茸+煮干しの温出汁

〇煮込み:味噌+魚醤を溶かす

〇仕上げ:クミン香り油と柑橘皮を乗せる

④ レイヤード設計の応用メリット

1.再現性が高い:設計図に沿った調理なので、誰でも同じ味が出せる。

2.評価が容易:各レイヤー単位で「どこを変えたら味がどう変わるか」が分かりやすい。

3.創作への応用性:この構造を他魚や海藻、他地域料理へ展開できる普遍モデル。

⑤ 応用レシピ設計例:

「アイゴの三層旨味蒸し ~柑橘味噌ソース仕立て~」

🔧 設計図(レイヤー構造マップ)

詳細は上の図を参考に

🧂 材料(2人分)

●アイゴ切り身…2切れ

●塩麹…小さじ1

●ゆず皮(すりおろし)…少々

●昆布…5g(10×10cm)

●干し椎茸…1枚

●煮干し…2尾

●水…300ml

●ギー…大さじ1

●クミンシード…小さじ½

●タイム(乾燥)…小さじ½

●白味噌…大さじ1

●ヨーグルト(無糖)…大さじ1

●柚子皮(仕上げ)…少々

🍳 調理ステップ

✅ ❶ 下処理/マリネ

●アイゴに塩麹とゆず皮を全体にまぶし、冷蔵で30分マリネ。

●表面の水分を軽く拭き取る(繊維が柔らかく、香りが立ちやすくなる)。

✅ ❷ 出汁準備

●水300mlに昆布・干し椎茸・煮干しを入れ、60分水出し。

●その後弱火で加熱し、沸騰直前で火を止める(温出汁)。

✅ ❸ 香味油調合

●小鍋にギーを入れて温め、クミンシードとタイムを加え弱火で香りを出す。

●焦げないよう注意し、香りが立ったら火を止めて冷ます。

✅ ❹ 蒸し

●蒸し器に昆布出汁を張り、マリネしたアイゴをクッキングシートで包む。

●中火で約12〜15分蒸す。

✅ ❺ 仕上げソース

●白味噌とヨーグルトを混ぜ、なめらかなソースに。

●蒸し上がった魚にクミンギーをかけ、白味噌ヨーグルトソースをかける。

●最後に柚子皮をふり、完成。

🌿 香味バランス評価シート(記入例)

詳細は上の図を参考に

📌 応用ポイント

●出汁は、事前に水出し+低温抽出で香りを損なわず精密に設計。

●油は、加熱香味を中火以下で抽出し、焦げ香ではなく香りを乗せる。

●発酵素材は、白味噌×ヨーグルトの“丸み×酸味”構成がアイゴの磯香を中和。

●柚子皮の使用は、仕上げ香と食後の爽快感をつくる“香りのフィニッシュ”。

⑥ 味の設計と思考の道具

本節で示した「出汁→油→発酵→仕上げ」のレイヤード構成こそが、脂が少ない素材でも完成度の高い料理を設計する“思想と技術の融合”です。

8‑5. 調理法別レイヤー構成と具体設計

🟦 1. 蒸す(Steaming)

詳細は上の図を参考に

📌ポイント:水分と香りの保持が得意。蒸気と油が香りを繊維に運ぶ。

🟥 2. 焼く(Grill / Sauté)

詳細は上の図を参考に

📌ポイント:焼き香に発酵層を加えることで“香ばしさ”と“まろやかさ”を同居。

🟩 3. 煮込み(Simmering)

詳細は上の図を参考に

📌ポイント:液体中で香味が統合。香味油で風味に立体感を付加。

🟨 4. マリネ/低温調理(Marinate / Low-cook)

詳細は上の図を参考に

📌ポイント:加熱せずに香味を“閉じ込めて育てる”調理法。酸味と油のバランスが鍵。

🟫 5. 揚げる(Frying)

詳細は上の図を参考に

📌ポイント:コントラスト(外香ばしく中しっとり)を最大限に活かせる調理法。

🧭 総括:調理法別の旨味レイヤー設計比較表

詳細は上の図を参考に

このように、調理法ごとの香味レイヤー構成を明確化することで、設計・評価・展開が格段にしやすくなります。

第9章:総まとめ&50レシピ短縮リスト

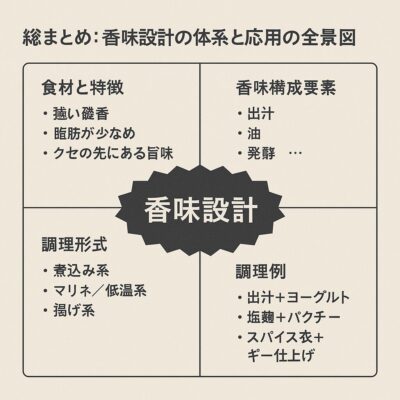

第1章から第8章にわたり構築してきた「アイゴ料理における香味設計理論」は、単なる理論的枠組みではなく、「現場で、料理人が即実践し、再現できる設計手法」として体系化されてきました。

●身質・水分・下処理(第2章)では、アイゴ特有の繊維の粗さと崩れやすさを見極め、マリネや脱水技術で香味の受け皿を整える構造を。

●脂質と香味油設計(第3章)では、ギーやスパイスオイルを使い、脂が少ない魚にも存在感のある“香りの演出”を行う技法を展開。

●磯香を武器にする香味設計(第4章)では、海藻臭の中庸化ではなく「香りを設計として取り込む」アプローチを打ち立てました。

●調理法別スパイス設計(第5章)では、蒸し・焼き・煮る・マリネ・揚げの5方式に適応するスパイス・酸味・発酵素材の構成パターンを構築。

●スパイス総論マトリクス(第6章)により、素材×調理法に応じたスパイスマップを整理し、設計の迷いを最小化。

●アイゴ×わかめ試作案(第7章)では、実地試作に基づき試作レシピを構造的に設計・評価するスキルを養成。

●旨味レイヤー理論(第8章)は、出汁・油・発酵を三層にまとめ、味の構造設計を料理そのものとして再定義しました。

今章ではこれらの理論体系を再構成し、“設計モデルをそのまま使えるレシピ”として短縮・圧縮した50の料理案として提示します。

各レシピ案は以下の要素をテンプレート化し、調理現場や研修・商品開発にそのまま転用可能です:

●素材(アイゴ+補強素材)、

●調味構成(出汁・油・発酵・香味スパイスなどの層構成)、

●調理法(蒸し/焼き/煮込み/マリネ/揚げ)、

●香味設計キーワード(“焦がし香““余韻柑橘““旨味膨張“など)

これにより、単なる“レシピ集”ではなく、「何をどう設計したか」という構造的思考までを伝える設計テンプレートにできます。

メニュー開発、プロ研修、商品試作、SNS配信素材、ワークショップ用の課題など、さまざまな実務シーンで活用可能な“味の設計実務パッケージ”としてご利用いただけます。

9‑1. 各章の復習と使い分けガイド

この節では、第2章~第8章までの理論を再整理し、それぞれの章が実務でどう効くのかを明確にします。メニュープランニング、品質管理、商品開発、教育コンテンツなど、目的別に使い分け可能な視点も提示します。

第2章:身質・水分・下処理

内容:

●アイゴ特有の筋繊維構造の粗さや水分含有量

●崩れやすさを防ぐための脱水処理、塩締め、マリネ技術

●血抜き・内臓除去の下処理プロトコル

運用場面:

●調理法選定:焼き・蒸し・煮込みなどの調理法を検討する際、身質特性に応じた最適な調理手段を選べます。

●品質管理:下処理の手順と時間を標準化し、店舗や工場での均一仕上がりを担保。

第3章:脂質設計と香味油テクニック

内容:

●脂質の少ないアイゴにおける、油による香味設計の理論

●ギーやスパイスオイル、焦がしバターなどの香味オイル活用

●油が香りと味を“運ぶ”仕掛け

運用場面:

●香味設計の中核:店舗での香味表現で個性を出したいとき、スパイス油をどう使うかを決定する基盤を提供。

●商品価値向上:家庭用調味パックや冷凍包み焼きのコスト構造設計にも役立つ。

第4章:食性と香り・地域別設計

内容:

●藻食性アイゴによる特有の磯香のメカニズム

●香味設計を食品の武器に転換する手法

●東アジア/地中海/インド洋など地域別ペアリング戦略

運用場面:

●テーマメニュー構築:地域別フェアやイベント時に「磯香を活かす調理」をブランド訴求しやすくなります。

●マーケティング活用:地元食材としてのストーリーづくりに役立つ。

第5章:調理法別スパイス設計

内容:

●「蒸し・焼き・煮込み・マリネ・揚げ」の5調理法に応じた香味設計シート

●各調理法の加熱特性とスパイスの使い方のポイント

運用場面:

●調理フォーマット選定:用途・コンセプトに応じ、どの調理法でどんな香味を出したいか構成しやすくなります。

●調理現場の作業効率化:レシピカード化し、調理手順と香味設計を一体化。

第6章:スパイス総論マトリクス

内容:

●主要スパイス・ハーブごとの香味特性

●調理法との相性表(蒸し・焼き・煮込み…)

●スパイス相乗効果と注意点まで整理

運用場面:

●スパイス選定の指針:メニュー企画/商品開発の際、手が止まらず香味素材を設計できます。

●調理教育:研修時、香味の意図を構造化して教えられる。

第7章:アイゴ×わかめ試作案

内容:

●地中海風/南インド風/和風味噌煮込みという三つの試作レシピ提案

●香味構造、評価シート、応用バリエーション付き

運用場面:

●ペアリング試作:試作・評価・改善のPDCAフローを学びながら実践できる教育コンテンツ。

●商品化ロジック形成:「わかめ」など近海素材とのセット展開を図る際の骨格になる。

第8章:旨味レイヤー理論

内容:

●出汁/油/発酵という三層で旨味を設計するモデル

●調理法別応用レシピ+図解構造図付き

運用場面:

●脂ゼロ魚の味設計構造基盤:脂が少ない魚にもコクと香味のレイヤーを与える「味の設計図」構築。

●メニュー&商品開発ツール:構造型設計により、味の再現性と説明性が高まります。

➤ 総合評価

これら全章の内容は、単なる理論ではなく、“調理現場ですぐに使える設計マップ”として機能します。第9章では、上記各章の理論を「50の圧縮レシピフォーマット」として展開しますので、メニュー開発や商品試作にすぐ活用可能なテンプレートとなっています。

9‑2. 50レシピ短縮リスト(調理法別バリエーション)

各料理案には、以下の3つを含む圧縮フォーマットを採用:

1.味の組成:出汁/油/発酵/香味

2.構造設計キーワード:香味の方向性・食感・立ち上がり

3.活用シーン:メニュー・商品・研修目的など

🟦 蒸し系(10点)

🥢 レシピ 1:塩麹 + 昆布出汁 + タイム

🟠 香味設計の目的

「身質を崩さず保持しながら、清涼感あるハーブ香と発酵由来の旨味を同時にレイヤー構成する」

🧪 構成要素と役割

■ 塩麹(下処理層)

●アミラーゼやプロテアーゼ酵素によって魚の筋繊維を分解し、身をふっくらとさせる。

●発酵香が魚特有の磯臭を中和し、「まろやかさ」と「厚み」を生む。

●浸透圧による軽い脱水作用で、蒸したときに香味が乗りやすいテクスチャーに整える。

📌設計補足:塩分控えめでも「旨味を含んだ下味」として有効。発酵食品との相性が良く、後のレイヤーと調和する前提をつくる。

■ 昆布出汁(出汁・旨味層)

●主成分であるグルタミン酸が味の基盤を構築し、魚肉の淡白さを補う。

●水出しまたは60〜70℃抽出により、雑味なく透明感ある旨味液に。

●魚の出汁や動物系出汁と異なり、「強すぎない輪郭」が香味設計の土台に適している。

📌設計補足:昆布出汁は酸味・油・香草すべてと調和性が高く、香りの“ノイズ”になりにくい。

■ タイム(香味フィニッシュ層)

●持続性のある松葉系香気(モノテルペン類)が、蒸気で拡散し魚全体を包み込む。

●加熱によって香味の立ち上がりが穏やかに展開し、後味に清涼感を残す。

●「青臭さを引き締め、過度な発酵臭を軽減」する効果もある。

📌設計補足:乾燥タイムでも十分だが、フレッシュ使用なら香りの厚みと透明感が格段に増す。

🔧 調理構成と工程例(2人分想定)

1.下処理

アイゴ切り身2枚に塩麹大さじ1/2を薄く塗り、冷蔵で20〜30分マリネ。

2.出汁準備

水300mlに昆布10gを浸けて1時間水出し、70℃まで温めて保温(沸騰厳禁)。

3.蒸し準備

クッキングシートの上にマリネしたアイゴを置き、タイム(1枝 or 小さじ1)を散らす。昆布出汁を40〜50ml注ぐ。

4.蒸し加熱

スチーム温度:75〜85℃、時間:15〜18分。身がふっくらしつつ崩れない火入れが理想。

5.仕上げ

仕上げに追い香として、オリーブオイル or クミンオイルを少量まわしかけても◎。

💡 応用・バリエーション提案

●ハーブの差し替え:タイム → ローズマリー/セージ/柚子皮

●出汁の応用:昆布出汁+白味噌を加えてコクをプラス

●加熱法の変化:包み蒸しで香り閉じ込めを最大化、オーブンスチームにも適応可能

香味設計の評価観点(テイスティングシート項目例)

1.旨味の統合性

塩麹と昆布出汁が魚の身にしっかり染み込み、基本の旨味ベースとして自然に感じられるか。

2.ハーブの香りの主張と調和

タイムの松葉系の清涼な香りが出汁や塩麹の丸みとバランスを取り、浮きすぎていないか。

3.魚の身質とのなじみ

塩麹によるタンパク質分解が適切に作用し、魚の繊維がしっとりやわらかく、パサつきがないか。

4.香りの立ち上がりと持続

蒸しの加熱時や口に入れたときに香味が段階的に広がり、後味まで香りが持続しているか。

5.全体印象のまとまり

出汁、発酵、ハーブの三要素が一体感を持ち、過不足のないバランスで一品として完結しているか。

🟦 レシピ 2:水出し昆布 + スパイスオイル + 柑橘皮

🎯 香味設計の目的

「出汁の透明感・油の香り拡散力・柑橘の抜け感」という三軸を通して、軽やかで洗練された蒸し魚体験を創出する。

🔍 構成要素と役割解説

■ 昆布水出し(ベース出汁層)

●常温で30〜60分浸漬することで、高温加熱で生じる濁りや渋味を避けつつ、グルタミン酸のみを抽出。

●香味干渉が少ないため、スパイスや柑橘と組み合わせてもバッティングせず、素材同士の輪郭が明瞭に保たれる。

●出汁自体が「背景として支える味の静けさ」を提供。

📌設計補足:水出しによる抽出は、昆布の品種(利尻・羅臼など)でも香りの深みが変化するため、応用幅が広い。

■ スパイスオイル(香味拡散層)

●オリーブオイルをベースに、クミン・マスタードシードを熱抽出(テンパリング)したスパイスオイルを使用。

●油は香味物質(テルペン類やアルデヒド類)の揮発性を抑えながら持続的に拡散させる媒体。

●蒸気でゆっくり立ち上がる構造により、香りが時間差で繊維内に浸透しやすい。

📌設計補足:焦がさず加熱することで、ナッツ感や土っぽさを与えず、あくまで“立ち上がる香り”を重視。

■ 柑橘皮(仕上げ香層)

●レモンや柚子の皮の表面に含まれる精油成分(リモネン、シトラールなど)が、香りの立ち上がりと持続性を高める。

●食中・食後において、後鼻腔への“抜け香”を担う重要なフィニッシュ素材。

●魚の磯香を中和するだけでなく、スパイスのエッジを調律する作用も。

📌設計補足:皮を削る瞬間の香りが最も鮮烈。調理直前に削るか、仕上げに「ひと振り」が理想。

🛠 調理構成と工程案(2人分)

1.水出し準備

昆布10gを300mlの水に60分浸漬し、冷蔵 or 常温で抽出 → 透明な旨味液を作成。

2.スパイスオイルの準備

オリーブオイル大さじ1を鍋で熱し、クミンシード小さじ1/2+マスタードシード小さじ1/4を加え、泡立ちと香りが立つまで弱火で加熱。火を止めて冷ます。

3.魚の準備と下処理

アイゴ切り身(中骨付き推奨)に軽く塩を振り、キッチンペーパーで余分な水分を除去。希望によりレモン汁を少量まぶしても◎。

4.蒸し構成

耐熱ペーパーの上に魚+スパイスオイルを塗布 → 昆布出汁を周囲に注ぎ込む。

5.蒸し加熱

75〜80℃の蒸し器で15〜18分、香味と繊維を閉じ込めるように蒸し上げる。

6.仕上げ

皿に移した直後に、レモン or 柚子の皮を微細に削ってふりかける。

🌿 応用とバリエーション

●オイルの差し替え:クミン+フェヌグリークオイル → より甘香・エスニック寄りに

●出汁の変更:水出しを「椎茸+昆布」にすることで旨味をブースト

●柑橘の切り替え:ゆず皮 → すだち皮 or オレンジ皮で苦みと甘みを演出

●提供形態の変化:スチームパック調理 → 真空冷凍パック商品にも応用可能

📋 香味設計チェックシート

1. 【出汁の透明感と味の骨格】

評価対象は、水出しによって抽出された昆布出汁が、アイゴの繊細な身質と調和しているかどうかです。

●確認すべき点: 出汁が濁っていないか、グルタミン酸の旨味が輪郭を支えるように作用しているか、魚の磯香を引き立てつつ包み込む設計になっているか。

●望ましい状態: 出汁がクリアで雑味がなく、塩気や他の素材と競合せずに香味のベースとして機能している。

2. 【スパイスオイルの存在感と香味の厚み】

スパイス(例:クミン・マスタードシード)をオイルに抽出した香味が、加熱時に魚に移り、風味の中核を形成しているかを評価します。

●確認すべき点: スパイスが焦げずに香り立っているか、オイルが魚に適切に吸着して香味を導入しているか、味に深みをもたらしているか。

●望ましい状態: 香りが重すぎず、清涼感や海の香りと競合せず、むしろ調和していること。特にオイルの質(酸化していないか、加熱臭がしないか)にも留意。

3. 【柑橘皮の爽香・抜け感】

レモンや柚子などの皮を仕上げに使用することで、料理の全体を“軽く切る”役割が果たされているかをチェックします。

●確認すべき点: 揮発性の香気(リモネンなど)が感じられるか、オイルや魚の旨味が重くなりすぎないように調整されているか。

●望ましい状態: 香りが最後まで残り、食後感がさっぱりしている。香味全体の“抜け感”に寄与し、魚の持つ自然香を損なわないバランス感がある。

4. 【全体の香味バランス】

各要素が突出しすぎず、魚の素材感を主軸に据えつつ、香味が複層的に重なっているかを総合的に判断します。

●確認すべき点: スパイスの辛味や油分が前に出すぎていないか、昆布出汁の旨味が主軸として存在しているか、柑橘香が無理なく溶け込んでいるか。

●望ましい状態: 「魚の香り → 出汁の厚み → スパイスの香味 → 柑橘の余韻」という流れが自然に展開されている構造。

5. 【調理テクスチャと香りの吸着】

魚の火通り具合とスパイスオイルの吸着状態が一致し、香りが内部まで行き渡っているか。

●確認すべき点: 身崩れがないか、表面がオイルで包まれてしっとりしているか、蒸気香として立ち上がる香味が自然に感じられるか。

●望ましい状態: 身がふんわり保たれ、噛むたびにスパイスの香りが広がる設計である。

🟦 レシピ 3:白ワイン出汁 + オリーブオイル + ケイパー

🎯 香味設計の目的

「ワインの果実香・オイルの香味定着力・ケイパーの塩酸味」で、上品でシャープな“海辺の香味構成”を創出する。

🔍 構成要素と役割解説

■ 白ワイン出汁(酸香と果実香の出汁層)

●低アルコールの白ワインを水で1:1に割って使用。加熱によってアルコールは飛び、果実酸・ブドウ由来の香りが立つ。

●香味素材(ハーブ・オイル)との調和性が高く、風味のベーストーンとして機能。

●酸味が魚の脂分の少なさをカバーし、後味のキレと舌離れを向上。

📌設計補足:使用ワインは辛口系シャルドネやソーヴィニヨン・ブランが相性良。香味が華やかで柑橘寄りのものが理想。

■ オリーブオイル(香味保持とコクの層)

●EXVオリーブオイルのグリーン香と苦味成分(ポリフェノール類)が、白身魚の透明感を損なわず風味を保つ。

●油分により蒸気中で香味成分が素材内部に定着しやすくなり、ふっくらしつつ香る仕上がり。

●タイム・オレガノなどの乾燥ハーブとも高相性で、地中海風のベースオイルとして最適。

📌設計補足:蒸す前に塗布する+蒸し終わりに仕上げオイルとしても使用すれば、香りの余韻が二段階で楽しめる。

■ ケイパー(アクセント香と塩酸バランス層)

●ピクルス加工された蕾状のケイパーが持つ塩味・酸味・フローラルな微香成分が、味覚と香味に立体感を与える。

●魚介の磯香を緩和しつつ、料理全体の印象を“洗練されたもの”へ昇華。

●仕上げに刻んで散らす、またはブレンダーでピュレ化し「ケイパーオイル」として仕上げに用いることも可能。

📌設計補足:使用量は5g程度でOK。塩気と酸味があるため、塩分設計を全体で調整する必要あり。

🛠 調理構成と工程案(2人分)

1.下処理

アイゴ切り身(骨付き or 骨なし)に軽く塩を振り、水分をペーパーで拭き取る。

2.出汁準備

白ワインと水を1:1(各100ml)で割り、タイム小さじ1/2 or ローリエを加えて加熱 → 沸騰させず香りが立ったところで止める。

3.スチーム構成

クッキングシート上に魚を置き、出汁50mlを周囲に流し、オリーブオイル大さじ1を全体に回しかける。

4.蒸し加熱

スチーム温度75〜80℃で15〜18分。蒸し終わりに追いオイル(小さじ1)と刻みケイパー(5g)を散らす。

🌿 応用とバリエーション

●ハーブ追加:タイムの代わりにローズマリー/セージで風味を立体化

●オイル応用:レモンオイル or ケイパーオイルで香りの持続性を強化

●ケイパーの形状変化:ピクルス状そのまま/みじん切り/ピュレで印象が変化

📋 香味評価指標

1. 【白ワイン出汁の果実香と酸味バランス】

この評価軸では、白ワインをベースにした出汁が、魚の風味とどのように調和しているかを確認します。

●着目点: 白ワインの果実香や酸味が強すぎず、魚の自然な香りを引き立てる構造になっているか?

●望ましい状態: 酸味が明るさを与えつつ、後味にフルーティな余韻を残している。出汁の主張が料理全体の味の枠を明確にしているかが鍵です。

2. 【オリーブオイルの香味と口当たり】

オリーブオイルは香味の媒体であり、舌に残る質感とともに、他の素材をつなぐ橋渡し役となります。

●着目点: オイルのフルーティさが生きており、加熱によって風味が飛んでいないか?

●望ましい状態: 舌に“丸みのある膜”をつくり、出汁の酸味を和らげる役割が感じられる。魚の繊細な繊維構造に寄り添うオイル層として機能していること。

3. 【ケイパーの塩味・酸味とアクセント性】

ケイパーの持つ酸味・塩気・うま味のバランスが、料理全体の中でどうアクセントとして働いているかを評価します。

●着目点: ケイパーの量・大きさ・散らし方が計画的で、塩味が過剰になっていないか?

●望ましい状態: ケイパーが“味の結び目”として、白ワイン出汁とオイルの間にピリッとした輪郭を加え、口内のリズムを生み出している。

4. 【香味の構成バランス(軽快さ vs コク)】

酸味・油分・塩気がバランスよくまとまり、香味が軽やかでありつつも物足りなさがないかを全体として判断します。

●着目点: 「軽やかすぎて淡白になっていないか」「オイルとケイパーが旨味の土台になっているか」を確認する。

●望ましい状態: 最初にワインの香り→オリーブの厚み→ケイパーのキレという“香味の階層構造”が感じられる。

5. 【後味の余韻と香りの残り方】

食後、口内にどのような余韻が残るか。軽快に終わるか、香味がだらつかずに切れているかを評価します。

●着目点: 柑橘的な香りやオリーブの後味が心地よく、魚の磯香が悪目立ちしていないか?

●望ましい状態: ケイパーとワインの酸味が後口を引き締め、すっきりした余韻でフィニッシュしていること。必要に応じてレモン皮などの追加も可。

🟦 レシピ 4:昆布椎茸出汁 + クミンギー + ディル

🎯 香味設計の目的

「日本的な出汁の深みと、中東系スパイスの温かみ、ディルの清涼感を1皿で成立させる“異文化交差型”香味構成」

🔍 構成要素と香味理論

■ 昆布椎茸出汁(和の旨味・土台層)

●昆布:グルタミン酸によるまろやかで透明感ある旨味

●干し椎茸:グアニル酸+香り成分(レナチオンなど)で香ばしさと奥行き

●旨味の相乗効果により、脂の少ないアイゴに重層的なコクを付加

📌 設計ポイント

・60〜70℃で20〜30分煮出し→濁らずクリアに

・椎茸は香り重視なら薄切り/濃厚にするなら戻し汁のみ利用も可

■ クミン+ギー(温香とスパイス感の軸)

●クミン(主にクミナール成分)は、土っぽく温かみのある香りで、和の出汁と補完関係にある

●ギー(澄ましバター):ナッツ香・ミルキーなコクで香味の“厚み”を演出

●これをテンパリング(弱火で香りを抽出)し、オイル層として導入することで、香りの拡張性と浸透力が同時に実現

📌 設計ポイント

・ギー10g+クミン小さじ1/2を弱火でテンパリング(色変化前に火を止める)

・魚に塗布するほか、仕上げに追加して2層構成も効果的

■ ディル(清涼感と香味リセット)

●葉の部分に含まれるカリボン、α-ピネン等の成分が、ハーブ特有の“湿った青草香”を持つ

●クミンの土香をリセットし、椎茸出汁の重厚さを和らげる“爽香フィニッシュ”の役割を担う

●刻んで振りかける or 生のまま添える両方に対応可能

📌 設計ポイント

・加熱しすぎると香りが飛ぶため、仕上げ直前 or 蒸し完了後の添え香として活用

🛠 調理構成と工程案(2人分)

1.出汁準備

昆布10g+干し椎茸2枚を300mlの水に浸し、60分水出し。60〜70℃で15分ほど温め、透明な出汁を抽出。

2.香味オイルの準備

ギー大さじ1にクミン小さじ1/2を加え、弱火でテンパリング。色が出る直前で火を止め、香味油として冷ましておく。

3.魚の準備

アイゴ切り身に軽く塩を振り、出汁を含んだ旨味層に備える。希望により白ワイン or 柑橘少量で下処理しても◎。

4.蒸し構成

クッキングシート上に魚を置き、出汁を50ml注ぎ、香味油を表面にまんべんなく塗布。

5.蒸し加熱

蒸し器で80℃程度、約15〜18分加熱。火が入りすぎないよう注意。

6.仕上げ

蒸し上がり後、刻みディル(またはフレッシュな葉)を散らし、清涼感を付与。

🌿 応用・バリエーション提案

このレシピは、和のベースである「昆布+干し椎茸」の出汁を基盤に、温かみのあるクミン香を含む澄ましバター(ギー)をかけ合わせ、最後にディルの爽やかで柔らかい香草香を重ねる構成です。以下の応用例により、地域性や季節性を広げることができます。

■ 応用 1:出汁素材の変更で“深みの厚み”を調整

●干し椎茸の代わりに煮干しを加えると、魚介系のミネラル感を前面に出すことができ、より出汁のコクが強くなります。

●夏場など軽快さを求める場合は、干し椎茸の量を減らし、昆布単体に柚子果皮を加えて「清涼系和風スパイス蒸し」に仕立てるのも一案です。

■ 応用 2:香味オイルのアレンジ

●クミン+ギーの代わりに、フェヌグリーク+バターの組み合わせに変えると、甘香と焦がし香が加わり、より優しい印象の仕上がりになります。

●ギーが苦手な方にはオリーブオイルでの代用も可能。スパイスの香りを保ちながらヘルシー志向に調整できます。

■ 応用 3:ディルの代替ハーブ提案

●春〜初夏はディルの代わりに「チャービル」や「イタリアンパセリ」を使えば、清涼感を保ちながら青さを抑えた香味に。

●秋〜冬には「タイム」や「ローズマリー」などを用いて、温かみのある香味設計に移行させられます。

📋 香味評価チェックポイント

1. 【出汁の透明感と旨味の奥行き】

●出汁が濁っていないか、昆布と椎茸のうま味がしっかりと感じられ、魚の風味を邪魔せず支えているかを確認します。

●出汁の深みがクミンの温香と交わり、味の“柱”として成立しているかが重要です。

2. 【クミンギーの香りの温かみと油質のバランス】

●ギーに移したクミンの香ばしさが、蒸気や焼き香とともに立ち上がっているか。

●ギーが重たくなりすぎておらず、オイルとして“まとい感”を持っているかどうかも評価します。

3. 【ディルの清涼感と余韻の繊細さ】

●フィニッシュに加えたディルが、出汁やスパイスの香味をきれいに整えているか。

●ディルの草っぽさが突出しすぎていないか、香味全体にやさしいリズムをもたらしているかを見ます。

4. 【香味全体の階層と一体感】

●「出汁の土台 → スパイスの温香 → ハーブの抜け感」という香味の流れが、明瞭に感じられるか。

●一つの素材の香りが突出していないか、全体として調和のとれた多層構造が完成しているかがポイントです。

5. 【再現性と応用性】

●出汁、スパイス、ハーブのそれぞれが独立しても成立し、他レシピへの応用が可能な汎用性を備えているか。

●特に「出汁×スパイス」の骨組みが強ければ、ハーブを変えるだけで季節対応メニューに展開可能です。

🟦 レシピ5:魚介出汁 + ヨーグルトオイル + レモン皮

🎯 香味設計の目的

「魚介の旨味をストレートに活かしつつ、ヨーグルトの乳感と酸味で軽やかさを重ねた一皿。レモン皮で爽快な後味を演出し、明快かつ深みのある魚料理を構築します。」

🔍 構成要素と香味理論

■ 魚介出汁(旨味ベース層)

●干しエビ・アジの煮干しなどを60〜70℃でゆっくり抽出し、魚の旨味であるイノシン酸を素材に重ねる。

●この温度帯で出汁を取り、えぐみを抑えたクリアな味わいが特徴です。

●魚 → 魚の出汁という“旨味のリフレイン構造”を作ることで、味の厚みと統一感を与えます。

📌 設計補足:煮干しの頭や内臓を除去し、クリアな味わいを維持することで、後層の香味を引き立てる効果あり。

■ ヨーグルトオイル(乳化香味層)

●ヨーグルトとオリーブオイルを乳化させたソースであり、酸味+まろやかさを同時に提供。

●蒸気により穏やかに温められたヨーグルト成分が、魚肉に染み込むように香味と酸味を浸透させます。

●乳化された油分は香味の“保持力”が高く、冷めても香りがしっかり残る仕様に。

📌 設計補足:酸と油のバランス比率は、ヨーグルト1:オイル2が香味のまとまりに理想的。

■ レモン皮(香りのクリア層)

●レモンの皮には、リモネンなどの揮発性精油成分が豊富に含まれ、後味でふわっと香りが立つ。

●蒸し上がり直後の丁寧な仕上げトッピングが、口中に爽快な余韻を残します。

●同時に、魚介出汁で強まる魚の香味を“酸味と香りでリセット”し、嫌なクセを感じさせない。

📌 設計補足:皮は極薄に削り、油分と一緒に軽くオイルが香るように仕上げると◎。

🛠 調理構成と工程案(2人分)

1.魚介出汁の作成

アジ・煮干し等の魚介素材を300mlの水に60分浸漬。60〜70℃で10〜15分加熱し、澱みを取り除きながら澄んだ出汁を抽出。

2.ヨーグルトオイルの準備

無糖ヨーグルト大さじ2にEXVオリーブオイル大さじ4を加え、均一に乳化するまで混ぜ合わせる。

3.魚の下處理と乗せ込み

アイゴ切り身(骨なしまたは骨付き)を軽く塩振り、魚介出汁30mlとヨーグルトオイル層を魚の上に塗布。

4.蒸し調理

75〜85℃のスチーム環境で15分ほど加熱。ヨーグルトオイルが浮かび上がりながら中まで浸透。

5.仕上げ

蒸し終わりに皿へ移し、レモン皮を極細に削って香りを付与。オプションで食用花やチャイブをプラス。

🌿 応用・バリエーション

このレシピは、魚介系の出汁に乳酸発酵由来のまろやかさを持つヨーグルトオイルを合わせ、さらにレモンの皮で爽やかな後味を加える構成です。磯香のあるアイゴに対し、酸・乳・柑橘という多層の香味構造で包み込む手法を取っています。

■ 応用1:出汁の素材変更による香味軸の移行

●煮干しやアサリ出汁に切り替えることで、ヨーグルトの乳酸香とミネラル感が相乗し、和洋折衷のボーダレスなスープ調理として発展できます。

●貝系の出汁を加えると、乳と海の香味が重なり、地中海風の余韻が強まります。

■ 応用2:ヨーグルトオイルのアレンジ

●無糖ヨーグルトとオリーブオイルを1:1で混ぜたものにスパイス(クミン、フェヌグリークなど)を加えて香味オイルとして仕立てれば、よりエスニック感を強めた蒸し煮に展開可能です。

●ギー+ヨーグルトに変えるとコクとナッティ感が加わり、冬場向きの重厚な仕立てにも応用できます。

■ 応用3:レモン皮の代替と香りの演出法

●レモン皮の代わりに「すだち」や「シークヮーサー」など、和柑橘系を用いると、乳製品の持つヨーグルトの酸味とより繊細な調和が可能になります。

●皮だけでなく「果汁+皮」を一緒に仕上げに加えると、香りの立ち上がりと舌への刺激が同時に演出され、香味に立体感が出ます。

📋 香味評価指標

1. 【魚介出汁の旨味と透明度】

●魚介ベース(アサリ、煮干しなど)の出汁が、魚の持つ磯香とどのように調和しているか。

●煮込みや蒸し過程で濁らず、旨味を引き出しつつも雑味が出ていないかが評価のポイントです。

2. 【ヨーグルトオイルの香味安定性と乳酸バランス】

●乳製品特有の発酵香や酸味が、魚の持つ香りとぶつからず、まろやかさと丸みを演出しているか。

●油分が重く感じられず、素材全体にまんべんなく香味を運んでいるかが重要です。

3. 【レモン皮の揮発性香気と仕上げの切れ味】

●レモン皮が魚介×乳酸の香味レイヤーに“フレッシュな切れ味”を加え、後味に爽やかさを残しているか。

●香りが飛ばずに最後までしっかり感じられるような加熱・添え方がなされているかが確認ポイントです。

4. 【香味の全体構造とメリハリ】

●魚介の塩味、乳酸のコク、柑橘の酸味がバランスよく三層構成されているか。

●それぞれが独立せず、滑らかに一体化して“和製スパイスシチュー”のような味わいとして完成しているかを重視します。

5. 【テクスチャーと香りの一体感】

●魚の身がヨーグルトオイルに包まれてしっとりしているか、ソースや出汁と一体化したテクスチャーに仕上がっているか。

●香りが食感や温度と連動しており、噛んだ瞬間に立ち上がる芳香性があるかが評価対象です。

🟦 レシピ 6:昆布+レモン汁下味+オリーブハーブ油

🎯 香味設計の目的

「グルタミン酸の旨味・柑橘の引き締め・ハーブの余韻」という三重構造で、アイゴ本来の風味を軽やかに際立たせるレシピ構成。

🔍 構成要素と香味理論

■ 昆布(旨味・基盤層)

●グルタミン酸を豊富に含む昆布は、出汁だけでなく“下味素材”としての利用も有効。

●魚の下に敷いて蒸すことで、蒸気によって優しい旨味が魚へと浸透。

●同時に、身崩れ防止と香味移行の緩衝材としても機能。

📌 設計補足:柔らかく戻した昆布(20〜30分水出し)を敷き材として利用。香味素材として二次利用も可能。

■ レモン汁(下味の酸香層)

●アイゴ特有の藻系の磯香を和らげるために、レモン汁を塗布して下味を形成。

●酸の力で魚の筋繊維が引き締まり、加熱後の崩れを防止し、弾力ある食感へ導く。

●香りの方向性を“さっぱり”“明るい”方へ調律。

📌 設計補足:加熱前に塗布しすぎるとタンパク質の過収縮が起きるため、5分程度の短時間マリネで十分。

■ オリーブハーブ油(香味フィニッシュ層)

●EXVオリーブオイルにタイム・ローズマリー・オレガノなどのハーブを浸漬し、香りを移した“インフューズドオイル”を使用。

●油のまろやかさが酸味と旨味の接着剤となり、蒸気とともにハーブ香を魚全体にまんべんなく届ける。

●蒸し後にも香味が残ることで、食べ進めるごとに風味が変化する“香味のグラデーション”を実現。

📌 設計補足:乾燥ハーブ使用時は温オイルに数分浸けるだけで十分香りが移る。フレッシュの場合は1〜2日冷蔵でも可。

🛠 調理構成と工程(2人分)

1.下準備

〇アイゴ切り身(骨付きorなし)に塩少々を軽く振り、レモン汁小さじ1/2を全体に塗布して5分置く。

〇クッキングシート上に戻した昆布を敷き、その上に魚を乗せる。

2.オイルの準備

〇EXVオリーブオイル大さじ2に、タイム・ローズマリー各少々を加えて弱火で温め、香りを抽出(香味油)。

3.蒸し構成

〇魚に香味油を塗布し、昆布の上で包み蒸しに構成。

〇75〜80℃のスチームで15分加熱。

4.仕上げ

〇蒸し上がり後に再度少量のオイルを追いかけ、レモン皮少々をおろして香味フィニッシュ。

🌿 応用・バリエーション

このレシピは、アイゴの身質に対して「淡くて繊細な香味層」を作ることを狙ったシンプルかつ洗練された構成です。昆布による出汁要素、レモン汁による下味の酸味、オリーブオイルに浸したハーブの香りという3層設計で、魚の持ち味をやわらかく引き出します。

■ 応用1:ハーブの組み替えによる季節対応

●春~初夏には、ディル・イタリアンパセリなどの軽やかな香りのハーブを使うことで、清涼感ある仕上がりに。

●秋~冬は、タイム・ローズマリー・セージなど重厚で温かみのあるハーブを使えば、香味に落ち着きと深みが出ます。

■ 応用2:オイルの変更による食感・香味コントロール

●オリーブオイルをギー(澄ましバター)やアボカドオイルに変更することで、コクやナッツ香を加えて個性ある味わいへ変化可能です。

●ピュアタイプのオリーブオイルを使うと香味は控えめに、EXV(エキストラヴァージン)を使うと香りの立ち上がりが強くなります。

■ 応用3:柑橘の変化による香り調整

●レモンの代わりにすだち・かぼす・ゆず果汁を用いることで、和の要素を強めたバリエーションに発展。

●柑橘果汁に果皮を加えることで、トップノートの香りがさらに豊かになります。

📋 香味評価チェック項目

1. 【昆布下味による旨味補強効果】

●昆布のうま味がアイゴの淡白な身に対してしっかり浸透しているか。

●過剰な塩分なしで、素材の輪郭を整える旨味ベースとして機能しているか。

2. 【レモン汁の酸味による香味立ち上がり】

●レモンの酸味が魚の磯香をやわらげ、爽やかな香味の出発点を演出しているか。

●酸味が尖りすぎず、全体の風味に一体感を与えているかが判断基準。

3. 【オリーブハーブ油の香味と油質のバランス】

●ハーブの香りがオイルにしっかり移っており、魚身に均等に香味が広がっているか。

●油が重たく感じず、全体を“包む”構造として穏やかに機能しているかどうか。

4. 【香味全体の一体感と階層感】

●「旨味→酸味→ハーブ香」という香味のレイヤー構成が自然に連続して感じられるか。

●各香味要素が突出しすぎず、統一感ある味わいになっているか。

5. 【仕上がりの清涼感と食後の余韻】

●柑橘とハーブの効果で後味がさっぱりしており、アイゴの後味が雑味なく整っているか。

●食後にオイルの余韻が心地よく残り、再度食べたくなるような印象を持たせているか。

🟦 レシピ 7:塩麹下味 + 椎茸出汁 + タイムオイル

🎯 香味設計の目的

「発酵と旨味の下地に、茸の深いコクを加え、タイムオイルで香りの奥行きを添える、調和と重層性のバランスを実現する設計構造です。」

🔍 構成要素と香味理論

■ 塩麹下味(発酵層)

●麹の酵素によって繊維が柔らかくなり、旨味の導入が容易になる。

●発酵香が磯香を包み込み、奥行きのある味わいを構成。

●軽い塩味と発酵による調和が、次の香味層に繋がる「基礎ソース」を作ります。

📌 設計補足:塩麹は水分保持と旨味導入に優れ、魚中心メニューの下準備に最適です。

■ 干し椎茸出汁(旨味・コク層)

●椎茸に含まれるグアニル酸が肉厚な旨味を与える。

●和風のすっきりした旨味が、発酵のコクと親和しつつもバランスを保ちます。

●出汁の色合いが出ますが、クリアに仕上げることで見た目にも上品な印象になります。

📌 設計補足:戻し汁を使用すれば、浸漬時間を短縮しつつも香味の濃度を確保できます。

■ タイムインフューズドオイル(香味フィニッシュ層)

●EXVオリーブオイルに乾燥タイムを浸け、温めて風味抽出した香味油。

●蒸気とともに穏やかに香りが立ち上がり、旨味と調和しながら後味を整えます。

●オイルは旨味成分を閉じ込め、口内での香りの持続性を支えます。

📌 設計補足:オイルは蒸し後に追いかけても良く、タイムの清涼感が鮮明に立ち上がります。

🛠 調理構成と工程(2人分)

1.下味準備

アイゴ切り身に塩麹大さじ1/2を薄く塗布し、常温で15分置く。

2.出汁準備

干し椎茸2枚(戻し汁使用)を水250mlに入れ、60℃で20分加熱 → 澄んだ出汁を抽出。

3.オイル準備

EXVオリーブオイル大さじ1と乾燥タイム小さじ1/2を弱火で温め、香りを移す。

4.蒸し構成

耐熱シート上に魚を置き、下側に椎茸出汁を30ml注ぎ、さらにタイムオイルを塗布。

5.蒸し加熱

75〜85℃の蒸し器で約15分。身のしっとり具合と香りの溶け込みを確認。

6.仕上げ

蒸し上がったら皿に移し、仕上げに追いタイムオイルを小さじ1回しかける。

🌿 応用・バリエーション提案

●下味の発酵種:塩麹を白味噌スラリーに置き換えれば甘めの香味。

●香味油の差し替え:タイム → ローズマリー or フェヌグリークで風味を変化。

●出汁の追加要素:昆布を加えることで旨味の多層性を強化。

📋 香味評価チェック項目

このレシピは、塩麹による下味で魚の繊維と風味を整え、干し椎茸出汁の重厚な旨味でベースを支え、タイムの持つ深く温かみのあるハーブ香で香味の立体感をつくる構成です。以下の5つの評価軸で仕上がりを確認します。

1. 【塩麹の下味による柔らかさとコクの付加】

●評価内容: 塩麹がアイゴの身質に適切に作用し、タンパク質分解によるしっとりした食感を生んでいるか。また、麹由来の甘味・塩味・発酵香が、魚の臭みを和らげ、味の下層構造をつくれているか。

●確認ポイント: 塩味が強すぎないこと/風味が穏やかに全体に染み込んでいること/火入れ後に身がふっくらしているか。

2. 【干し椎茸出汁の旨味の骨格形成】

●評価内容: グアニル酸を含む干し椎茸出汁が、他の素材とバランス良く溶け合い、出汁全体に“奥行きのあるうま味”を提供できているか。

●確認ポイント: 出汁が濁っておらずクリアであること/椎茸の香りが主張しすぎず、アイゴと麹の風味と自然に溶け合っているか。

3. 【タイムオイルの香りとバランス】

●評価内容: タイムを加熱抽出したオイルが、香りの支柱として香味全体に立体感を与えているか。ハーブの香りが穏やかに全体に広がり、和の要素とも調和しているか。

●確認ポイント: 香りが刺々しくなく、やさしく香っているか/オイルの質(酸化・過熱臭など)が劣化していないか。

4. 【香味全体の重なり方と段階構成】

●評価内容: 下味(塩麹)→ 出汁(椎茸)→ フィニッシュ(ハーブオイル)という三段階の香味が、順を追って感じられる構造になっているか。

●確認ポイント: すべての素材が香味レイヤーとして分離せず、統一感あるまとまりを感じるか。特に、オイルが全体をつなぐ“仕上げ役”として機能しているか。

5. 【後味・香りの余韻・印象度】

●評価内容: 最後に感じられる香りがどのような性格を持ち、食後の印象や記憶性に影響しているかを評価。

●確認ポイント: ハーブ香が心地よく残り、椎茸の旨味や塩麹のやわらかさと調和して余韻に奥行きを与えているか。重すぎず、後味が引きすぎないバランスが保たれているか。

🟦 レシピ 8:白ワイン水出し出汁 + ギー + フェヌグリーク

🎯 香味設計の目的

「白ワインの爽やかな果実香を出汁として活かし、ギーのコクとフェヌグリークの甘香で奥行きを持たせる“洋エキゾチック+地中海感”を構築する設計構成です。」

🔍 構成要素と香味理論

■ 白ワイン水出し出汁(酸味と果実香の基盤)

●白ワインと水を1:1で水出し、30~60分浸漬し、ワインの揮発香や酸味を柔らかに抽出。

●蒸気中でその酸香がほんのり立ち上がり、上品で軽やかなベース旨味となる。

●お酒のアルコールは98℃以上で蒸発するため、蒸し時には残らず、味の調和材として機能。

📌 設計補足:辛口の白ワイン(シャルドネ、ソーヴィニョン・ブランなど)が、魚との相性に優れます。

■ ギー(ナッティで温かい油層)

●バターから水分とたんぱく質を取り除いた澄ましバター(ギー)は、ナッツ風味とコクを持ちつつ高温でも香りが飛びにくい油。

●蒸し中に香味成分を魚に閉じ込めると同時に、口当たりの良いまろやかさを加える。

●ギー大さじ1を塗布することで、香りと旨味の両立が可能。

📌 設計補足:ギーにローズマリーやスパイスを数時間浸せば、香味オイルとしてさらに活用できます。

■ フェヌグリーク(甘香&苦旨のスパイス層)

●フェヌグリークにはメグナカルボニルやビタミン様成分が含まれ、独特のカラメル系甘香とほんのり苦味。

●蒸し揚げの香味として芳香を添えると同時に、脂の少ない魚にコクと複雑味を重ねることができる。

●小さじ1/2程度の控えめな使用がポイント。

📌 設計補足:焦がさない加熱を意識し、オイルに香りを移すことでバランスの良い風味付けが可能。

🛠 調理構成と工程(2人分)

1.出汁の準備

白ワイン100ml+水100mlを混ぜ、昆布10gを30分水出し。その後、70℃程度で数分温めて香りを引き出す。

2.ギー準備

ギー大さじ1を湯煎で溶かし、フェヌグリーク小さじ1/2を加えて弱火で1分香りを移し、冷ます。

3.下処理

アイゴ切り身に軽い塩を振り出汁を数滴塗り、キッチンペーパーで水分をオフ。

4.蒸し構成

耐熱シートに魚を置き、出汁30mlを渡し塗る。ギー+フェヌグリークオイルを全体に満遍なく塗布。

5.蒸し加熱

80℃のスチームで15分。魚の中心までじんわり火を通し、オイル層で香りを封じ込め。

6.仕上げ

皿に盛り、余白にギーを小さじ1回し掛け。仕上げにフェヌグリークを軽く振ると香りが引き立ちます。

🌿 応用・バリエーション

●ハーブ追加:ローズマリー、タイムをオイルに浸すことで草香を追加。

●柑橘応用:レモン皮を仕上げとして散らすことで後味に清涼感を加える。

●出汁の差し替え:水出し→水出し+昆布や椎茸出汁に拡張し、旨味層を増やす。

📋 香味評価チェック項目

このレシピは、果実系の軽やかな酸味を持つ白ワイン出汁をベースに、ナッティな香りのギー、そして甘香とほのかな苦味を併せ持つフェヌグリークを使って、繊細かつ重層的な香味を設計するものです。以下、構成要素に分けて評価ポイントを解説します。

1. 【白ワイン出汁の香味構造とベースの透明感】

●評価対象: 水出しによって丁寧に抽出された白ワインの風味が、過度なアルコール感を出さずに料理全体を引き締める“骨格”になっているか。

●確認ポイント:

・ワイン特有の果実香が他素材とぶつからず、香味全体に「明るい酸味」と「すっきりした後味」を提供しているか

・白濁しておらず、加熱しても澄んだ香味が保たれているか

2. 【ギーの口当たりとナッティ感の支柱性】

●評価対象: 澄ましバターであるギーの持つナッツ様の温香が、香味全体に厚みと温かみを与え、構成を支えているか。

●確認ポイント:

・香りが重くなりすぎず、フェヌグリークや白ワインと共鳴しているか

・油分の質が保たれ、酸化や焦げ臭がないか

・舌の上で滑らかに広がり、魚の身にしっかりまとっているか

3. 【フェヌグリークの香味貢献とバランス】

●評価対象: フェヌグリーク特有の甘さと苦さが、「磯香」と「オイル香」の間を橋渡しする中間香として機能しているか。

●確認ポイント:

・香りが立ち上がりすぎて主張しすぎていないか

・ナッツ様香とワイン系酸味との相乗性があるか

・味全体に落ち着いた香りの厚みを加えているか

4. 【香味全体の構造性とレイヤーの調和】

●評価対象: 各素材が「ベース→ミドル→トップノート」として段階的に香味を重ねており、香りの移り変わりと残り香のバランスが整っているか。

●確認ポイント:

・白ワインの爽やかさ → ギーの丸み → フェヌグリークの深み、という流れが自然に感じられるか

・どの要素も突出せず、香味が“ひとつの輪郭”としてまとまっているか

5. 【アイゴの素材感との適合度】

●評価対象: アイゴの持つ草っぽさ・磯香と、この香味構造の要素が補完し合い、クセが“個性”として引き出されているか。

●確認ポイント:

・磯香が完全に消えていないか(活かされているか)

・フェヌグリークやワイン酸味が、磯っぽさを包み込みながらも自然に演出できているか

・オイルと酸味のバランスで、アイゴの柔らかな身質に香りがしみ込んでいるか

🟦 レシピ 9:昆布出汁 + スパイスオイル + 食用花

🎯 香味設計の目的

「香味の構造に加え、視覚・嗅覚にも訴える『香りと美の融合』を体現。見た目でのインパクトと味わいの透明感を同時に実現する創作蒸しレシピです。」

🔍 構成要素と香味理論

■ 昆布出汁(クリア旨味層)

●透明度と旨味の調和を重視し、温度制御(水出しor 60℃低温抽出)によって雑味を排除。

●魚身にじんわりと染み込む繊細な旨味は「香味の背景」として存在感を発揮。

📌設計補足:昆布の品種に応じて香りトーンが微妙に変わるので、使用時にテイスティングが望ましい。

■ スパイスオイル(香味媒体層)

●オリーブオイルにカレーリーフやクミン、レモングラスなどのスパイス・ハーブを弱火で抽出。

●蒸しの際に内部に香りをじんわり届けると同時に、食用花の香りを植物的にリンクさせる媒体となる。

📌設計補足:辛さや苦味が強いスパイスは避け、香りがフラワーと調和する素材を選びます。

■ 食用花(ビジュアル&香りのポイント層)

●ペタル(花びら)は香りの軽やかなアクセントとして、香りの余韻と美しさを両立する役割がある。

●使用例:マリーゴールド、ビオラ、エディブルバタフライピーなど。色と香り、テクスチャーで皿に表現を加える。

📌設計補足:食用花は無農薬保証のものを使用し、収穫時に香りが強いものを選ぶことで風味に深みを与えられます。

🛠 調理構成と工程(2人分)

1.昆布出汁の準備

昆布10gを300mlの水に30〜60分浸し、60℃以下で加温して旨味をすっきり抽出。

2.スパイスオイルの準備

オリーブオイル大さじ1にタイムorカレーリーフを入れ、弱火で香りを移して冷ます。

3.魚のセット

アイゴ切り身をクッキングペーパーに乗せ、昆布出汁30mlを注ぎ、スパイスオイルを表面にまんべんなく塗布。

4.蒸し加熱

75〜80℃のスチームで15分加熱。蒸気で香味が馴染みます。

5.仕上げ

蒸し終わった皿に移し、食用花をバランスよく散らし、最後にスパイスオイルを軽く追い掛け。

🌿 応用・バリエーション

●香り素材の代替:カモミールやラベンダーで柔らかな花香を出す

●色彩演出:バタフライピー+白ワイン出汁で青系ビジュアル演出

●ビジネス展開:高級惣菜やインスタ映えメニューなどで差別化可能

📋 香味・ビジュアル評価ポイント

このレシピは、「視覚と香りの共演」をコンセプトに設計された五感に訴える一皿です。香味設計の柱である昆布出汁をベースに、スパイスオイルで中香を構築し、食用花によって華やかさと香りの“立ち上がり”を演出します。以下、香味とビジュアルの観点から評価ポイントを整理します。

1. 【出汁の透明度と香味の基盤形成】

●評価項目: 昆布出汁はこのレシピの“香味の下層”として機能します。旨味の基盤がクリアで、出汁そのものが穏やかに香りを支えているかを評価します。

●チェックポイント:

・出汁が濁らず、雑味なく澄んでいるか

・魚の香りを引き立てるグルタミン酸の効果が感じられるか

・香りが控えめでも、舌の上で“味の土台”として認識できるか

2. 【スパイスオイルの芳香性と統合性】

●評価項目: スパイス(例:クミン、マスタードシード、カレーリーフなど)をオイルで引き出し、中層の香りとして食材に密着させます。

●チェックポイント:

・スパイスの香りがオイルにしっかり移っているか

・魚の身にオイルが均等に絡み、香味が一体となって広がっているか

・油っぽくなりすぎず、香りが温かみを持っているか

3. 【食用花の香りと彩りの効果】

●評価項目: 食用花は単なる装飾ではなく、「香りのトップノート」として最初の印象を担う存在です。その視覚的・嗅覚的効果が的確に作用しているかを確認します。

●チェックポイント:

・花の種類が料理と調和しており、違和感なく香味とつながっているか

・香りの種類(例:ラベンダー、ナスタチウム、マリーゴールドなど)が、出汁・オイルと共鳴しているか

・色の配置がランダムではなく、全体の構成を視覚的に支えているか

4. 【香味の立ち上がり〜余韻の構造性】

●評価項目: 一口目で食用花の香り、続いてスパイスの温香、そして出汁のうま味がじんわりと広がるという、「香りのストーリー」が自然に感じられるか。

●チェックポイント:

・香りが段階的に立ち上がり、重ならずに展開されているか

・余韻において花やスパイスの名残が優しく感じられ、出汁の存在が最後まで味の背景を支えているか

5. 【全体のビジュアル印象と感性評価】

●評価項目: このレシピは「香りと見た目の連動」が鍵となります。視覚から期待を引き出し、香りで満足させる流れが構築できているかを総合的に評価します。

●チェックポイント:

・色のバランスが華やかだが派手すぎない(過剰な飾り感がない)

・盛り付けが“香りの流れ”を導くように配置されているか

・皿全体の印象が「自然の香味」「花と海の出会い」を体現しているか

🟦 レシピ10:鶏ガラ出汁 + マスタードギー + ディル

🎯 香味設計の目的

「鶏ガラ由来の深い旨味を旨味の土台にし、粒マスタード香とギーのコクでエッジをつけ、ディルで爽やかに整える“出汁と香りの三重奏”を構築する蒸し魚レシピです。」

🔍 構成要素と香味理論

■ 鶏ガラ出汁(旨味・コク基盤層)

●鶏ガラにはイノシン酸やコラーゲンが豊富に含まれ、旨味と口当たりのふくらみが得られる。

●低温(70~80℃)で長時間抽出することで、鶏臭さを抑えつつ透明感ある出汁を得られる。

●魚の淡白さを補い、香味の舞台を整えるベースとして機能。

📌 設計補足:鶏ガラはあらかじめ湯通しして下処理し、雑味を除いた後に再煮出しするとクリアな旨味が得やすい。

■ マスタードギー(香味・コク層)

●ギーに粒マスタードを加えることで、辛香と酸味が同時に油脂層に溶け込み、「香味のエッジ」と「まろやかなコク」を同時に導入。

●発酵性のマスタード酵母由来の微香は、魚の磯香とも相性が良く、香味の重層化を可能にする。

●蒸し調理前後に塗布することで、香りの立ち上がりと余韻を段階的に操作可能。

📌 設計補足:ギーは約5g、粒マスタードは小さじ1/2〜1目安がバランスが良い。

■ ディル(トーンリフレッシュ層)

●ディルの爽やかな「湿った草香」は、魚と鶏ガラの重厚感を後味でほどよくリセット。

●香りが強すぎず、しかし味に奥行きを与える引き算的な構成が可能。

●蒸し後に追い香として振りかけることで、香りの“階調変化”を演出。

📌 設計補足:乾燥ディルでも良いが、フレッシュを仕上げ5秒前に振ると香味の鮮度が格段に上がります。

🛠 調理構成と工程(2人分)

1.鶏ガラ出汁の準備

下処理した鶏ガラ200gを水500mlで70〜80℃、30分抽出 → 澄んだ旨味液をこす。

2.マスタードギーの準備

ギー大さじ1に粒マスタード小さじ1/2〜1を混ぜ、湯煎で乳化。冷まして使用。

3.魚の下処理

アイゴ切り身に塩少々を振り出汁を数滴馴染ませ、ペーパーで軽く拭く。

4.蒸し構成

耐熱シート上に魚を置き、鶏ガラ出汁30mlを注ぎ、マスタードギーを塗る。

5.蒸し加熱

75〜85℃の蒸し器で15〜18分加熱。ギーが香りを閉じ込めつつ、出汁が味に広がる。

6.仕上げ

皿に盛った後、フレッシュディルをふんだんに散らし、清涼感と色合いをプラス。

🌿 応用・バリエーション

このレシピは、「肉系のコクとスパイスの香り、ハーブの清涼感」をバランスよく設計した、魚料理の“厚み”を補強する構成です。脂の少ないアイゴに対し、鶏の動物性旨味とスパイス油、そしてディルの爽快な香味で調和を図ります。

■ 応用1:出汁ベースの変更で味の重心を調整

●鶏ガラを干し貝柱+昆布に変更すると、動物系のコクを保ちつつ、より海寄りで洗練された印象に仕上がります。

●冬場などに温かみを強めたい場合は、鶏ガラ出汁を**白湯系(乳白濁)**に寄せることで、よりスープ仕立てとして濃厚な存在感を持たせられます。

■ 応用2:ギー香のバリエーション

●マスタードシードの代わりにフェヌグリークやターメリックを加えると、より甘香・ほろ苦のニュアンスが加わり、印象が変化します。

●ギーをバターに差し替えて、焦がしバター(ブールノワゼット)にしても、ナッツ系の香味がディルとの相性を高めます。

■ 応用3:ハーブの調整と追加

●ディルの代わりにイタリアンパセリ、セルフィーユ、ミントなどを用いれば、香味の方向性をよりヨーロピアンまたはエスニックに寄せることが可能です。

●さらに香りを強めたい場合は、フレッシュディルと乾燥ディルを併用して香味の“立体感”を強化する方法も有効です。

📋 香味評価チェック項目

1. 【鶏ガラ出汁の旨味構造と魚との相性】

●評価内容: 鶏由来の脂とゼラチン質がアイゴの淡白さを支え、全体の“コクの土台”を形成しているか。

●確認ポイント: 出汁が濁らず旨味が抽出できているか/魚の磯香とぶつからず共鳴しているか

2. 【マスタードシードの香りと油のまとい感】

●評価内容: マスタードシードの“弾け香”とギーのナッティな油香が、香味の中核として主張しすぎず、魚と調和しているか。

●確認ポイント: 香りが立ちすぎていないか/ギーが舌に“丸く”残り、全体を包み込んでいるか

3. 【ディルの香味と清涼感のバランス】

●評価内容: ディルの青香・涼香が油と動物系の旨味をうまく中和し、口内でリセット的に機能しているか。

●確認ポイント: 香りが飛ばずに仕上げで残っているか/全体の“香りの閉じ方”が心地よく仕上がっているか

4. 【香味全体の階層性と構成バランス】

●評価内容: 「動物系旨味(鶏ガラ)→香ばしさ(ギー+マスタード)→爽香(ディル)」という香味の流れが、食べ進めるごとに自然に感じられるか。

●確認ポイント: 各香味レイヤーが独立せず、連動して立体的な味構造を形成しているか

5. 【香味設計の再現性と応用性】

●評価内容: 素材の分量や温度管理で味がぶれにくく、他魚種やスープ料理へも展開できるかどうか。

●確認ポイント: 出汁と香味油のバランスが定式化しやすく、調理スタッフ間でも共有しやすい構成か

🟥 焼き系(10点)

🟥焼き系①:ギー + クミンスパイス + パクチー

🎯 香味設計の目的

「温かみと焦がし香を活かした“中東風香味”を取り入れ、焼き調理によってアイゴの磯香を香ばしく昇華させる構成」です。

🔍 構成要素と香味理論

■ ギー(香ばしさとコクの基盤)

●ギーは高温調理に強く、ナッツのような焦がし香(メイラード反応)を発しやすい。

●表面にしっかりと塗布することで、焼き色とともに香味の「厚み」を形成。

●肉質が淡泊なアイゴに、こってりとしたあと口の重層感を提供。

📌 設計補足:焦げやすい魚皮には薄塗りを意識し、身の表面は“香味層”の構成材として活用。

■ パクチー(出し香と清涼フィニッシュ)

●パクチーのトンビアンホールやアルデヒドは、焼き後の香りとして爽やかに広がる効果がある。

●生または仕上げに散らすことで、油による重さを中和しながら香りの余韻をつくる。

●エスニック感を高めつつ、日本の焼魚文化にも馴染む方向性。

📌 設計補足:パクチーの根元に近い茎の部分(香りが強い)は微塵にして、葉は仕上げトッピングに使うと香味効果が満たされやすい。

🛠 調理構成と工程案(2人分)

1.下処理・下味

〇アイゴ切り身(皮付き)があれば軽く塩を振り、10分置いてキッチンペーパーで表面の水分を拭き取る。

〇ギー大さじ1を全体に塗りつける。

2.クミン香味の構成

〇クミンパウダー小さじ1/2(またはホール小さじ1/4)を魚の表面にまぶす。

〇ギーとクミンがバインドすることで、焦げ香とスパイス香が融合。

3.焼き調理

〇中火〜やや強火で180°C前後を目安に、皮面から2〜3分焼く。

〇裏返してもう片面も同様に焼き、焼きすぎないように注意。

4.仕上げ

〇焼き上がり直後に微塵パクチー(葉と柔らかい茎)を全体に散らす。

〇お好みでギーまたはレモン汁を軽くひと回ししても◎。

🌿 応用・バリエーション提案

●クミンを差し替え:フェヌグリークで甘香を追加、マスタードシードで辛味刻み追加

●オイル変化:ギー→ごま油で中華風風味、またはピーナッツオイルで南米風アレンジ

●ハーブ追加:パクチーに加えチャイブやタイムを散らしてハーブレイヤーを厚くする

📋 香味評価チェック項目

このレシピは、焼き調理によってアイゴの表面を香ばしく仕上げながら、スパイスオイルの深みとフレッシュハーブの抜け感で香味を立体化させる構成です。以下に、香味評価のための具体的な確認項目を5つに分けて整理します。

1. 【ギーのコクと焼き香の広がり】

●評価内容: 澄ましバターであるギーのナッツ様のコクが、焼き調理によって香ばしく変化し、アイゴの表面に香味の“厚み”を与えているかどうか。

●確認ポイント:

・ギーの油分が焦げずに表面にしっかりと回っているか

・クミンや魚の香りと共鳴して焼き香が立っているか

・食感に「カリッとした膜感」が生まれているか

2. 【クミンスパイスの香味支柱としての存在感】

●評価内容: クミンの持つ土っぽさとスモーキーさが、焼き調理の熱で香ばしさに変換され、アイゴの磯香と融合しているか。

●確認ポイント:

・スパイスの香りが焦げすぎずに調理中に安定して立っているか

・クミンの香りが主張しすぎず、魚の香味と自然に重なっているか

3. 【パクチーの後味での“抜け”と清涼感】

●評価内容: 最後に散らすパクチーのフレッシュなグリーン香が、焼きとスパイスの香味の“重み”を中和し、後味を軽やかに整えているか。

●確認ポイント:

・パクチーが熱で萎びすぎず香りを保っているか

・後口に草っぽさではなく“爽快感”が残る仕上がりになっているか

4. 【香味の階層構成(油→スパイス→ハーブ)の展開性】

●評価内容: 焼き工程を通して、「ギーによる油脂感→スパイスの香ばしさ→パクチーの清涼感」という香味の三層構造が段階的に伝わるかを評価します。

●確認ポイント:

・それぞれの香味要素が独立せず、香りの“重なり”として一体感があるか

・口に含んだ瞬間から後味まで香味が“変化”を感じられるか

5. 【焼き調理特有の“表面香味”と身質の対比構造】

●評価内容: 外側の焼き香と香味油の強さに対して、内側の身がしっとりと仕上がっており、食感と香りのコントラストが心地よく成立しているか。

●確認ポイント:

・表面が香ばしく焼けていて、油の膜で香味が密閉されているか

・中は崩れず、アイゴの水分と旨味が保持されているか

・“外:香ばしい/内:柔らかい”という印象が明確に感じられるか

🟥 焼き系②:塩麹 + スモークマスタード + ケイパー皮

🎯 香味設計の目的

「発酵香と燻香の融合による深みと、ケイパー皮の酸塩アクセントを組み合わせて、アイゴに“複雑さと軽やかさ”を同時にもたらすバランス設計」です。

🔍 構成要素と香味理論

■ 塩麹(発酵と保水層)

●麹の酵素により魚身のタンパク質が分解されて旨味が導入され、同時に水分を保持しやすくなる。

●軽やかな発酵香と柔らかい食感が、「燻り香+酸味」との調和を下支えします。

●下味段階から複層的な味の奏でを開始する役割。

📌 設計補足:塩麹は薄めに塗布(小さじ1弱)し、5~10分の短時間マリネで過度な発酵風味を避けつつも効果的に活用します。

■ スモークマスタード(燻香+スパイス層)

●スモーク香を付けたマスタード(スモーク・ディジョンタイプなど)は、燻製特有の香ばしさとマスタードの辛味・酸味が融合。

●熱が入ることでマスタードの香味が立ち、魚の磯香や塩麹由来の旨味に“複層的な深み”を加えます。

●ギーやオリーブオイル等と併用することで、焼き香とも相互作用し、芳醇で香味の厚い仕上がりを担います。

📌 設計補足:魚に塗る際はスモークマスタードを薄く伸ばし、香りを均一にまとうようにします。

■ ケイパー皮(塩酸コントラスト層)

●ケイパーの皮には皮の外側にエッジの効いた塩酸と微かにフルーティな香味があり、全体の重さを“シャープに切る”アクセントとなります。

●焼き上がり直後に散らすことで、味の輪郭を引き締める“後味の切れ”を演出。

●燻香と発酵香の濃厚さを食べ飽きさせない仕上げとして最適です。

📌 設計補足:ケイパー皮は1~2枚を細く刻んで振りかけ、彩りと塩アクセントを演出。

🛠 調理構成と工程(2人前)

1.下処理・下味

〇アイゴ切り身に薄く塩麹を塗布し、5~10分置いて馴染ませる。キッチンペーパーで表面の水分を軽く拭き取っておく。

2.香味層の構築

〇スモークマスタード小さじ1/2を塩麹の上に薄く塗り広げ、香りの均一性を保つ。

3.焼き調理

〇中火(180〜200℃)で魚の両面を2〜3分ずつじっくり焼く。焼きすぎでマスタードの香りが飛ばないよう注意。

4.仕上げ

〇焼き上がり直後にケイパー皮(1枚分程度)を細かく刻んで散らし、最後にオリーブオイル小さじ1を回しかける。

🌿 応用・バリエーション提案

このレシピは、発酵・燻香・酸味という三つの軸で構成された、非常に複雑かつ印象的な焼き魚アプローチです。アイゴの繊細でクセのある身質に、塩麹の柔らかさ、スモークマスタードの香ばしさ、ケイパーの酸味を段階的に重ねることで、香味の立体感を最大化します。

■ 応用1:発酵要素の入れ替え

●塩麹の代わりに味噌+みりんや酒粕+塩を使えば、発酵香のタイプが変化し、より和寄り、または熟成系の風味になります。

■ 応用2:スモークマスタードの香り調整

●スモーク香が強すぎる場合は、普通の粒マスタード+燻製塩に変更して香りをコントロールできます。

●逆に香りを強調したいときは、ピート系スモーク塩を少量加えることで“深み”のある燻香表現が可能です。

■ 応用3:ケイパーの使い方を変える

●ケイパーの酢漬けをそのまま使うより、みじん切りにして油と混ぜて塗ると、表面で香りと酸味が均一に広がります。

●また、ケイパーと柑橘皮の混合で、酸味と香りに“緑の抜け感”を追加できます。

📋 香味評価チェック項目

1. 【塩麹による下味の効果と身質変化】

●評価内容: 塩麹がアイゴの筋繊維に作用して、身がしっとり仕上がり、火入れ時の乾燥・裂けを防げているか。

●確認ポイント:

・焼き後も魚の内部がパサつかず、やわらかさを保っているか

・甘味と塩味のバランスが穏やかで、スモーク香と衝突しないか

2. 【スモークマスタードの香味支柱としての機能】

●評価内容: スモークマスタードの苦味・焦げ香・辛味・酸味が焼き調理によってうまく統合され、中心的な香味レイヤーになっているか。

●確認ポイント:

・焼成時に香ばしいスモーク香が立っているか

・粒の食感と風味が魚の表面でアクセントになっているか

・塩麹とマスタードが互いに香味補完しているか

3. 【ケイパー皮の酸味と香りのフィニッシュ効果】

●評価内容: ケイパーの酸味・塩気・発酵香が、焼き魚の後口に“刺激と明るさ”を与え、香味全体の締めとして機能しているか。

●確認ポイント:

・香りが過剰に立たず、全体に軽やかさを加えているか

・魚の風味を邪魔せず、磯香の余韻を引き締めているか

4. 【焼き調理による香味変化の段階性】

●評価内容: 「塩麹の甘塩香 → スモークマスタードの焼き香 → ケイパーの酸香」と、香味が段階的に感じられ、食べ進めるうちに味覚体験が変化していくか。

●確認ポイント:

・各香味が順を追って現れ、重なり合いながらも明確に分かれているか

・特定の香味が突出して“香り疲れ”を起こさないか

5. 【全体のバランスと印象の一体感】

●評価内容: 発酵・スモーク・酸味という強い要素がそれぞれ主張しながらも、統一された印象の香味構造として成立しているか。

●確認ポイント:

・風味がバラバラにならず、“ひと皿の料理”としてまとまっているか

・スパイス魚料理としての独自性と再現性が高いか

🟥 焼き系③:ターメリック塗布焼 + 白味噌チップ

🎯 香味設計の目的

「ターメリックの温かみある色香と、白味噌チップによる甘く香ばしい旨味アクセントで、アイゴに“東西融合のコクと風味”を付加する設計構造です。」

🔍 各香味パーツの役割と理論

■ ターメリック(色とほのかな苦味層)

●ターメリックのクルクミンが持つ温かみと土っぽい苦味は、魚の淡白さを温度感ある色合いと香味で補強します。

●魅せる“黄金色”は見た目にも効果的で、焼き上がりのビジュアルに強い印象を与えます。

●加熱で苦味成分が飛ぶため、焦げすぎず、カリッと焼くことで香りと色を保持。

📌 設計補足:ターメリックは粉をオリーブ油やギーに溶かしてコーティングすると、焦げ防止と香味定着に効果的。

■ 白味噌チップ(旨味と甘香のクランチ層)

●白味噌をオーブンで薄く焼いてチップ状にすると、甘味と香ばしさ、発酵旨味が口当たりのアクセントとなります。

●パリッとした食感とカリカリの食感の差が、魚の柔らかさに対する“対比”を生み出します。

●焼き色と一緒に香りが立ち、旨味の重層感を加えるアプローチです。

📌 設計補足:チップは事前に作っておくと、焼きたての仕上げに“オン”するだけで簡易に高級感が出ます。

🛠 調理構成と調理プロセス(2人分)

1.下処理

アイゴ切り身に軽く塩を振り水分を拭き取る。

2.ターメリックオイルの準備

オリーブオイル大さじ1(またはギー)にターメリック粉小さじ1/2〜1を溶かし、均一にコーティングする。

3.焼き工程

フライパンに薄く油を敷き、中火で温めた上に魚を置く。皮面から焼き、ターメリックコートが焼き香と黄金色を形成。片面3分ずつが目安。

4.白味噌チップの準備

白味噌大さじ1をオーブンシートに薄く延ばし、160℃で8〜10分焼いてパリッとさせ、冷めてから割る。

5.仕上げ

焼き上がった魚に白味噌チップを散らし、最後にオイル少しを垂らして艶を出す。

🌿 バリエーションとアレンジ案

このレシピは、「苦味・旨味・焼き香」を三層で重ねる設計です。ターメリックの土っぽい香味と白味噌の発酵甘味、それに焼成による香ばしさを合わせ、クセのある魚(アイゴ)の風味を補完しながら引き立てます。

■ アレンジ案 1:ターメリックの塗り込み法を変える

●ヨーグルト+ターメリック+レモン果汁を合わせてマリネ液にすると、酸による身の引き締めと香味の浸透がより繊細に。

●ギー+ターメリックで表面を焼くと、香ばしい脂とスパイスの香味が一体化して豊かな焼き上がりになる。

■ アレンジ案 2:白味噌の形状や使用タイミングを調整

●白味噌はソース状で焼き後に塗るほか、**オーブンで乾燥焼きした“味噌チップ”**として散らすことも可能。

●塩味と甘味のバランスを変えたい場合は、白味噌にみりんやゆず果汁を加えてカスタムするのが効果的。

■ アレンジ案 3:香りの仕上げに清涼素材を加える

●最後にゆず皮、山椒、紫蘇の花などを軽く散らすことで、発酵とスパイスの重厚さを軽やかに締める。

●洋風に寄せるなら、ミントやセルフィーユでグリーンの香りを加えるのも良い。

📋 香味評価チェックポイント

1. 【ターメリックの香味と苦味の扱い】

●評価内容: ターメリック特有の香味とほのかな苦味が、加熱によって香ばしさに変わり、魚のクセを補完しているか。

●チェック項目:

・ターメリックが焦げて苦くなっていないか

・魚の香味とのバランスが自然か

・味の主張が強すぎず、調和しているか

2. 【焼き調理による香ばしさの形成】

●評価内容: 魚表面がカリッと香ばしく焼け、香味素材が“焼き香”として昇華されているかどうか。

●チェック項目:

・火加減が適切で、外は香ばしく中はふっくらしているか

・焦げによる雑味がないか

3. 【白味噌の甘味と発酵香の融合】

●評価内容: 白味噌の甘くやさしい発酵香が、焼き香とスパイスの中間層として香味の“安定感”を与えているか。

●チェック項目:

・味噌が味の全体を和らげているか

・味が浮かず、魚にしっかりまとっているか

4. 【香味全体の一体感と順序性】

●評価内容: 「香ばしさ→甘味→旨味→余韻」のように、口内で香味が順序よく展開し、違和感のない構成となっているか。

●チェック項目:

・食べ始めと後味で香りの変化が楽しめるか

・口内に雑味やえぐみが残っていないか

5. 【ハーブや清涼要素の効果(使用時)】

●評価内容: 後口の“清涼感”が香味全体をまとめる役割を果たし、重たい印象を残さないよう調整されているか。

●チェック項目:

・グリーン素材が料理のバランスに貢献しているか

・香りの幕引きが爽やかで、記憶に残る構成か

🟥 焼き系④:ギー + ごま油ミックス + すりごま

🎯 香味設計の目的

「ギーのナッツ香とごま油の芳ばしさを掛け合わせ、すりごまで香味を重く締めた“和洋融合の香ばしコク”ある焼き構成です。」

🔍 構成要素と香味理論

■ ギー(高温対応ナッツ香)

●ギーは高温でも香りが飛びにくく、バター由来のナッツ香とまろやかなコクを魚に定着させるのに最適。

●焼き中はメイラード反応により香ばしい色と香りを加えながら、脂が馴染みやすい。

📌 設計補足:皮目優先に塗布することで、焼き香の「厚み」と「食感の密度」を引き出せます。

■ ごま油(和の芳ばしさの柱)

●ごま油にはリグナン(セサミン等)や芳香性タンパク質変化物が含まれ、焙煎香がしっかりと特徴となる。

●ギーに混ぜることで、洋と和の香味を融合させたエッジの効いた香りの土台を形成。

📌 設計補足:ギー:ごま油の比率は1:1程度でバランスを取り、片方が強すぎないコク深い香味に。

■ すりごま(香味テクスチャー層)

●すりごまは食感と香りの両方で香味のアクセントと余韻を形成。

●表面に薄く振ることで、焼き上がり後も香ばしさが続く“香味の残香”を演出。

📌 設計補足:白ごまでも良いが、黒すりごまを加えると概観と香りに豊かさが加わります。

🛠 調理構成と工程(2人分)

1.下処理

〇アイゴ切り身に軽く塩を揉み込んでキッチンペーパーで水分を拭き取る。

2.オイルミックス準備

〇小鍋でギー大さじ1とごま油大さじ1を合わせ、弱火で軽く温めて乳化させる。

3.香味層構築

〇ギーごま油ミックスを魚の片面にたっぷり塗布。

4.焼き

〇中火で180℃程度、30秒油慣らし後、皮面から2〜3分焼いて香ばしさを出す。

〇反転してさらに1〜2分焼き、火入れを整える。

5.焼き上がり直後の仕上げ

〇熱いうちにすりごま(白or黒)大さじ1/2を振りかけ、オイルと絡めるように回す。

6.盛り付けと追加香味

〇皿に移し、仕上げにごま油を少し回しかけて艶と香りを補強。

🌿 バリエーションとアレンジ案

このレシピは、ナッツ香と香ばしさの調和を追求する焼き魚の香味設計です。ギーの丸みとごま油の風味を混合し、仕上げにすりごまを加えて、香味のコクと食感の両立を狙います。

■ アレンジ案 1:オイルの比率調整

●ギー多めにしてバター系のクリーミーな風味を強めつつ、ごま油は風味補助として少量使用。洋風焼き魚仕立てに向きます。

●ごま油多めにするとアジアン寄りの香味となり、焼き魚に軽いスモーキーさと胡麻の風味が活きた仕上がりになります。

■ アレンジ案 2:すりごまの加工変化

●すりごまを黒ごまに切り替えると香りに深みが出て、見た目も黒胡麻のアクセントが利きます。

●さらに白ごま+乾煎りごまを混ぜると、香ばしさと歯ごたえに幅が出て、高級感が演出されます。

■ アレンジ案 3:香味追加で個性演出

●仕上げに一味唐辛子や山椒パウダーを少量振ることで、辛味としびれのアクセントがつき、味に引き締まりが生まれます。

●また、青ネギや小口ねぎ、揚げにんにくチップをトッピングすると、さっぱり感と食感のコントラストを加えることができます。

📋 香味評価チェック項目

1. 【ギーとごま油の調和した香りバランス】

●評価内容: ギーとごま油が混ざり合い、「ナッツ感×香味の厚み」が香味の中核として機能しているか。

●確認ポイント:

・どちらの油も香りが分離せず、重なって一体感のある風味になっているか

・魚身との相性を崩さず、お互いの油感が協調しているか

2. 【すりごまの香ばしさと食感作用】

●評価内容: すりごまによる“香ばしさ”と“舌触りのアクセント”が、焼き魚に高級感を与えているか。

●確認ポイント:

・すりごまの香りが焦げておらず、清潔でナッティな香味か

・舌触りがしっとりとしつつ、豊かなコクが続くか

3. 【全体の香味階層と食後感】

●評価内容: 「油脂のまろやかさ→ごま油の香ばしさ→すりごまの余韻」という流れが、滑らかに食べ進められる構成になっているか。

●確認ポイント:

・食後にギーと胡麻の香りがバランスよく残り、決して重たくないか

・脂臭さではなく“満足感ある後味”が感じられるか

4. 【焼き調理との相性と火入れ精度】

●評価内容: ギーとごま油が焦げずに香味を閉じ込め、焼き魚の表面が芳ばしくカリッと香る状態になっているか。

●確認ポイント:

・油の加熱が適切で、焼き香と油膜がバランスよく共存しているか

・中はしっとりと残っていて、身崩れがないか

5. 【応用性と再現性】

●評価内容: この香味設計が家庭や店舗で再現しやすく、他魚種やメニュー展開への展開性があるか。

●確認ポイント:

・ギーとごま油の比率や火加減指示が定式化できているか

・すりごまトッピングなどの量やタイミングが均一化しやすいか

🟥 焼き系⑤:オリーブオイルベース + タイム + ローズマリー

🎯 香味設計の目的

「地中海香とハーブの清潔感を活かして、アイゴの磯香を穏やかに転調。軽やかさとハーブの余韻を重層的に与える、爽やかで上品な焼き魚スタイルです。」

🔍 各香味パーツの役割と理論

■ エクストラバージンオリーブオイル(清涼の土台)

●生で使える良質なオリーブオイルは、フルーティで軽やかなコクとともに火加減により香りが少し立ち上がるため、魚とハーブの香味をやさしくつなげます。

●高温過ぎず、中火でじんわり温めて香味を立てる調理が理想です。

📌 設計補足:オイルは皮目にも塗布し、香ばしく焦げすぎず香りをまとわせるバランスを大切にします。

■ タイム(ミドルハーブ香)

●タイムは揮発性があり、焼き香としてほどよく香りが立つミドルノートを持つため、焼き中からフィニッシュまで通して活躍します。

●ハーブの清涼感が、魚の淡白さと相まって軽快な香りの柱を形成。

📌 設計補足:乾燥でも良いが、フレッシュの小枝ごと使うとより香りが深まり、皿の演出にもなります。

■ ローズマリー(高層ハーバル&針葉樹香)

●ローズマリーは、カンファー(樟脳)系の強い香りを持ち、焼き香として明快に存在感を示します。

●焼き火力で香りが飛びにくく、香味の余韻を最後まで保つアクセント役になります。

📌 設計補足:焼き中に枝ごと置き、仕上げにも枝葉をそっと乗せることで、視覚・香りの奥行きが増します。

🛠 調理構成と工程(2人前)

1.下処理

アイゴの切り身に軽く塩を振り、キッチンペーパーで余分な水分を拭き取る。

2.香味オイル準備

オリーブオイル大さじ1を用意し、タイムとローズマリー各数枝を漬け込んだ香味オイルを作る(常温または弱火で数分温めでも可)。

3.香味層構築

魚に香味オイルを全体に馴染ませ、皮目と身面にタイム・ローズマリーを軽く押し当てて塗布。

4.焼き工程

中火(180℃程度)のフライパンまたはグリルで皮面をまず2〜3分じっくり焼く。ハーブの香りがオイルと共に立ち上がる。

裏返してもう片面をさらに1〜2分加熱。ハーブは焦がさないように最後まで目視する。

5.仕上げ

皿に盛り、焼きハーブの枝を添える。必要に応じてオイルを軽く回しかけ、艶と香りをプラス。

🌿 バリエーションとアレンジ案

このレシピは、地中海風のハーブ香を活かした焼き魚のベーシック設計です。オリーブオイルを主体に、タイムとローズマリーの香りで魚身を包み込み、焼くことでハーブの香りが一層引き立ちます。

■ アレンジ案 1:オイルの種類変更

●エキストラヴァージンオリーブオイルをバージンオリーブオイルに切り替えると、ハーブの香りが引き立ちつつも口当たりが軽くなります。

●グレープシードオイル+オリーブオイルのミックスにすれば、よりクリスプな焼き色を狙いやすくなります。

■ アレンジ案 2:ハーブの使い分け

●タイムの代わりにマジョラム、オレガノを使うと香味がよりまろやかに。

●ローズマリーはフレッシュな小枝ごと、または乾燥を強調したもので、香りの強度や風合いを自在にコントロールできます。

■ アレンジ案 3:香り付け方法の工夫

●下味としてオイルにレモン果皮のエッセンスやすりおろしニンニクを混ぜ込むことで、香りの深みと風味の広がりが増します。

●最後にフレッシュハーブ油をかけて仕上げるか、焼きながらハーブごと魚に押し付ける「ハーブプレスグリル」にすると、香りがより肉厚に残ります。

📋 香味評価チェック項目

1. 【オリーブオイルの質感と香りのベース性】

●評価内容: オリーブオイルが魚に均一に回り、ハーブ香のブースターとして機能しているかどうか。

●確認ポイント:

・油がさらっとしていて重くないか

・魚の表面にうっすらと艶が出て、香味がしっかり乗っているか

2. 【タイムの清涼感と香りの構造】

●評価内容: タイムのさわやかなハーバルノートが前面に出すぎず、海風を想起させながらも地中海風のクリアな香味を支えているか。

●確認ポイント:

・乾燥タイムの芳香が焼きによって開き、香りとして認識できるか

・魚の磯香と自然に重なり、香味が揃っているか

3. 【ローズマリーの香りの強弱と焼き時の統合】

●評価内容: ローズマリーの針葉香が主張しすぎず、オリーブオイルとタイムと調和しているかどうか。

●確認ポイント:

・葉ごとの香りが分離しすぎず、まとまりのある香りになっているか

・焼き過ぎによる苦味が出ていないか

4. 【焼き香とハーブの相乗効果】

●評価内容: 焼き工程によりハーブの香りがオリーブオイルとともに魚表面に香ばしさを帯びているか。

●確認ポイント:

・焼き色が良く付き、ハーブの香りが焼き香に溶け込んでいるか

・焼き色により「香りの深まり」が適度に演出されているか

5. 【後味と食後の余韻】

●評価内容: 食後にハーブの緑の清涼感が残り、後口が軽やかになるかどうか。

●確認ポイント:

・油だけが残らず、フレッシュなハーブ香が余韻として感じられるか

・魚の旨味と調和してまとまりを保っているか

🟥 焼き系⑥:マスタードシード油 + チャイブ + レモン皮

🎯 香味設計の目的

「弾ける辛香(カリッとしたマスタード)とチャイブの清涼草香、レモン皮の爽快感を組み合わせて、アイゴの磯香にエッジ&リセット感を持たせた軽やかな焼き設計です。」

🔍 各香味パーツの役割と理論

■ マスタードシード油(辛香&テクスチャーの主体)

●オイルにマスタードシードを浸し、弱火で暖めると熱が加わって種子内の辛味が立ち上がり、カリッとした食感も生まれます。

●焼き工程でまぶすことで、魚に辛香と香ばしさをまとわせつつ、触感のアクセントを形成。

📌 設計補足:ホール種子の食感と香りのバランスを取るため、5分ほどオイルに浸してから使用すると香りが深まります。

■ チャイブ(シャープな草香)

●チャイブの微妙に辛い草香(アリル化合物)は、焼きによってほんのり香りが立ち、辛香を持つマスタードとの親和性も高い。

●仕上げに散らすことで、香りに立体感と清涼感を与える重要素材。

📌 設計補足:フレッシュチャイブは仕上げ時に使い、火入れするとすぐ香りが飛ぶため最後に振るのがポイント。

■ レモン皮(トップ柑橘香とリセット層)

●レモン皮の皮油(リモネン)は軽やかで心地よく、最後にさっと振れば香りに清涼感と後味キレが生まれます。

●焼き香と辛香の余韻を切るアクセントで、魚の旨味と調和させる役割。

📌 設計補足:仕上げの直前に皮を薄くすりおろし、香りを最大限に活かしましょう。

🛠 調理構成と工程(2人分)

1.オイル香味の準備

小鍋にオリーブ油大さじ1とマスタードシード小さじ1/2を入れ、弱火で2分温めて火を止めて香りを移す。

2.魚の下処理

アイゴ切り身に塩を振り、水気をキッチンペーパーで拭き取る。

3.種子油の塗布

そのまま種子入りオイルを魚の表皮と身面に塗り広げ、焼き香を準備。

4.焼き工程

中火で皮目から約2〜3分焼くと、種子がパチパチと香ばしく弾ける音と香味が立つ。裏面も1〜2分焼いて火入れを整える。

5.仕上げ

皿に移し、刻んだフレッシュチャイブとおろしレモン皮を上から散らし、香味を完成。

🌿 バリエーションとアレンジ案

このレシピは、「粒マスタードの弾け香、清涼ハーブの香り、柑橘の抜け感」を三段階で構成した、軽やかで奥行きある香味デザインです。アイゴのあっさりした身質に適しており、焼き調理でも香り豊かな味わいが生まれます。

■ アレンジ案 1:スパイス油の調整

●マスタードシードの加熱油にフェヌグリークを少量追加することで、香ばしさと甘み・ほろ苦さの香味層が加わり、深い味わいになります。

●和風アレンジでは、マスタードを山椒油+マスタードシードに切り替えると、より和テイストの焼き魚に変化します。

■ アレンジ案 2:ハーブの変化

●チャイブの代わりにイタリアンパセリやセルフィーユを使えば、よりヨーロピアンな香り立ちに。

●パセリとエストラゴンを混ぜて使うと、辛味と甘みのハーモニーが生まれ、白ワインとも相性抜群な仕上がりに。

■ アレンジ案 3:柑橘素材で余韻アレンジ

●レモン皮の替わりにライムやすだちを使えば、それぞれの柑橘の持つ青い香りや爽やかさが、香味に個性を加えられます。

●表面に柑橘ジューズ+皮+香味オイルの混合を仕上げにかけると、香りの層がさらに強調されます。

📋 香味評価チェックポイント

1. 【マスタードシード油の香ばしさと粒感】

●評価内容: 焼き調理中に油に粒マスタードの香りが適切に移り、魚身に“弾ける香りと食感”を与えているか。

●確認ポイント:

・粒が焦げずに香りを維持しているか

・弾ける感と風味のバランスが自然か

2. 【チャイブ(または代替ハーブ)の清涼感】

●評価内容: チャイブ特有の緑香が、焼き香の重さを和らげ、香味全体に軽やかさをもたらしているか。

●確認ポイント:

・焼き後も香りが飛ばずしっかり残っているか

・魚の磯香との間に調和があるか

3. 【レモン皮のトップノート効果】

●評価内容: 柑橘の皮が、焼いた香味全体に“フレッシュな抜け感”を加え、後味をすっきりさせているか。

●確認ポイント:

・香りが立ちすぎず、後味に上品な余韻を残しているか

・柑橘の苦味や青臭さがなくクリーンか

4. 【香味レイヤーの構造性】

●評価内容: 「油→ハーブ→柑橘」という香味階層が、食べ進めるごとに自然に感じられ、バランスよく展開されるかどうか。

●確認ポイント:

・粒マスタードが主張し過ぎず、各層が重なりつつも調和しているか

・口に入れたときに“香りの流れ”が感じられるか

5. 【調理の再現性と応用可能性】

●評価内容: この設計が定量化されており、家庭や業務で再現しやすく、他の白身魚や野菜にも応用可能か。

●確認ポイント:

・油と味付け要素の配分がわかりやすく記録できているか

・レモン系柑橘やハーブ替えの幅が示されており、応用性が高いか

🟥 焼き系⑦:塩昆布下味 + ギー + 黒ごま

🎯 香味設計の目的

「塩昆布の旨味ベースと、ギーのコク、そして黒ごまの香ばしさという“三位一体構造”で、アイゴの淡白さに味わい深さと香りの重層感を与える焼きレシピです。」

🔍 各香味パーツの役割と理論

■ 塩昆布下味(旨味・香味土台)

●ミネラル豊かな塩昆布が発酵由来の「甘じょっぱさ+旨味」を魚身に注入し、下地となる旨味柱を形成。

●軽い磯香の上品コクが生まれ、ほかの香味との調和が取りやすくなります。

●塩味の分布が均一化され、焼き焼け後もふっくらとした食感に寄与。

📌 設計補足:小さじ1/2〜1をまぶし、10〜15分のマリネで馴染ませると効果的。水気が出てきたら拭いてから次工程へ。

■ ギー(コクと香ばしさの層)

●高温加熱に強く、ナッツやキャラメルを思わせる香ばしさが特長。

●塗布することで焼き時に香味の「厚みと余韻」を演出。

●焼きの焦げ感を自然に和らげる脂層としても機能し、魚のパサつきを抑える。

📌 設計補足:ギーは小さじ2程度を全面的に塗布。皮目中心に厚めに塗ると香味が立ちやすく焼き色も美しくなります。

■ 黒ごま(食感・香ばしさアクセント)

●表面に塗布することで、ギーとともに高温焙煎され食感と香りのアクセントに。

●黒ごまは特有の深いロースト感とわずかな苦みを持ち、焼き上がりに香味と色のコントラストを与えます。

●焼き後の余韻に黒ごまの香ばしさが立ち上がり、最後まで味わいが続きます。

📌 設計補足:焼き前に魚に塗布し、焼き中に香りが高まる“追い黒ごま”も効果的。

🛠 調理フロー(2人前)

1.下処理

アイゴ切り身に塩昆布小さじ1/2を均一にまぶし、10分ほどマリネ。その後、表面の水分を軽く拭き取ります。

2.ギー塗布

ギー小さじ2を魚全体にムラなく塗り、旨味層を形成。

3.黒ごま衣

黒ごま小さじ1を手でパラリとかけ、ギーで定着させます。

4.焼き

中火で皮目から2〜3分焼き、香ばしい焼き色と皮のパリッと感を出す。裏返して1〜2分焼き中心まで火を通します。

5.仕上げ

皿に盛り、必要に応じてギーかけ直しと追い黒ごま(軽くひとつまみ)で香味と彩りを強化。

🌿 バリエーションと応用例

このレシピは、和ベースの旨味を焼き香で引き出す構成が特徴です。塩昆布による出汁と塩味、ギーによるコクと焼き香、黒ごまの香ばしさと食感が三位一体となり、アイゴの磯香を美味しく包み込みます。

■ 応用例 1:出汁下味のバリエーション

●塩昆布を高級昆布茶ペーストに替えることで、よりクリアな旨味と塩味に。

●また、塩昆布+ゆず皮を併用すれば、香りに清涼感が加わり、後味が軽やかに整います。

■ 応用例 2:脂の風味調整

●ギーにバターやオリーブオイルを一部混ぜることで、焼き香の変化や口当たりの柔らかさを調整可能。

●ギーに焙煎ごま油少量を加えるとよりコク深い焼き香が生まれ、香味に重厚さが増します。

■ 応用例 3:トッピング強化によるアレンジ

●仕上げに緑茶粉末+黒ごまを混ぜると、和の「旨味×香ばしさ×渋味」の調和が生まれ、異素材風に。

●白ごま+黒ごまのミックスを使えば、視覚的にも異なる見た目と香りの層が拡がります。

📋 香味評価チェック項目

1. 【塩昆布下味の旨味と調和】

●評価内容: 塩昆布の旨味と塩気が、アイゴに均一に染み込み、魚の磯香と自然に融合しているか。

●確認ポイント:

・魚の内側にしっかり塩気と旨味が浸透しているか

・磯臭さではなく“出汁感”として香るか

2. 【ギーの焼き香と風味の厚み】

●評価内容: ギーのナッティなコクが焼き香として上品に立ち、焼き上げた際の香味の軸として機能しているか。

●確認ポイント:

・焦げていない風味の焼き香が全体に行き渡っているか

・身のしっとり感と油の膜感が心地よいバランスで共存しているか

3. 【黒ごまの香ばしさと食感効果】

●評価内容: 焼成後の黒ごまが香ばしく、軽い食感とナッティ香で仕上げに力を加えているか。

●確認ポイント:

・香ばしさが焼き香と共鳴しているか

・食感がアクセントとして機能しているか

4. 【三層の香味構造の展開性】

●評価内容: 「出汁→焼き香→トッピング」の香味層が、順番に重なり、食べ進めるたびに香りが変化する構成になっているか。

●確認ポイント:

・各要素が単に加算されるのではなく、“重なりの中に一体感”があるか

・仕上がりの香りバランスが崩れず、後味も整っているか

5. 【応用力と店舗展開の再現性】

●評価内容: 下味と脂、トッピングの分量が定量化されており、家庭や店舗、他魚種への展開がしやすい構成か。

●確認ポイント:

・塩昆布やギーの使用量が指示に明示され、ぶれにくいか

・黒ごまの振り方や量の基準が分かりやすく記録されているか

🟥 焼き系⑧:ガーリックオイル + 干し椎茸粉 + ゆず皮

🎯 香味設計の目的

「ガーリックの芳醇な香味と干し椎茸の旨味粉、そしてゆず皮の爽快な柑橘香を組み合わせ、“ウッディ旨味+ガーリック香+柑橘爽快”という三層構造でアイゴに厚みと余韻を持つ焼き香味を設計したレシピです。」

🔍 各香味パーツの役割と理論

■ ガーリックオイル(甘香+香味媒体)

●ニンニクをオイルに加熱して香りを移すことで、甘くまろやかなガーリック香と油のコクが備わります。

●焼き中に香りが気持ちよく立ち上がり、調味と風味の軸となる媒体を作ります。

●弱火時間を長めに取ることで、辛味を控えたバランスの良いベースを形成。

■ 干し椎茸粉(ウッディな旨味層)

●干し椎茸にはグアニル酸由来の旨味と深いウッディ香が凝縮されており、粉末化することで魚に直接吸着しやすくなります。

●焼き鍋で加熱することで香りが立ち、焼きと旨味が融合した厚みのある香味を持たせます。

■ ゆず皮(トップで香る柑橘リセット)

●ゆずの皮に含まれるリモネンは爽やかで揮発性が高く、最後に散らすことで香りの“清涼のキレ”を演出します。

●焼きの重さと旨味の余韻に、爽やかさとリフレッシュ感を与えるフィニッシュ香です。

🛠 調理構成と工程(2人分)

1.ガーリックオイルの準備

エクストラバージンオリーブオイル大さじ1に、みじん切りニンニク(小さじ1)を加え、弱火で2〜3分加熱し、火を止めて冷ます。

2.干し椎茸粉の用意

干し椎茸をミルなどで粉砕し、小さじ1程度を準備。

3.アイゴに香味を塗布

魚にガーリックオイルをまんべんなく塗り、干し椎茸粉を軽く振りかけ、旨味層と香味ベースを一体化させる。

4.焼き調理

中火(180℃程度)で皮面から約2〜3分焼き、ゆっくり裏返してさらに1〜2分焼く。折り返し時にフライパンに残ったオイルを回しかけて保湿。

5.仕上げにゆず皮

焼き上がったら魚を皿に移し、すりおろしたゆず皮を軽くまぶして香りのアクセントに。

🌿 バリエーション・応用案

このレシピは、「ニンニクの香ばしさ、椎茸のうま味、そして柑橘の抜け感」を融合させ、焼き魚に和洋中のクロスオーバー要素を持たせた香味設計です。ニンニク油の刺激、干し椎茸粉のコク、ゆず皮の爽やかさが複雑に絡み合い、印象深い仕上がりになります。

■ 応用案 1:ガーリックオイルの香味変化

●にんにくのフレーバーを和寄りにするなら、ニンニクを弱火でじっくり炒って香味油を作ると、焦がしにんにくの香ばしさが加わります。

●中華風にシフトするなら、ニンニク+ごま油ベースに変えることで、風味に深みと厚みが加わります。

■ 応用案 2:干し椎茸粉のうま味強化

●干し椎茸粉をほかの乾物出汁粉末(昆布粉、干し貝柱粉)と混ぜることで、うま味のレイヤーを多層化できます。

●和風に寄せるなら、椎茸粉に少量の抹茶粉や緑茶粉末を混ぜて、香りに和風深みを演出する方法もあります。

■ 応用案 3:ゆず皮の仕上げバリエーション

●ゆず皮の代わりにすだちや柚子胡椒、ライム皮を使うと、香りのクセや清涼感の違いを楽しめます。

●ゆず皮をオリーブオイルやギーに一晩漬けて香り油にすると、香味が全体にしっかり馴染む仕上がりになります。

📋 香味評価チェック項目

1. 【ガーリックオイルの香ばしさと刺激感】

●評価内容: にんにくの香ばしさが焼き調理でほどよく染み出し、魚身に“刺激的な香味コク”を与えているか。

●確認ポイント:

・にんにくが焦げずに香りがしっかり出ているか

・刺激が強すぎず、魚の旨味と調和しているか

2. 【干し椎茸粉によるうま味構築】

●評価内容: 干し椎茸粉のうま味(グアニル酸)が香味全体の深みを支え、焼き香と相乗しているかどうか。

●確認ポイント:

・粉末が均一に付着し、香りが偏っていないか

・魚の磯香と相性良く溶け込んでいるか

3. 【ゆず皮の清涼感と余韻の切れ味】

●評価内容: ゆず皮の香りが後口をリセットし、全体の香味印象を軽やかに締めているか。

●確認ポイント:

・柑橘の青みが香味構造とぶつからず調和しているか

・切れ味のある香りが後味に余韻として残っているか

4. 【香味レイヤーの展開性】

●評価内容: 「ガーリック油→干し椎茸旨味→ゆず皮トップノート」という三重構造が食べ進める中で自然に展開しているか。

●確認ポイント:

・香りの順序性が明確に感じられるか

・調和が乱れず、後味がまとまりよく収束しているか

5. 【調理の安定性と応用度】

●評価内容: 各要素の使用量や火入れ手順が定式化しやすく、家庭・店内・他魚種でも再現性がある設計か。

●確認ポイント:

・にんにく油と椎茸粉の付着度・分量がわかりやすく記録可能か

・ゆず皮の量とタイミングが指示しやすく、バラつきが出にくいか

🟥 焼き系⑨:コリアンダー油 + チリフレーク + ライム皮

🎯 香味設計の目的

「コリアンダー(パクチー)由来の軽やかな柑橘系ハーブ香を主体に、チリフレークで辛味アクセント、ライム皮でフレッシュな酸香の余韻を構築し、エスニックな香りとクリアさを際立たせた“軽快スパイシー焼き魚”を目指します。」

🔍 各香味パーツの役割と理論

■ コリアンダー油(柑橘ハーブ香の土台)

●コリアンダーシードやリーフをオイルに浸し熱を通すことで、明るく清涼感のあるシトラス系ハーブ香がオイルに抽出されます。

●魚の淡白な旨味に馴染みやすく、焼き過程で香味を保つ中核的媒体として機能します。

📌 設計補足:乾燥種子をオイルに浸し60℃でじんわり加熱→パクチーリーフをひとつまみ追加すると、複層的ハーブ香を構築できます。

■ チリフレーク(辛味アクセント層)