胡麻とは?—歴史・健康・魅力を徹底解剖!知られざる秘密と活用法

胡麻とは、世界中で愛される香ばしいスパイス&ハーブのひとつです。古代文明から食文化に深く根付いており、日本でも和え物やごま油として広く利用されています。小さな粒には豊富な栄養素が詰まっており、健康や美容に良いとされるほか、独特の香りと風味が料理に深みを加えます。また、黒胡麻・白胡麻・金胡麻など種類によって味や香りが異なり、使い分けることでさらに料理を楽しめます。本記事では、胡麻の歴史、成分、種類、保存方法、さらにはおすすめレシピまで、胡麻の魅力を余すことなく徹底解説します!

胡麻とはどんなスパイス?—名前の由来から用途まで徹底解説

胡麻とはどんなスパイス?

胡麻とは、料理の風味付けや健康食品として広く利用されるスパイスの一種です。世界各地で古くから栽培され、食文化の中に深く根付いています。特有の香ばしさとナッツのようなコクのある風味を持ち、炒ったりすりつぶすことで味わいが変化するのも特徴です。また、栄養価が非常に高く、セサミンなどの抗酸化成分を豊富に含むことから、美容や健康にも良いとされています。本記事では、胡麻の別名や由来、植物としての特徴、さまざまな用途について詳しく解説していきます。

胡麻の別名とは?

胡麻には地域や文化によってさまざまな呼び名があります。

●英語:Sesame(セサミ)

●中国語:芝麻(チーマー)

●韓国語:참깨(チャムケ)

●インド(ヒンディー語):Til(ティル)

「セサミ(Sesame)」という言葉は、アラビアンナイトの物語『アリババと40人の盗賊』で有名な「開けゴマ!(Open Sesame!)」の由来にもなっています。この言葉は、胡麻のさやが熟すと自然に開く性質から生まれたといわれています。

胡麻の名前の由来

「胡麻(ごま)」という名前は、中国を経由して日本に伝わりました。「胡」とは中国を指し、「麻」は植物を意味する言葉です。つまり、「胡麻」は「中国から伝わった植物」という意味になります。

また、サンスクリット語で「til(ティル)」、アラビア語で「sim-sim(シムシム)」と呼ばれることから、古代インドや中東でも古くから食用や薬用に利用されていたことがわかります。

胡麻の科名と分類

胡麻は、ゴマ科(Pedaliaceae)ゴマ属(Sesamum)に属する植物です。学名はSesamum indicumで、「インド産のゴマ」という意味を持っています。

ゴマ科には約60種が属していますが、食用として栽培されるのはこのSesamum indicum のみです。胡麻は主に熱帯や亜熱帯地域で栽培され、乾燥に強く比較的育てやすい植物とされています。

胡麻の原産地はどこ?

胡麻の原産地については諸説ありますが、有力なのはアフリカ大陸とインドです。特にエチオピア周辺で古くから栽培されていたとされ、インドを経由して中国や中東、ヨーロッパへと広まりました。

胡麻の世界への広がり

●約5000年前:メソポタミアやエジプトで栽培開始

●約3000年前:インド、中国に伝播

●奈良時代(8世紀):日本へ伝来

●16世紀以降:ヨーロッパやアメリカで商業栽培が始まる

現在では、インド、中国、ミャンマー、スーダン、ナイジェリアなどが主要な生産国となっています。

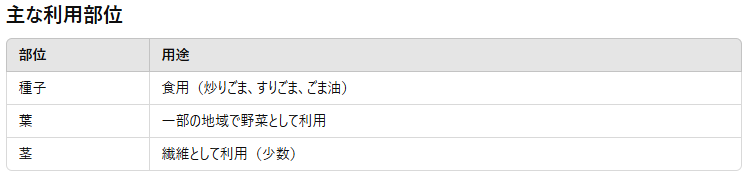

胡麻の利用部位とは?

胡麻は主に「種子」が利用されますが、それ以外の部位も活用されています。

種子は特に栄養価が高く、炒る・すりつぶす・ペースト状にすることで、より風味が引き立ちます。

胡麻の植物としての特徴

胡麻は、暑さや乾燥に強い一年草で、高さ1~2メートルに成長します。

胡麻の成長過程

1.発芽(1~2週間):小さな双葉が出る

2.成長期(1~2ヶ月):茎が伸び、葉が茂る

3.開花(約3ヶ月目):白やピンク色の花が咲く

4.結実(4~5ヶ月):細長いさやの中に種ができる

5.収穫(約5ヶ月後):さやが乾燥して種が取り出せる状態になる

胡麻の特徴とは?

胡麻は小さな種ですが、非常に栄養価が高いのが特徴です。

胡麻の栄養成分(100gあたり)

●脂質:50g(特に不飽和脂肪酸が豊富)

●たんぱく質:20g

●カルシウム:1200mg(牛乳の約10倍)

●鉄分:9.9mg

●食物繊維:8.5g

また、セサミンやセサモールといった抗酸化成分を含み、健康や美容に良いとされています。

胡麻の用途とは?

胡麻は世界中でさまざまな用途に利用されています。

1. 食用としての利用

●炒りごま・すりごま:ご飯やサラダ、和え物に

●ごま油:炒め物やドレッシングに

●ごまペースト:スイーツやソースに

2. 健康食品としての利用

●サプリメント:セサミンを含む健康食品

●漢方・アーユルヴェーダ:滋養強壮や老化防止に

3. 美容・スキンケア

●ごま油:マッサージオイルとして利用

胡麻の味や香りは?—種類ごとの違いと楽しみ方

胡麻の味や香りは?

胡麻の味や香りは、種類や加工方法によって大きく異なります。一般的に、胡麻はナッツのような香ばしさと、ほのかな甘みを持つのが特徴です。炒ることでさらに風味が増し、すりつぶすとコクや甘みが際立ちます。また、黒胡麻・白胡麻・金胡麻などの種類によっても、それぞれ異なる味わいを楽しめます。本記事では、胡麻の種類ごとの風味の違いや、最大限に楽しむためのポイントを詳しく解説します。

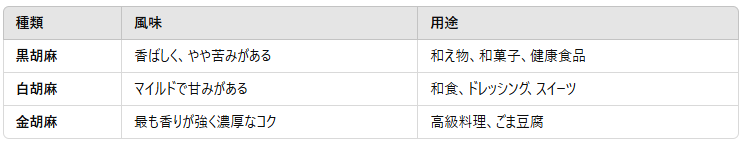

胡麻の種類による味と香りの違い

胡麻には主に黒胡麻・白胡麻・金胡麻の3種類があり、それぞれ味や香りに特徴があります。

1. 黒胡麻の味と香り

●味:香ばしく、やや苦みがある

●香り:強いロースト感が特徴的

●特徴:ポリフェノールが豊富で、健康効果が高い

黒胡麻は、香ばしさとわずかな苦みが特徴で、甘い料理よりも和え物や炒め物などの料理に向いています。また、抗酸化作用のあるポリフェノールを多く含むため、健康や美容を意識する人にも人気があります。

2. 白胡麻の味と香り

●味:マイルドでクリーミー、ほのかな甘み

●香り:優しく上品なナッツの香り

●特徴:最も一般的で、和・洋・中どんな料理にも使いやすい

白胡麻は、最も流通している一般的な種類で、香ばしさとほのかな甘みが特徴です。クセが少なく、和え物やドレッシング、スイーツにも幅広く活用されます。

3. 金胡麻の味と香り

●味:濃厚で深いコクがあり、高級感のある味わい

●香り:最も強い香ばしさと甘みが際立つ

●特徴:希少価値が高く、高級料理に使われることが多い

金胡麻は、白胡麻よりもさらに香りが強く、濃厚なコクがあります。特に炒ることで香ばしさが際立ち、贅沢な風味を楽しむことができます。

生胡麻と炒り胡麻の違い

胡麻の風味は、加工方法によっても変わります。

1. 生胡麻の味と香り

●味:あっさりしており、ほのかに青みのある風味

●香り:ほぼ無臭に近い

生の胡麻は、ほとんど香りがなく、味も控えめです。加熱することで香ばしさが増すため、炒ったりすりつぶしたりして使うのが一般的です。

2. 炒り胡麻の味と香り

●味:甘みとコクが増し、香ばしさが際立つ

●香り:ナッツのような香りが強くなる

炒ることで胡麻の油分が引き出され、甘みとコクが増します。特に、低温でじっくり炒ると風味が豊かになります。

胡麻の味と香りを引き立てる食べ方

胡麻は、すりつぶすことでさらに風味が増します。

1. すり胡麻の味と香り

●油分が引き出され、濃厚な甘みと香りが広がる

●料理に絡みやすく、味がよくなじむ

2. 練り胡麻の味と香り

●ピーナッツバターのような濃厚な風味

●ごま豆腐やタレ、デザートに最適

胡麻の種類は?—黒・白・金の違いと特徴を徹底解説

胡麻の種類は?

胡麻の種類は大きく分けて黒胡麻・白胡麻・金胡麻の3種類があります。それぞれ色や風味、栄養価が異なり、料理によって使い分けることで、より豊かな味わいを楽しむことができます。本記事では、それぞれの特徴や違い、用途について詳しく解説します。

胡麻の主な種類

1. 黒胡麻(くろごま)

黒胡麻は、胡麻の中でも最も香ばしく、やや苦みがあるのが特徴です。皮が硬いため、すりつぶして使うとより食べやすくなり、風味が引き立ちます。

▶ 黒胡麻の特徴

●風味:香ばしさが強く、わずかに苦みがある

●香り:ロースト感が強く、大人向けの味わい

●栄養:ポリフェノールが豊富で抗酸化作用が強い

●用途:和え物、炒め物、黒ごまペースト、和菓子

▶ 黒胡麻が合う料理

●ほうれん草の胡麻和え

●黒ごまプリン

●胡麻豆腐

▶ 黒胡麻の健康効果

黒胡麻には アントシアニン や セサミン が豊富に含まれ、抗酸化作用が強いことで知られています。血流を改善し、老化防止にも役立つとされています。

2. 白胡麻(しろごま)

白胡麻は最も一般的な胡麻で、クセが少なくマイルドな味わいが特徴です。すりつぶすと甘みが増し、料理にコクを与えます。

▶ 白胡麻の特徴

●風味:まろやかでクリーミー、ほのかな甘み

●香り:ナッツのような優しい香り

●栄養:カルシウムや鉄分が豊富

●用途:和え物、ドレッシング、練りごま、スイーツ

▶ 白胡麻が合う料理

●胡麻ドレッシング

●すりごま入り味噌汁

●胡麻団子

▶ 白胡麻の健康効果

白胡麻には 良質な脂質(オレイン酸・リノール酸) が多く含まれ、コレステロール値の改善 や 血管の健康維持 に効果的です。

3. 金胡麻(きんごま)

金胡麻は 最も香りが強く、コクのある高級品種 です。特に炒ることで独特の甘みと豊かな香ばしさが引き立ちます。

▶ 金胡麻の特徴

●風味:濃厚で深いコクがあり、甘みが強い

●香り:炒るとさらに香ばしく、高級感がある

●栄養:リグナン類(抗酸化物質)が豊富

●用途:高級料理、特別な和え物、香りを活かす料理

▶ 金胡麻が合う料理

●金胡麻の胡麻豆腐

●高級和食のトッピング

●胡麻味噌ソース

▶ 金胡麻の健康効果

金胡麻には、白胡麻や黒胡麻以上に リグナン類(セサミン・セサモール) が含まれており、動脈硬化予防や美肌効果 に優れています。

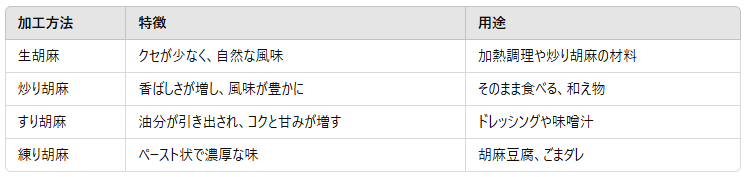

胡麻の加工方法による種類の違い

胡麻は加工方法によっても風味や用途が変わります。

胡麻の歴史は?—5000年の歴史を持つ万能食材のルーツと世界への広がり

胡麻の歴史は?

胡麻の歴史は非常に古く、約5000年前のメソポタミア文明や古代エジプトですでに栽培されていた記録があります。胡麻は食用だけでなく、薬や油としても利用され、古代から貴重な作物として扱われてきました。その後、インドや中国を経て日本にも伝わり、世界中でさまざまな料理や健康食品に活用されています。本記事では、胡麻の起源から各国への広がり、日本での発展について詳しく解説します。

胡麻の起源と最古の記録

胡麻の起源については、アフリカ説とインド説の2つの有力な説があります。

1. アフリカ起源説

●胡麻の原種とされる植物がアフリカ東部(エチオピアやスーダン周辺)で自生していた

●乾燥に強く育てやすいため、古代の農耕民が栽培を始めた

●メソポタミアやエジプトへと伝わり、油として利用されるようになった

2. インド起源説

●サンスクリット語で胡麻は「Til(ティル)」と呼ばれ、古代インドで広く栽培されていた

●アーユルヴェーダ(古代インドの医学)において、胡麻油は健康維持のための重要なオイルとされた

●インドから中国、東南アジアへと伝播した

最古の記録では、メソポタミア文明(約5000年前)で胡麻の栽培が行われていたことが確認されています。シュメール人が胡麻油を製造し、食品や灯りとして使用していたと考えられています。

世界各国への広がり

古代エジプト(約4000年前)

●胡麻の種子や油がミイラの保存や食用に使用されていた

●ピラミッド建設時の労働者の栄養源として胡麻が供給されていた

メソポタミア・ペルシャ(約3500年前)

●「シュメールの石版」に胡麻油の記述が残る

●ペルシャ帝国では王族の食事に胡麻が使われていた

インド(約3000年前)

●アーユルヴェーダ医学で「万能の油」として胡麻油が利用される

●宗教的な儀式や供物にも胡麻が使われるようになった

中国(約2000年前)

●紀元前2世紀の「神農本草経」に胡麻の薬効が記載される

●胡麻油が食用や漢方薬の一部として使用される

ヨーロッパ(約1000年前)

●シルクロードを通じて胡麻が伝わる

●ギリシャ・ローマでは胡麻がパンやソースに使われる

日本への伝来と発展

奈良時代(8世紀)

●胡麻は中国(唐)を経由して日本に伝わったとされる

●当時の貴族や僧侶の間で胡麻油が珍重され、主に精進料理に用いられた

●『日本書紀』や『本草和名』にも胡麻の記述が残っている

平安時代(9〜12世紀)

●胡麻は高級食材とされ、主に貴族の食事に用いられた

●寺院では胡麻を使った精進料理が発展し、ごま豆腐などが作られるようになる

鎌倉・室町時代(12〜16世紀)

●武士の間でも胡麻が広まり、保存食や調味料として重宝される

●胡麻油が灯り用の油としても使用されるようになる

江戸時代(17〜19世紀)

●一般庶民の間でも胡麻の消費が広がる

●和食文化の発展とともに、すりごまや炒りごまが料理に取り入れられる

●胡麻を使った菓子や醤油の原料としても利用される

現代の胡麻の生産と消費

日本の胡麻事情

現在、日本で流通する胡麻の99%以上が輸入品であり、主な輸入先は以下の通りです。

●ミャンマー(約40%)

●中国(約20%)

●インド(約15%)

●ナイジェリア・エチオピアなどアフリカ諸国

国産の胡麻は鹿児島県や宮崎県でわずかに生産されていますが、国内需要のほとんどは輸入に頼っています。

世界の胡麻生産国

胡麻の主要生産国は以下の通りです。

1.インド(世界最大の生産国)

2.中国

3.ミャンマー

4.スーダン

5.ナイジェリア

これらの国々で栽培された胡麻が、世界各地に輸出されています。

胡麻の歴史が示す未来

胡麻は古代から現代まで、人々の食生活に深く根付いてきました。

胡麻のこれからの展望

●健康食品としての人気上昇

→ セサミンやリグナン類の健康効果が注目され、サプリメントとしての需要が拡大

●胡麻オイルの美容・スキンケアへの活用

→ アンチエイジングや保湿効果が期待され、化粧品業界でも活用が進む

●オーガニック胡麻の需要増加

→ 無農薬・自然栽培の胡麻が世界的に人気を集めている

胡麻の保存は?—風味と栄養を長持ちさせる正しい保管方法

胡麻の保存は?

胡麻の保存は、湿気や酸化を防ぐことが重要です。胡麻には油分が多く含まれているため、保存方法を間違えると風味が落ち、酸化して劣化してしまいます。特に、炒りごまやすりごまは酸化しやすいため、保存環境に気をつける必要があります。本記事では、胡麻を長持ちさせるための保存方法やポイントを詳しく解説します。

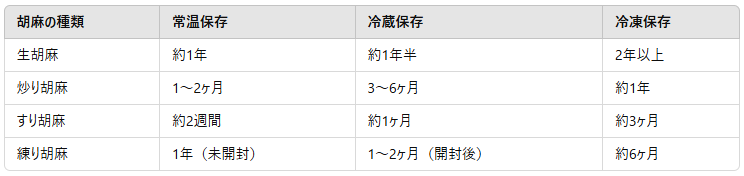

胡麻の種類ごとの適切な保存方法

胡麻は「生胡麻」「炒り胡麻」「すり胡麻」「練り胡麻」など、加工の状態によって保存方法が異なります。

1. 生胡麻の保存方法

生胡麻(加熱処理をしていない胡麻)は、比較的長持ちしますが、湿気や虫害に注意が必要です。

●保存期間:常温で約1年(未開封の場合)

●保存場所:冷暗所(湿気の少ない場所)

●保存方法:密閉容器に入れ、湿気を防ぐ

▶ ポイント

生胡麻は冷蔵庫や冷凍庫で保存するとさらに長持ちします。特に夏場は湿気が多くなるため、冷蔵保存がおすすめです。

2. 炒り胡麻の保存方法

炒り胡麻は香ばしさが増す一方で、酸化しやすいため保存に注意が必要です。

●保存期間:常温で1~2ヶ月、冷蔵庫で3~6ヶ月

●保存場所:直射日光を避け、密閉容器に入れて保存

●保存方法:使用後はしっかりフタを閉める

▶ ポイント

●密封容器に入れ、湿気を防ぐ

●長期間保存する場合は冷蔵庫 に入れると風味を保ちやすい

3. すり胡麻の保存方法

すり胡麻は胡麻の皮が破れ、油分が空気に触れやすくなるため酸化しやすいです。

●保存期間:常温で約2週間、冷蔵庫で1ヶ月

●保存場所:冷蔵庫(できれば冷凍庫)

●保存方法:密閉容器に入れ、できるだけ空気に触れさせない

▶ ポイント

●小分けにして保存すると鮮度を保ちやすい

●すりたての胡麻が一番風味豊かなので、使うたびにすり鉢でするのがおすすめ

4. 練り胡麻(ごまペースト)の保存方法

練り胡麻はペースト状になっており、水分と油分が分離しやすいので注意が必要です。

●保存期間:未開封で半年~1年、開封後は1~2ヶ月

●保存場所:常温(開封後は冷蔵庫)

●保存方法:よくかき混ぜ、密閉容器に入れる

▶ ポイント

●使用する前によく混ぜる(油と固形部分が分離しやすいため)

●カビの発生を防ぐため、清潔なスプーンを使う

胡麻の保存で避けるべきNG行動

1. 湿気の多い場所に置く

胡麻は湿気を吸いやすく、カビや虫の発生の原因になります。特にシンクの近くやコンロ周りなど、水分や熱が発生しやすい場所には置かないようにしましょう。

2. 開封後の袋のまま保存する

開封後の胡麻をそのまま袋に入れておくと酸化が進みやすく、風味が落ちるため、密閉容器に移し替えるのがおすすめです。

3. 長期間常温で放置する

すり胡麻や練り胡麻は、常温で長期間保存すると酸化して風味が悪くなるため、できるだけ早めに使い切りましょう。

胡麻の冷凍保存はできる?

胡麻は冷凍保存が可能です。特に大量に購入した場合や、長期間保存したい場合におすすめです。

胡麻の冷凍保存方法

●炒り胡麻・すり胡麻:密閉容器またはジップ付きの保存袋に入れ、冷凍庫へ

●練り胡麻:小分けにして冷凍し、使う分だけ解凍する

▶ 冷凍した胡麻の使い方

●炒り胡麻やすり胡麻は冷凍庫から取り出してすぐに使える

●練り胡麻は自然解凍して使用する(電子レンジの加熱は風味を損なう可能性あり)

胡麻の魅力は?—小さな粒に詰まった栄養と風味の秘密

胡麻の魅力は?

胡麻の魅力は、その豊かな風味・高い栄養価・健康や美容への効果にあります。古代からスーパーフードとして愛され、料理の味を引き立てるだけでなく、健康維持にも役立つ万能食材です。炒る・すりつぶす・油にするなど加工方法によって風味が変わり、さまざまな料理に活用できます。本記事では、胡麻の魅力を「栄養」「健康・美容」「風味・用途」の観点から詳しく解説します。

1. 胡麻の栄養価の高さ

胡麻は「栄養の宝庫」ともいわれ、さまざまな健康成分を含んでいます。

胡麻に含まれる主な栄養素(100gあたり)

●良質な脂質(50g) → 体に良い不飽和脂肪酸(オレイン酸・リノール酸)を豊富に含む

●たんぱく質(20g) → 筋肉や細胞の修復に必要

●カルシウム(1200mg) → 骨や歯を丈夫にする(牛乳の約10倍!)

●鉄分(9.9mg) → 貧血予防に役立つ

●食物繊維(8.5g) → 腸内環境を整える

このように、胡麻は健康を支える必須栄養素をバランスよく含んでいるのが魅力です。

2. 胡麻の健康・美容効果

胡麻に含まれる「セサミン」は、抗酸化作用が強く、健康や美容に良い成分として注目されています。

① 老化防止・アンチエイジング

●セサミン が活性酸素を抑え、肌や血管の老化を防ぐ

●ビタミンE との相乗効果でシミやシワを予防

② コレステロール値の改善

●オレイン酸・リノール酸 が悪玉コレステロールを減らし、動脈硬化予防に役立つ

③ ダイエットサポート

●食物繊維が腸内環境を整え、便秘を解消

●満腹感が持続しやすく、食べ過ぎを防ぐ

④ ストレス軽減・リラックス効果

●胡麻に含まれるトリプトファンが「幸せホルモン」セロトニンの材料になり、リラックス効果を高める

このように、胡麻は体の内側から健康と美をサポートする食材なのです。

3. 胡麻の風味と用途の広さ

胡麻のもう一つの魅力は、その豊かな風味 と さまざまな用途です。

① 香ばしい風味

胡麻のナッツのような香ばしさは、料理の味を引き立てます。

●炒ると香りが増し、甘みが引き立つ

●すりつぶすとコクが深まり、料理に馴染みやすくなる

② さまざまな料理に活用できる

胡麻は和・洋・中どの料理にも合う万能食材です。

▶ 和食

●胡麻和え、味噌汁、すり胡麻入りご飯

▶ 洋食

●胡麻ドレッシング、胡麻パン、スープ

▶ 中華・韓国料理

●棒棒鶏(バンバンジー)、担々麺、韓国風ナムル

また、スイーツにも使われ、黒ごまプリンや胡麻アイスなども人気があります。

4. 胡麻の種類による違い

胡麻には黒胡麻・白胡麻・金胡麻など種類があり、それぞれ風味が異なります。

それぞれの特性を活かし、料理に合わせて使い分けることで胡麻の魅力を最大限に楽しむ ことができます。

胡麻を使ったレシピ

香ばしい胡麻の風味を活かした簡単レシピをご紹介!炒り胡麻やすり胡麻を使えば、料理のコクと旨味がアップ。和え物やドレッシングなど、毎日の食卓にぴったりの一品を作ってみましょう。

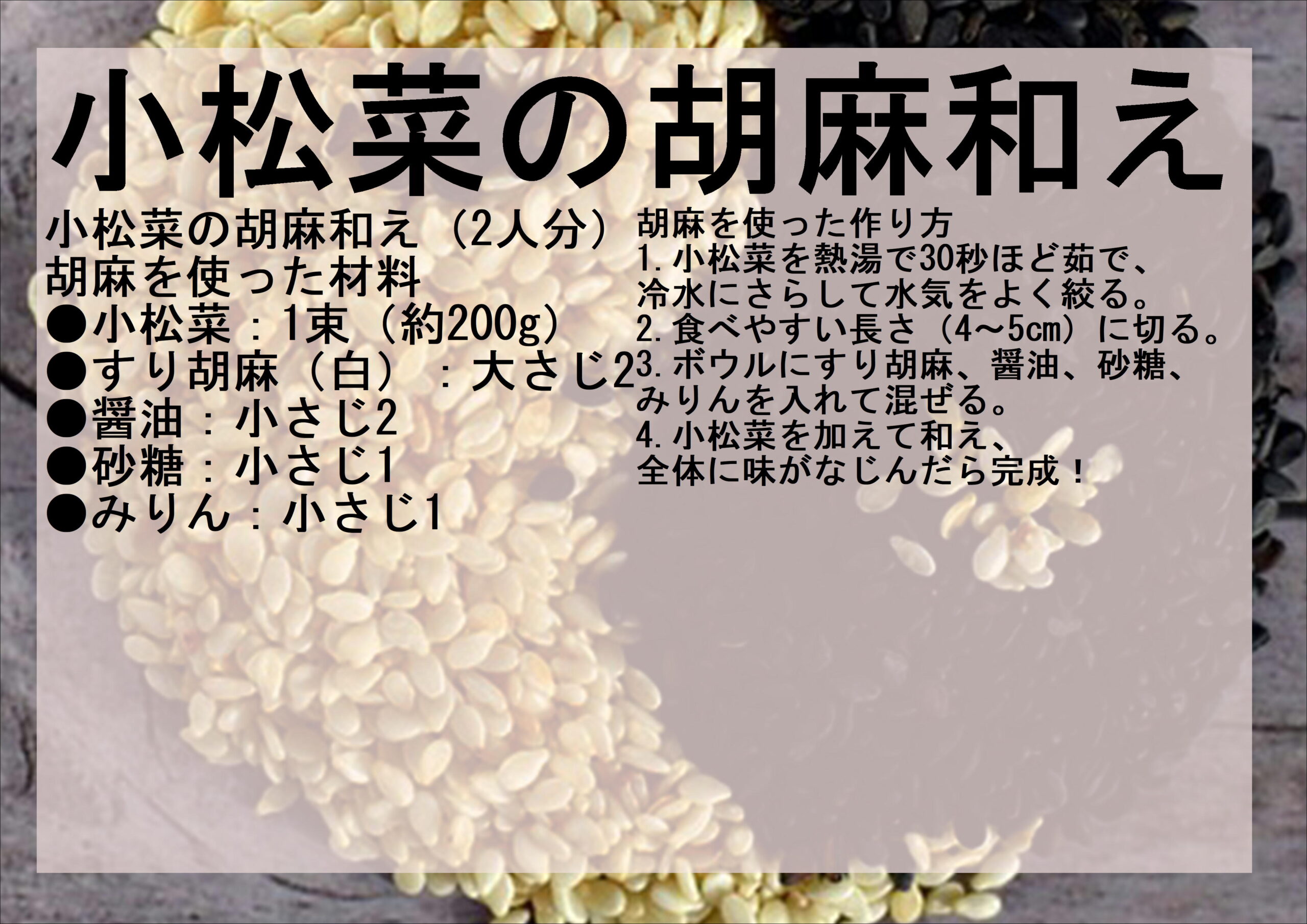

小松菜の胡麻和え(2人分)

胡麻を使った材料(2人分、分量)

●小松菜:1束(約200g)

●すり胡麻(白):大さじ2

●醤油:小さじ2

●砂糖:小さじ1

●みりん:小さじ1

胡麻を使った作り方

1.小松菜を熱湯で30秒ほど茹で、冷水にさらして水気をよく絞る。

2.食べやすい長さ(4~5cm)に切る。

3.ボウルにすり胡麻、醤油、砂糖、みりんを入れて混ぜる。

4.小松菜を加えて和え、全体に味がなじんだら完成!

▶ ポイント

●炒り胡麻を使う場合は、すり鉢で軽くすってから使うと香りが引き立ちます。

●ほうれん草や人参でも同じレシピで美味しく作れます!

シンプルながら胡麻の風味がしっかり感じられる一品です。ぜひお試しください!