セイボリーとは?名前の由来から歴史、味・香り、健康効果、レシピまで徹底解説!

セイボリーとは、シソ科に属する香り高いハーブで、料理の風味付けに広く使われています。古代ローマ時代から薬用・食用として親しまれ、特にヨーロッパでは欠かせないスパイスのひとつです。ピリッとしたスパイシーな風味と爽やかな香りが特徴で、肉料理や豆料理によく合います。セイボリーにはフレッシュとドライの2種類があり、それぞれ異なる香りや味わいを楽しめます。また、消化促進や抗菌作用などの健康効果も期待され、美容や医学の分野でも注目されています。本記事では、セイボリーの名前の由来や種類、歴史、保存方法、魅力、そしておすすめレシピまで詳しく解説します!

セイボリーとはどんなスパイス?— 名前の由来から特徴、用途まで徹底解説!

セイボリーとはどんなスパイスなのでしょうか?シソ科に属するこのハーブは、料理の風味を引き立てるスパイスとして広く使われています。特にヨーロッパでは欠かせないハーブのひとつで、爽やかでスパイシーな香りが特徴です。セイボリーには「サマーセイボリー」と「ウィンターセイボリー」の2種類があり、それぞれ異なる風味と用途を持ちます。古代ローマ時代から食用や薬用として利用され、現代でも肉料理や豆料理、スープなどに使われています。ここでは、セイボリーの別名や名前の由来、植物としての特徴、用途について詳しく解説します。

1. セイボリーの別名と名前の由来

セイボリーは、英語で"Savory"(セイボリー)と呼ばれていますが、これはラテン語の "Satureia"(サトゥレイア)に由来しています。「Satureia」という言葉は、古代ローマ人が使っていたハーブの名前で、「満足させる」「風味豊かな」という意味があると言われています。また、ギリシャ神話に登場するサテュロス(半人半獣の神)に由来する説もあり、「サテュロスのハーブ」として知られていました。

主な別名

●和名:キダチハッカ(木立薄荷)

●フランス語:Sarriette(サリエット)

●ドイツ語:Bohnenkraut(ボーネンクラウト、「豆のハーブ」の意)

●イタリア語:Santoreggia(サントレッジャ)

このように、国ごとに異なる名前で呼ばれ、特にヨーロッパでは古くから親しまれています。

2. セイボリーの科名と原産地

科名と分類

セイボリーはシソ科(Lamiaceae)に属するハーブで、タイムやミント、ローズマリーと同じ仲間です。学名はSatureja(サトゥレイア)で、約30~40種類が存在します。

原産地

セイボリーの原産地は地中海沿岸地域や南ヨーロッパで、温暖な気候を好みます。現在では、フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、アメリカなどで栽培されており、日本でもハーブとして育てられることがあります。

3. セイボリーの利用部位と植物としての特徴

利用部位

セイボリーの葉と茎が主に使用されます。フレッシュな状態でも使えますが、乾燥させたドライセイボリーは香りがより濃縮され、保存も容易です。

植物としての特徴

●草丈は30~60cmほどに成長する

●小さな細長い葉を持ち、濃い緑色

●夏~秋にかけて白や淡い紫色の小花を咲かせる

●強い香りを持ち、料理や薬用ハーブとして利用される

サマーセイボリーは1年草で、比較的柔らかく優しい風味を持ちます。ウィンターセイボリーは多年草で、より強い香りとスパイシーな風味が特徴です。

4. セイボリーの用途

セイボリーは、料理だけでなく、薬用や美容目的にも使われる万能ハーブです。

料理での用途

●肉料理:ラム肉、鶏肉、豚肉の下味付けやマリネに使用

●豆料理:特にドイツでは「豆のハーブ」として親しまれ、豆スープや煮込み料理に加えられる

●スープ・シチュー:コクを加えるために使われる

●ソース・ドレッシング:オリーブオイルと合わせてハーブソースとして使用

薬用ハーブとしての用途

●消化促進作用があり、胃もたれや消化不良を和らげる

●抗菌作用があり、風邪予防や口内炎のケアに使われる

●血行を促進し、冷え性対策にも効果が期待される

美容での用途

●セイボリーの精油(エッセンシャルオイル)は、リラックス効果があり、アロマテラピーに利用

●抗酸化作用があるため、スキンケアにも活用される

セイボリーの味や香りは?スパイシーで爽やかな魅力を徹底解説!

セイボリーの味や香りは、スパイス&ハーブの中でも独特な特徴を持っています。ピリッとしたスパイシーさと爽やかな香りがあり、料理に加えると深みを与えることができます。タイムやオレガノに似た風味を持ちながらも、よりシャープな刺激があり、肉料理や豆料理との相性が抜群です。

また、セイボリーにはサマーセイボリーとウィンターセイボリーの2種類があり、それぞれの味や香りには微妙な違いがあります。ここでは、セイボリーの味や香りの特徴を詳しく解説し、どのように料理に活用できるのかをご紹介します。

1. セイボリーの味の特徴

スパイシーでほんのり辛みのある味わい

セイボリーの味は、他のハーブと比較してもスパイシーで少し辛みを感じるのが特徴です。特にウィンターセイボリーはピリッとした刺激が強く、タイムやローズマリーに似た風味があります。

一方、サマーセイボリーは辛みが控えめで、よりマイルドな味わい。料理に加えると自然なコクが出るため、幅広いレシピに活用できます。

味のポイント

✅ ピリッとしたスパイシーさ(特にウィンターセイボリー)

✅ マイルドでまろやかな風味(サマーセイボリー)

✅ 料理にコクと深みをプラス

2. セイボリーの香りの特徴

ハーブ特有の爽やかな香り

セイボリーの香りは、タイムやオレガノに似た爽やかなハーブの香りがあります。しかし、これらのハーブよりもややシャープな香りを持ち、すっきりとした印象を与えます。

特にフレッシュなセイボリーは、より強い爽快感のある香りが特徴で、サラダやハーブティーにも適しています。一方、ドライセイボリーは香りが濃縮され、料理の風味付けに最適です。

香りのポイント

✅ 爽やかでシャープな香り

✅ タイムやオレガノに似たハーバルな香り

✅ フレッシュは軽やか、ドライは濃厚な香り

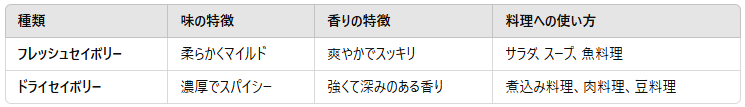

3. フレッシュとドライの違い

セイボリーにはフレッシュ(生)とドライ(乾燥)の2種類があり、それぞれ味や香りに違いがあります。

✅ フレッシュはサラダやスープにぴったり!

✅ ドライは煮込みやロースト料理に最適!

4. セイボリーの味や香りを活かす料理アイデア

セイボリーのスパイシーで爽やかな風味は、さまざまな料理に活用できます。

✅ 肉料理(ラム・鶏肉・豚肉)

●ローストチキンにセイボリーをふりかけると、香ばしさがアップ!

●ラム肉の下味に使うと、クセを抑えながら旨味を引き立てる

✅ 豆料理(スープ・煮込み)

●レンズ豆やひよこ豆のスープに加えると、味に深みが出る

●ドイツでは「ボーネンクラウト(豆のハーブ)」と呼ばれ、豆料理の定番

✅ 野菜料理(グリル・ソテー)

●じゃがいもやナスのグリルにふりかけると、スパイシーな風味が加わる

●トマトソースやラタトゥイユにも相性抜群

セイボリーの種類は?サマーセイボリーとウィンターセイボリーの違いを徹底解説!

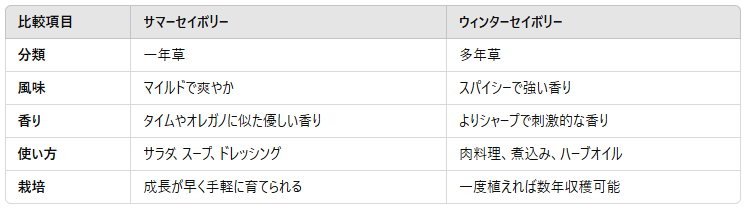

セイボリーの種類は、大きく分けて「サマーセイボリー(Summer Savory)」と「ウィンターセイボリー(Winter Savory)」の2つがあります。どちらもシソ科に属するハーブですが、それぞれ風味や使い方に違いがあります。

サマーセイボリーは一年草で、マイルドで爽やかな味わいが特徴。対してウィンターセイボリーは多年草で、よりスパイシーで強い風味を持っています。これらの違いを理解することで、料理やハーブの用途に応じた適切なセイボリーを選ぶことができます。ここでは、セイボリーの種類について詳しく解説します。

1. サマーセイボリー(Summer Savory)

特徴

✅ 一年草(毎年種を植える必要がある)

✅ 葉が柔らかく、マイルドな風味

✅ 成長が早く、約60cmほどの高さになる

✅ 夏に白や淡い紫色の小さな花を咲かせる

サマーセイボリーは、比較的マイルドで優しい風味を持つのが特徴です。タイムやオレガノに似たハーブの香りがありながら、そこまで強くないため、幅広い料理に使いやすいです。

味と香りの特徴

🌿 軽やかで爽やかな香り

🌿 ほのかなスパイシーさと甘みのある風味

🌿 料理にさりげないコクを加える

おすすめの使い方

●スープや煮込み料理の風味付け(特に野菜スープや魚料理)

●ドレッシングやソースに加えて爽やかさをプラス

●サラダのアクセントとしてフレッシュな葉を使用

サマーセイボリーは、フレッシュのままサラダや軽い料理に使うのに最適です。

2. ウィンターセイボリー(Winter Savory)

特徴

✅ 多年草(冬を越して翌年も成長する)

✅ 葉が硬めで、スパイシーな風味が強い

✅ 高さ30~40cmほどで、密集した葉を持つ

✅ 夏の終わりから秋にかけて花を咲かせる

ウィンターセイボリーは、サマーセイボリーと比べてより強い風味とスパイシーさを持っています。多年草なので、一度植えれば数年間収穫できるのも魅力です。

味と香りの特徴

🔥 ピリッとしたスパイシーな香り

🔥 ローズマリーやタイムに近い強い風味

🔥 加熱すると風味が増す

おすすめの使い方

●肉料理(特にラム・鶏肉・豚肉)の下味付け

●豆料理や煮込み料理に加えることでコクを出す

●ハーブビネガーやオイルに漬けて香りを移す

ウィンターセイボリーは長時間煮込む料理や肉料理の風味付けに向いています。

3. その他のセイボリーの種類

サマーセイボリーとウィンターセイボリー以外にも、いくつかの品種が存在します。

✅ クレーピングセイボリー(Creeping Savory)

●低く広がる多年草タイプ

●グラウンドカバーやガーデニング用に適している

●風味はウィンターセイボリーに近いが、より控えめ

✅ レモンセイボリー(Lemon Savory)

●柑橘系の爽やかな香りが特徴

●魚料理やハーブティーに最適

これらの品種はあまり一般的ではありませんが、特定の料理やハーブガーデンで活用されています。

セイボリーの歴史は?古代ローマから現代までの活用と広がりを徹底解説!

セイボリーの歴史は古代ローマ時代にまでさかのぼります。このスパイス&ハーブは、食用だけでなく、薬用や宗教的な儀式にも使用されてきました。特にヨーロッパでは、料理や健康維持のための重要なハーブとして親しまれ、現在では世界中で広く栽培されています。

セイボリーは、特に地中海沿岸地域で発展し、のちにヨーロッパ全土、アメリカ、日本に広がっていきました。ここでは、セイボリーの歴史を古代・中世・近代・現代に分けて詳しく解説し、その魅力に迫ります。

1. 古代のセイボリー(紀元前~5世紀)

古代ローマとギリシャでの利用

セイボリーの歴史は、古代ローマやギリシャ時代にまでさかのぼります。セイボリーの学名"Satureja"(サトゥレイア)は、ラテン語の「Satur(満たす)」に由来すると言われ、「満足をもたらすハーブ」として重宝されていました。

古代ギリシャでの使われ方

●医療用ハーブとして利用(消化促進、抗菌作用)

●お香や儀式で焚かれ、神々への捧げ物とされた

●料理用ハーブとして肉や魚の臭み消しに使用

古代ローマでの使われ方

●「愛のハーブ」として人気があり、媚薬として利用された

●防腐剤として肉や魚に振りかけられた

●軍隊の携帯用ハーブとして、兵士たちが食事に取り入れていた

当時のローマ人は、セイボリーを薬用ハーブ、スパイス、香りづけのために活用し、その重要性を広めました。

2. 中世ヨーロッパのセイボリー(5世紀~15世紀)

中世のハーブ医学での利用

中世ヨーロッパでは、セイボリーは主に修道院の薬草園で栽培され、医療目的で活用されました。当時の医師や修道士たちは、セイボリーの消化促進作用を利用し、胃腸の不調を和らげるために処方していました。

魔女とセイボリー

中世ではハーブの利用が盛んでしたが、一部のハーブは魔女と関連付けられました。セイボリーは「魔女のハーブ」とも呼ばれ、特定の儀式や呪文で使われることもあったとされています。

料理への定着

●イギリスやフランスの宮廷料理に使用されるようになった

●ドイツでは「豆のハーブ(Bohnenkraut)」として豆料理に欠かせないスパイスとなった

3. 近代のセイボリー(16世紀~19世紀)

大航海時代とセイボリーの広まり

16世紀以降の大航海時代により、ヨーロッパのハーブ文化は世界へと広がりました。セイボリーも例外ではなく、アメリカ大陸やアジアにも持ち込まれました。

イギリスとアメリカでの利用

●イギリスでは家庭菜園の定番ハーブになった

●アメリカ植民地時代には必須の調味料となり、伝統料理に取り入れられた

日本への伝来

セイボリーが日本に伝わった正確な時期は不明ですが、明治時代(19世紀後半)に西洋料理の普及とともに紹介されたと考えられています。しかし、日本ではタイムやオレガノの方が一般的であり、セイボリーは比較的マイナーなハーブとして扱われてきました。

4. 現代のセイボリー(20世紀~現在)

世界中でのセイボリーの活用

現在、セイボリーはヨーロッパ、アメリカ、中東などの国々で料理やハーブ療法に使われています。特にフランス、ドイツ、イタリア、カナダではよく利用され、日本でも徐々に認知され始めています。

セイボリーの現代での活用法

✅ スパイスとしての利用 → 豆料理、肉料理、スープに活用

✅ 健康ハーブとしての利用 → 消化促進、抗菌作用、抗酸化作用

✅ アロマや美容アイテム → 精油(エッセンシャルオイル)として利用

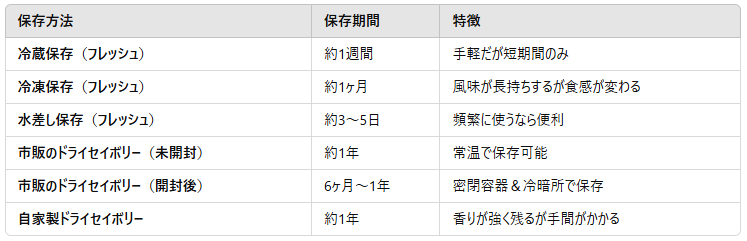

セイボリーの保存は?フレッシュ&ドライの最適な保存方法と長持ちのコツ

セイボリーの保存は、フレッシュ(生)とドライ(乾燥)のどちらの状態かによって方法が異なります。フレッシュセイボリーは香りが豊かで、料理に爽やかな風味を加えますが、保存期間が短いため、適切な方法で管理することが重要です。一方、ドライセイボリーは長期保存に適しており、香りと風味を長く楽しめます。

ここでは、フレッシュセイボリーとドライセイボリーの最適な保存方法や注意点を詳しく解説し、できるだけ長く美味しさを保つコツをご紹介します。

1. フレッシュセイボリーの保存方法

フレッシュセイボリーは、収穫後すぐに香りが弱くなってしまうため、適切な保存方法を選ぶことが重要です。冷蔵保存・冷凍保存・水差し保存の3つの方法があります。

① 冷蔵保存(短期間保存向け)

冷蔵庫で保存すると約1週間持たせることができます。

【保存方法】

1.セイボリーの茎の部分を湿らせたキッチンペーパーで包む

2.ビニール袋や保存容器に入れて密封する

3.冷蔵庫の野菜室で保存

✅ メリット:簡単で手軽

❌ デメリット:1週間程度しか持たない

② 冷凍保存(長期間保存向け)

冷凍保存すれば約1ヶ月香りを保つことができます。

【保存方法】

1.セイボリーの葉を洗い、水気をしっかり取る

2.小分けにしてラップで包む、またはジップ付きの保存袋に入れる

3.冷凍庫で保存

💡 ポイント

●冷凍したセイボリーは調理時に凍ったまま使うと便利

●すりつぶしてハーブバターにするのもおすすめ

✅ メリット:長期間保存できる

❌ デメリット:食感が若干変わる(風味はそのまま)

③ 水差し保存(短期間で頻繁に使う場合)

フレッシュセイボリーを花のように水に挿して保存する方法です。

【保存方法】

1.セイボリーの茎を1~2cmカットする

2.コップや瓶に少量の水を入れて茎を浸す

3.冷蔵庫の野菜室に立てて保存

✅ メリット:香りが新鮮なまま維持できる

❌ デメリット:水をこまめに交換しないと傷みやすい

2. ドライセイボリーの保存方法

ドライセイボリーは長期間保存できるのがメリットですが、適切な保存をしないと風味が飛んでしまいます。

① 市販のドライセイボリーの保存方法

市販のドライセイボリーは密閉容器に入っていることが多いですが、開封後は湿気を避けて保存することが大切です。

【保存方法】

1.開封後は密閉容器に移し替える(ガラス瓶やジップ付き袋がおすすめ)

2.直射日光・高温多湿を避ける(冷暗所に保管)

3.できるだけ早めに使い切る(約6ヶ月~1年が目安)

💡 ポイント

●料理に使うときは、直接瓶の中に湿ったスプーンを入れない(湿気が原因で劣化しやすい)

●乾燥剤を一緒に入れておくと湿気対策になる

✅ メリット:簡単に保存できる

❌ デメリット:長期間保存すると香りが薄れる

② 自家製ドライセイボリーの作り方&保存

フレッシュセイボリーを乾燥させてドライにすることで、香りと風味を長期間保つことができます。

【ドライセイボリーの作り方】

1.セイボリーの葉をよく洗い、水気をしっかり拭き取る

2.風通しの良い場所で自然乾燥(2週間ほど)

〇もしくはオーブン(50℃)で1時間ほど乾燥させる

3.乾燥した葉を細かく砕き、密閉容器に保存

【保存方法】

●密閉容器(ガラス瓶や缶など)に入れる

●冷暗所(直射日光の当たらない場所)で保存

●6ヶ月~1年以内に使い切るのがベスト

✅ メリット:自家製なら風味を調整できる

❌ デメリット:乾燥に時間がかかる

セイボリーの魅力は?香り・味・健康効果まで、その魅力を徹底解説!

セイボリーの魅力は、その爽やかでスパイシーな香りと味わい、そして健康や美容に役立つ成分にあります。古くからヨーロッパの料理や薬用ハーブとして活用され、現代でも料理を美味しくするスパイスとして世界中で親しまれています。

セイボリーはタイムやオレガノに似た香りを持ちつつ、ほんのりピリッとしたスパイシーな味が特徴。料理に加えるだけで風味がグッと引き立ち、肉料理や豆料理、スープなど幅広いレシピに活用できます。また、消化を助ける働きや抗菌作用など、健康面でも多くのメリットがあります。

ここでは、セイボリーの香り・味・料理での活用法・健康効果・美容への影響など、その魅力を詳しくご紹介します。

1. セイボリーの香りの魅力

セイボリーの香りは、爽やかさとスパイシーさが絶妙に調和したハーバルな香りが特徴です。

✅ タイムやオレガノに似た香り

✅ ローズマリーよりも優しく、スッキリした香り

✅ 肉料理や豆料理との相性が抜群

特にフレッシュなセイボリーは、より軽やかで清涼感のある香りが楽しめます。一方、ドライセイボリーは香りが凝縮され、料理の風味付けに最適です。

2. セイボリーの味の魅力

セイボリーの味はスパイシーでほんのり辛みがあり、料理に深みをプラスするのが特徴です。

✅ サマーセイボリー(Summer Savory) → マイルドで柔らかな味わい

✅ ウィンターセイボリー(Winter Savory) → ピリッとスパイシーで力強い風味

タイムやローズマリーほど強すぎず、バジルやオレガノほど甘くもない絶妙なバランスを持っているのがセイボリーの魅力です。

3. セイボリーの料理での活用法

セイボリーは「豆のハーブ」としても知られ、特に豆料理や肉料理と相性抜群です。

✅ 肉料理にプラスすると、味に深みが出る!

●ローストチキンやラム肉のマリネに使うと、風味が豊かに

●挽き肉料理(ミートローフ、ハンバーグ)に混ぜ込むと、スパイシーなアクセントに

✅ 豆料理と組み合わせると、消化を助ける!

●レンズ豆やひよこ豆のスープに加えると、コクがアップ

●豆の煮込み料理(カスレ、チリコンカン)にもぴったり

✅ スープや煮込み料理の風味付けに!

●ミネストローネやポトフに加えると、味が引き締まる

●トマトソースやラタトゥイユにも相性抜群

このように、セイボリーはスープ・煮込み・肉料理・豆料理など、幅広いレシピで活用できる万能スパイスなのです。

4. セイボリーの健康効果

セイボリーには消化促進や抗菌作用など、健康に良い成分が豊富に含まれています。

✅ 消化を助ける

セイボリーは消化促進作用を持ち、胃もたれやガス溜まりを防ぐのに役立ちます。特に豆料理との相性が良いのは、消化をサポートする成分が含まれているためです。

✅ 抗菌作用で風邪予防に

セイボリーには抗菌・抗ウイルス作用があり、風邪予防や喉の不調を和らげる効果が期待できます。

✅ 血行促進&冷え性対策にも

ハーブとしてのセイボリーは血行を良くし、体を温める働きもあります。冷え性の方や、寒い季節に取り入れると良いでしょう。

✅ 消化不良や胃もたれを和らげる

✅ 風邪予防&免疫力アップ

✅ 血行促進&冷え対策に効果的

5. セイボリーの美容効果

セイボリーは抗酸化作用が高く、美容やアンチエイジングにも役立つハーブです。

✅ 抗酸化作用で肌を若々しく

セイボリーに含まれるポリフェノールやフラボノイドは、体内の酸化を防ぎ、シミやシワの予防に効果が期待されます。

✅ 抗炎症作用で肌トラブルを改善

セイボリーには抗炎症作用もあり、ニキビや肌荒れを鎮める効果が期待できます。

✅ アンチエイジング対策にぴったり

✅ 肌荒れ・ニキビケアにも活用できる

セイボリーを使ったレシピ

セイボリーの爽やかでスパイシーな香りを活かした簡単レシピをご紹介!肉料理や豆料理と相性抜群のセイボリーを使って、風味豊かな一品を作ってみましょう。

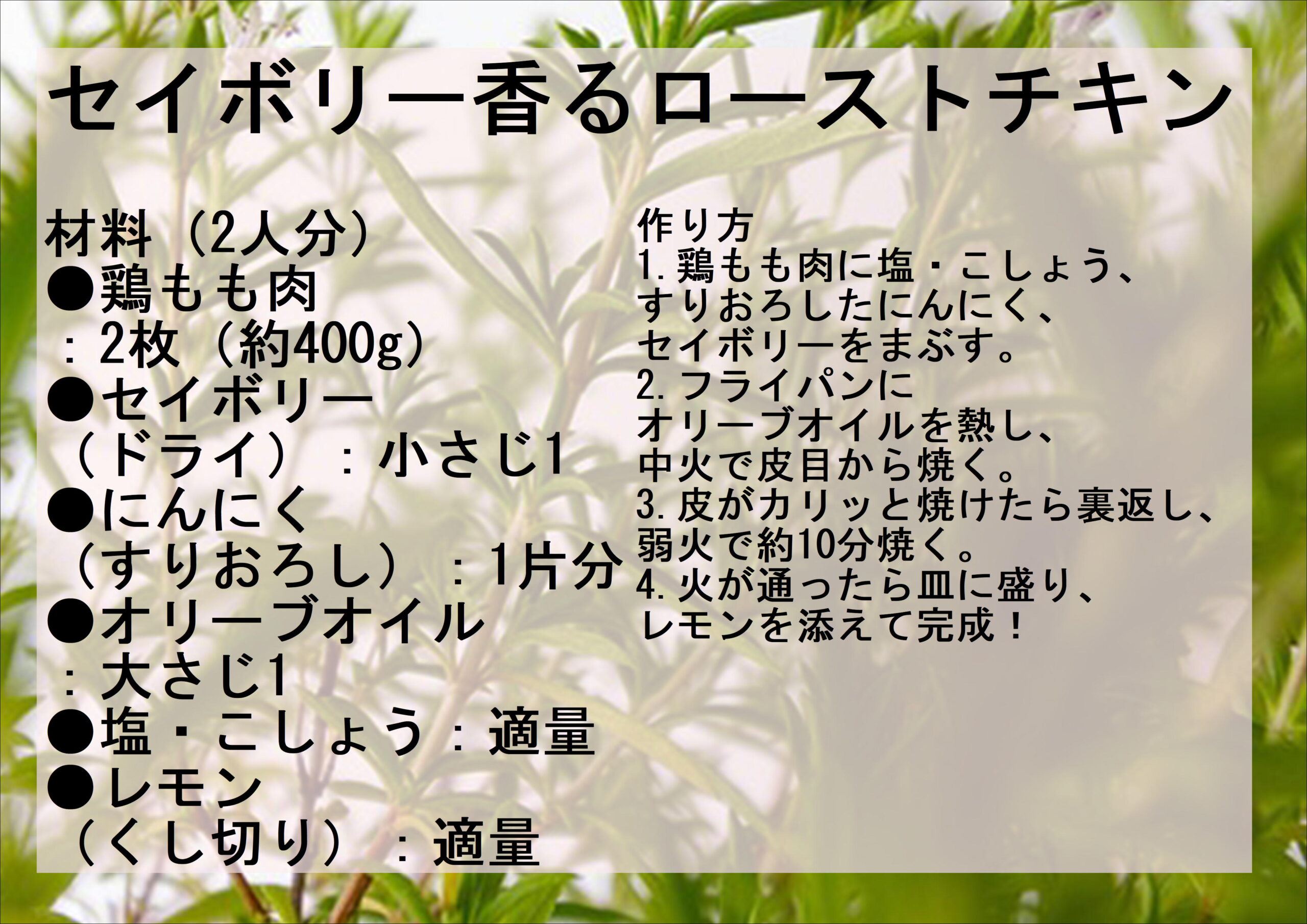

セイボリー香るローストチキン

セイボリーを使った材料(2人分)

●鶏もも肉:2枚(約400g)

●セイボリー(ドライ):小さじ1

●にんにく(すりおろし):1片分

●オリーブオイル:大さじ1

●塩・こしょう:適量

●レモン(くし切り):適量

セイボリーを使った作り方

1.鶏もも肉に塩・こしょう、すりおろしたにんにく、セイボリーをまぶす。

2.フライパンにオリーブオイルを熱し、中火で皮目から焼く。

3.皮がカリッと焼けたら裏返し、弱火で約10分焼く。

4.火が通ったら皿に盛り、レモンを添えて完成!

ポイント:

セイボリーのスパイシーな香りが鶏肉の旨味を引き立てます。レモンを絞ると、より爽やかな風味に!