北インドのスパイスが香る!キーママタールの魅力!

キーママタールは、北インド発祥の伝統的なカレー料理で、「キーマ(ひき肉)」と「マタール(グリーンピース)」を主な具材とするのが特徴です。この料理は、ひき肉の旨味に豊富なスパイスが加わり、奥深い風味を持つことで知られています。さらに、ヨーグルトの酸味やカシューナッツのクリーミーさが加わることで、まろやかさと濃厚さを併せ持つ絶妙な味わいが楽しめます。インド料理の中でも特に家庭で親しまれており、ナンやライスとの相性が抜群の一品です。本記事では、キーママタールの味わいや定義、歴史、魅力、そして楽しみ方まで詳しく解説していきます!

キーママタールとは?どんな味?

キーママタールの味は、豊かなスパイスと食材の自然な風味が絶妙に調和した、奥行きのある味わいが特徴です。主役であるひき肉(キーマ)は、スパイスがしっかり染み込み、ジューシーで濃厚な旨味を楽しめます。一方、グリーンピース(マタール)は、ほのかな甘みを加え、全体の味を優しくまとめます。この料理の美点はスパイスの複雑な香りにあります。クミンやコリアンダーが織りなす芳香は、食欲をそそるだけでなく、料理全体にエキゾチックなニュアンスを与えます。

さらに、ヨーグルトが酸味を加えることで、スパイスの刺激を和らげ、後味を爽やかに引き締めます。また、カシューナッツペーストを使うことで、クリーミーで濃厚な食感が加わり、よりリッチな味わいを楽しむことができます。北インドの家庭では、ナンやロティ、バスマティライスとともに提供されることが多く、これらの付け合わせがキーママタールの風味をさらに引き立てます。辛さを調節することで、辛党から辛さが苦手な人まで、幅広く楽しめるのもこの料理の大きな魅力です。

キーママタールの定義

キーママタールの定義は、その料理名そのものが示す通り、「キーマ(ひき肉)」と「マタール(グリーンピース)」を主な具材とするカレー料理です。この料理の土台となるのは、北インド特有のスパイスを使った豊かな風味を持つソースです。クミン、ターメリック、ガラムマサラなどのスパイスが基本となり、トマトや玉ねぎ、生姜、にんにくがベースとして使われます。

キーママタールでは、ひき肉は鶏肉や羊肉が一般的ですが、牛肉や豚肉を使うバリエーションも存在します。特に宗教的な食習慣が影響する地域では、食材が異なることがありますが、ひき肉とグリーンピースを組み合わせる点は共通しています。調理過程では、スパイスを炒めて香りを引き出し、トマトの酸味を加えてバランスを取るのが重要です。最後にグリーンピースを加えることで、甘さと食感のアクセントが加わります。

また、ヨーグルトやカシューナッツペーストを加えることでクリーミーな仕上がりになるのも特徴です。この組み合わせにより、スパイシーでありながらマイルドな味わいを楽しむことができ、家庭料理からレストランメニューまで幅広く親しまれています。

キーママタールの歴史

キーママタールの歴史は、インド料理の長い進化の中で形成されてきました。その起源は16世紀から18世紀にかけて存在したムガル帝国時代に遡るとされています。この時代、中央アジアやペルシャから伝わったひき肉料理が、インドの豊かなスパイス文化と融合し、独自の料理として発展しました。「キーマ」は当時、宮廷料理として特に好まれ、ひき肉をスパイスとともに煮込む調理法が洗練されていきました。

一方、グリーンピース(マタール)は北インドの寒冷な気候に適した作物であり、ひき肉料理との組み合わせが自然と広がりました。この「キーママタール」という形での料理は、北インドの家庭料理として受け入れられ、日常の食卓や祭事の場でも作られるようになりました。

現代では、キーママタールはインド国内外で人気を博し、カジュアルな家庭料理としてだけでなく、高級レストランのメニューにも登場します。特にインド国外では、インド料理レストランで定番メニューとして提供され、異国の地でもその味わいが愛されています。この歴史の中で、各家庭や地域でアレンジが加えられ、多彩なバリエーションが誕生しました。

キーママタールの魅力

キーママタールの魅力は、一皿でスパイスの豊かな香りと食材の自然な風味を楽しめる点にあります。この料理の大きな特徴は、家庭で手軽に作れる一方で、味わいが本格的であることです。初心者でも失敗しにくいシンプルなレシピながら、スパイスの調和によって奥行きのある味を実現できます。

また、ひき肉とグリーンピースというシンプルな材料が織りなす味わいのコントラストも魅力です。ジューシーでしっかりとしたひき肉の旨味に、甘くて爽やかなグリーンピースがアクセントを添えます。さらに、ヨーグルトやカシューナッツペーストを加えることで、スパイスの辛さがまろやかになり、食べやすく仕上がります。

加えて、キーママタールは非常に汎用性の高い料理です。ナンやロティ、チャパティといったインドの伝統的なパンだけでなく、バスマティライスや普通の白ご飯とも相性が抜群です。さらには、サンドイッチやパスタのソースとしても使えるため、アレンジの幅が広い点も魅力的です。家庭での食卓を彩るだけでなく、パーティーのメインディッシュとしても活躍する、まさに万能な一品と言えるでしょう。

キーママタールのレシピ

キーママタールは、ひき肉とグリーンピースをスパイスでじっくり煮込んだ北インドの人気料理。シンプルな手順で家庭でも本格的な味が楽しめます。初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介!

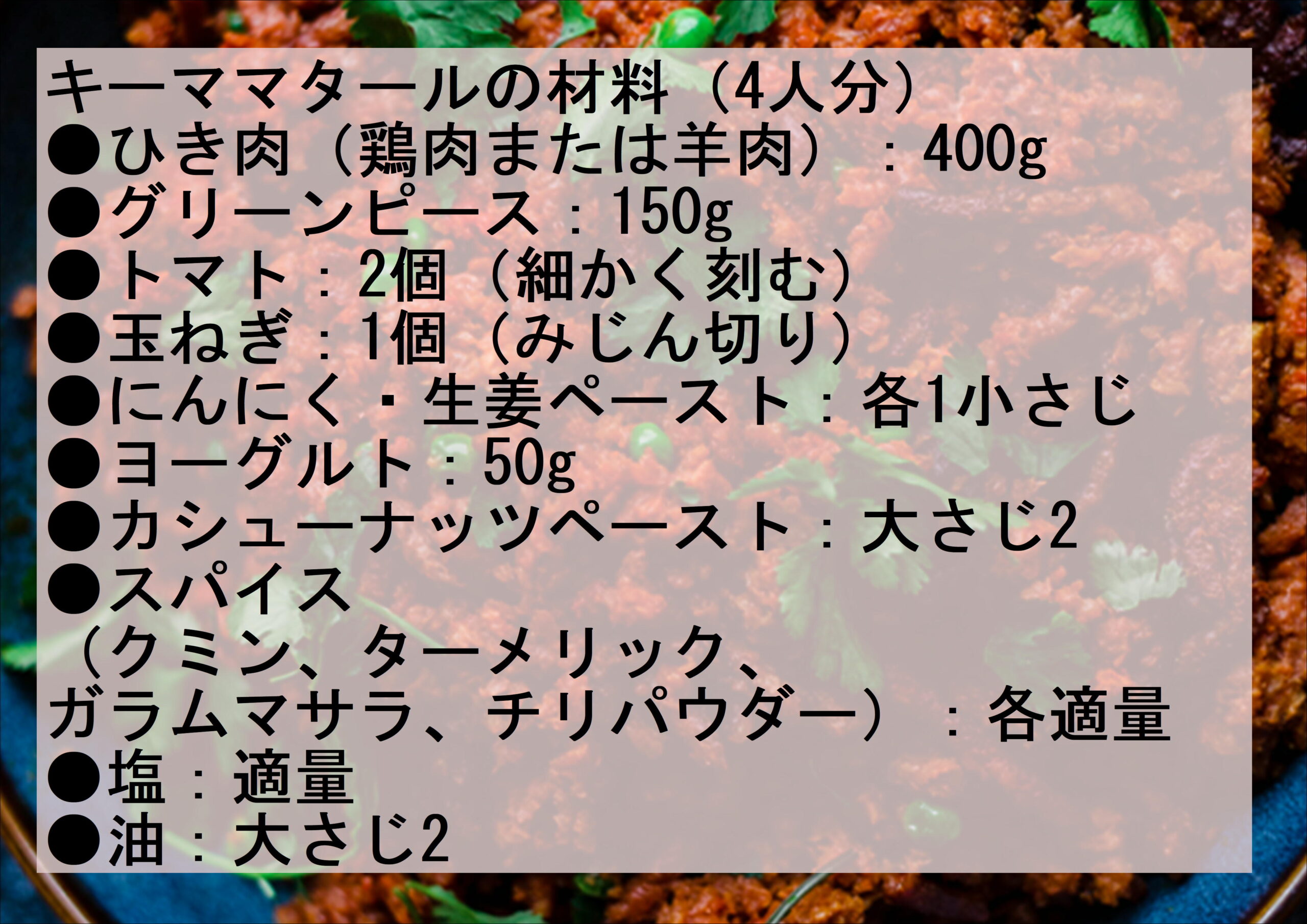

キーママタールの材料(4人分)

●ひき肉(鶏肉または羊肉):400g

●グリーンピース:150g

●トマト:2個(細かく刻む)

●玉ねぎ:1個(みじん切り)

●にんにく・生姜ペースト:各1小さじ

●ヨーグルト:50g

●カシューナッツペースト:大さじ2

●スパイス(クミン、ターメリック、ガラムマサラ、チリパウダー):各適量

●塩:適量

●油:大さじ2

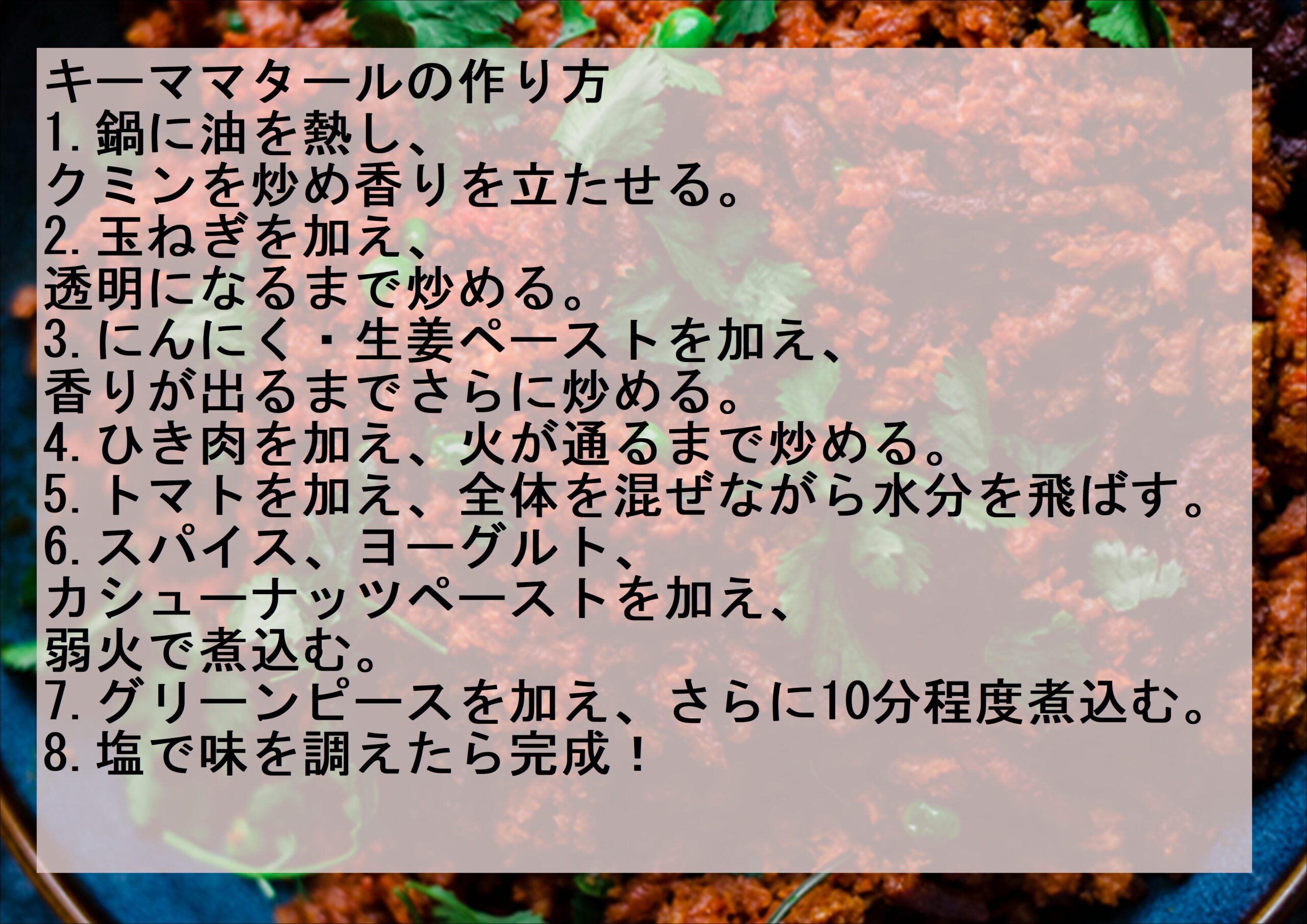

キーママタールの作り方

1.鍋に油を熱し、クミンを炒め香りを立たせる。

2.玉ねぎを加え、透明になるまで炒める。

3.にんにく・生姜ペーストを加え、香りが出るまでさらに炒める。

4.ひき肉を加え、火が通るまで炒める。

5.トマトを加え、全体を混ぜながら水分を飛ばす。

6.スパイス、ヨーグルト、カシューナッツペーストを加え、弱火で煮込む。

7.グリーンピースを加え、さらに10分程度煮込む。

8.塩で味を調えたら完成!

キーママタールの楽しみ方

キーママタールを楽しむ際には、その多彩な食べ方に注目すると良いでしょう。伝統的にはナンやロティ、チャパティなどのインドのパンと組み合わせて食べるのが一般的です。これらのパンでカレーをすくいながら食べることで、スパイスの香りと具材の旨味を存分に味わうことができます。また、バスマティライスと一緒に食べるスタイルも人気です。軽やかなバスマティライスが濃厚なキーママタールと相性抜群で、カレーの風味をより引き立てます。

さらに、キーママタールのアレンジも魅力の一つです。たとえば、パスタソースとして使用することで、インド料理の風味をパスタに融合させる新しい食体験が楽しめます。サンドイッチやトーストに乗せれば、軽食としてもぴったりです。また、タコスの具材として使えば、メキシコ料理とインド料理のユニークな組み合わせが実現します。

付け合わせとしては、プレーンヨーグルトやライタ(スパイスやハーブを混ぜたヨーグルト)を添えるのがおすすめです。辛味を緩和し、よりクリーミーな味わいを楽しむことができます。また、レモンやライムを添えて絞ることで、さっぱりとした風味を加えるのも良いでしょう。

最後に、食事をさらに特別なものにするためには、インド風のピクルスやパパダム(薄焼きせんべい状のスナック)を添えるのもおすすめです。キーママタールの濃厚な味わいと、ピクルスやスナックの食感と風味が絶妙にマッチし、一層の満足感が得られます。

キーママタールをお家でも楽しもう

キーママタールをお家で楽しむ際には、市販のスパイスミックスを使う方法も便利ですが、自家製スパイスミックス「コモミックス」を作ることで、より本格的で好みに合わせた味を実現できます。クミン、コリアンダー、ガラムマサラ、ターメリックなどの基本スパイスをベースに、好みでチリパウダーやカルダモンを加えると、自分だけの味を作り上げることができます。これにより、市販品にはない香りの新鮮さや風味の奥行きを楽しむことができます。

また、調理の際には家庭にある材料で工夫することで、手軽に作れるのがキーママタールの魅力です。たとえば、ヨーグルトがない場合は、サワークリームや牛乳で代用したり、カシューナッツペーストの代わりにアーモンドミルクや豆乳を使用したりすることで、味わいを損なわずにアレンジが可能です。

調理時間を短縮したい場合には、電子レンジや圧力鍋を活用すると良いでしょう。スパイスの香りをしっかり引き出しながらも、短時間で濃厚な味わいに仕上げることができます。また、調理後に一晩寝かせると、スパイスの風味がさらに引き立ち、深みのある味になります。

初心者には、ひき肉とグリーンピースのバランスを調整しやすいレシピから始めるのがおすすめです。一度基本の作り方をマスターすれば、具材を変えたりスパイスを増減させたりすることで、無限のバリエーションを楽しめます。こうした工夫で、キーママタールを自分だけの一皿として楽しむことができます。

特に特製スパイス「コモミックス」を常備しておけば、いつでも手軽にキーママタールを作れるだけでなく、他のカレーや煮込み料理にも応用でき、料理の幅が広がります。自宅で手軽に本格的な北インドの味を再現し、家族や友人とその美味しさを共有しましょう。