ハイビスカスとは?名前の由来から美容・健康効果、活用法まで魅力を徹底解説!

ハイビスカスとは、鮮やかな赤い花が特徴の植物であり、スパイスやハーブとしても活用される万能な素材です。古くから世界各地で親しまれ、日本でも健康茶や美容アイテムとして人気を集めています。特にハイビスカスティーは、美容や健康に良いとされ、爽やかな酸味とフルーティーな香りが特徴です。本記事では、ハイビスカスの名前の由来や歴史、味や香り、保存方法、さらには魅力的な活用法まで詳しく解説します。

ハイビスカスとはどんなスパイス?

ハイビスカスとはどんなスパイスなのでしょうか?ハイビスカスと聞くと、多くの人は南国の鮮やかな花を思い浮かべるかもしれません。しかし、ハイビスカスは観賞用だけでなく、スパイスやハーブとしても古くから利用されてきました。特に、ハイビスカスの萼(がく)部分は乾燥させてハーブティーや料理に使われ、爽やかな酸味が特徴です。本記事では、ハイビスカスの別名や名前の由来、科名、原産地、利用部位、植物の特徴、用途について詳しく解説していきます。

ハイビスカスの別名と名前の由来

ハイビスカスにはいくつかの別名があり、特に食用として用いられる品種「ローゼル(Roselle)」はよく知られています。学名はHibiscus sabdariffaで、主にこの種類がスパイスやハーブとして利用されています。

「ハイビスカス」という名前の由来は、ギリシャ語の「hibiskos」に由来するとされており、これは古代ギリシャの植物学者ディオスコリデスが名付けたと言われています。また、ローゼル(Roselle)という名前は、フランス語の「roselle」に由来し、バラのような美しい花を持つことから名付けられたと考えられています。

世界各地で異なる名前で呼ばれており、例えばエジプトでは「カルカデ(Karkadeh)」、カリブ海地域では「ジャマイカンソレル(Jamaican Sorrel)」として親しまれています。

ハイビスカスの科名と原産地

ハイビスカスはアオイ科(Malvaceae)に属する植物で、同じ科の仲間にはオクラやワタ(コットン)などがあります。

原産地はアフリカのサハラ以南とされ、特に西アフリカや中央アフリカで古くから栽培されていました。その後、アラビア半島やインド、東南アジアへと広がり、現在では熱帯・亜熱帯地域を中心に広く栽培されています。特にスーダン、エジプト、インド、タイ、ジャマイカなどが主要な生産国として知られています。

ハイビスカスの利用部位と植物としての特徴

ハイビスカスの中でも、スパイスやハーブとして利用されるのは萼(がく)の部分です。花が咲いた後にできるこの部分を乾燥させ、ハーブティーや料理に使用します。

ハイビスカスの特徴

●花の色:一般的に赤やピンクですが、白や黄色の品種も存在します。

●高さ:1.5~2.5m程度に成長する低木。

●開花期:温暖な気候では一年中咲くこともありますが、通常は夏から秋にかけて開花します。

●実の特徴:花が枯れた後、赤い萼が膨らみ、乾燥させて使用される。

ハイビスカスの萼には、クエン酸やリンゴ酸が豊富に含まれており、これが特有の酸味を生み出しています。また、アントシアニンというポリフェノールも多く含まれ、美しい赤色を呈しています。

ハイビスカスの用途

ハイビスカスは、古くから世界各地でさまざまな用途に利用されてきました。以下に代表的な用途を紹介します。

1. ハーブティーとしての利用

最も一般的な利用法はハイビスカスティーです。乾燥させた萼をお湯に浸して抽出し、爽やかな酸味が特徴のティーとして楽しまれています。エジプトやスーダンでは「カルカデ」として親しまれ、暑い気候での水分補給や健康維持のために飲まれています。

2. 料理のスパイス・調味料としての利用

ハイビスカスの酸味を活かし、さまざまな料理にも使用されます。

●ジャムやゼリー:ハイビスカスの赤い色と酸味がフルーツジャムやゼリーに最適。

●ソースやドレッシング:肉料理やサラダに使われることも。

●発酵食品:一部の国ではハイビスカスを発酵させた飲料が作られる。

3. 美容・健康分野での利用

ハイビスカスには、美容や健康に良い成分が豊富に含まれています。

●抗酸化作用:アントシアニンが豊富で、肌の老化防止に効果的。

●疲労回復:クエン酸やビタミンCが多く、体の疲れを和らげる。

●血圧調整:ハイビスカスティーは血圧を下げる効果があるとされる。

4. 染料としての利用

ハイビスカスの美しい赤色は、天然の染料としても利用されてきました。布や食品の着色料として活用されることもあります。

ハイビスカスの味や香りは?

ハイビスカスの味や香りはどのような特徴があるのでしょうか?南国の美しい花として知られるハイビスカスですが、その萼(がく)の部分はスパイスやハーブとして利用され、特にハーブティーとして人気があります。ハイビスカスティーは鮮やかな赤色と爽やかな酸味が特徴で、リフレッシュ効果が高い飲み物として世界中で愛されています。また、香りにはフルーティーでややベリーのような甘酸っぱさがあり、他のハーブやフルーツとの相性も抜群です。本記事では、ハイビスカスの味や香りについて詳しく解説します。

ハイビスカスの味の特徴

1. 爽やかな酸味が特徴

ハイビスカスティーの最大の特徴は、キリッとした爽やかな酸味です。この酸味の正体は、ハイビスカスに豊富に含まれるクエン酸やリンゴ酸などの有機酸です。これらはレモンやオレンジなどの柑橘類にも含まれており、飲んだときにさっぱりとした印象を与えます。

2. ほのかな甘みも感じられる

ハイビスカス自体には強い甘みはありませんが、酸味の中にほんのりとした甘みを感じることができます。この甘みは、特にハチミツや砂糖を加えることで引き立ち、飲みやすくなります。

3. フルーツやハーブとの相性が良い

ハイビスカスの酸味は、他のフルーツやハーブと組み合わせることでより豊かな風味を楽しむことができます。例えば、以下の組み合わせが人気です。

●ローズヒップ:ビタミンCが豊富で、甘酸っぱさが増す。

●ミント:清涼感がプラスされ、よりさっぱりとした味わいに。

●シナモン:スパイシーな香りと合わさり、温かみのある味わいに。

●オレンジピール:柑橘の香りと相性抜群で、爽やかな風味に。

ハイビスカスの香りの特徴

1. フルーティーで華やか

ハイビスカスの香りは、フルーティーで華やかなのが特徴です。特にベリー系の甘酸っぱい香りがあり、飲んだときにふんわりとした香りが広がります。これはハイビスカスに含まれるフラボノイドやポリフェノールが関係しており、自然な芳香を生み出しています。

2. ほんのりスパイシーなニュアンスも

ハイビスカスには、微かにスパイシーな香りを感じることもあります。これは、萼の部分に含まれる特有の成分が関係しており、料理やドリンクに加えると深みのある味わいを演出します。

3. 冷やすと香りが引き立つ

温かい状態のハイビスカスティーは酸味が強調されますが、冷やすことで香りがより際立ちます。アイスティーにすると、ベリーのような香りが強調され、よりフルーティーな印象になります。暑い季節には冷たいハイビスカスティーが特におすすめです。

ハイビスカスの味と香りを活かす楽しみ方

1. ハイビスカスティーとして

一番シンプルな楽しみ方は、ハイビスカスティーです。

●お湯を注ぐと、鮮やかな赤色が広がり、酸味のあるフルーティーな香りが漂います。

●甘みを加えたい場合はハチミツやアガベシロップを少量加えると、バランスの良い味になります。

●冷やして飲むと、より爽やかでフルーティーな風味が楽しめます。

2. フルーツジュースとブレンドする

オレンジジュースやアップルジュースとハイビスカスティーをブレンドすると、酸味がやわらぎ、より飲みやすくなります。特に夏場には、氷を入れてアイスティーにすると爽やかさがアップします。

3. カクテルやモクテルに活用

ハイビスカスの鮮やかな色と香りは、カクテルやモクテル(ノンアルコールカクテル)にもぴったりです。

●ハイビスカス×ソーダ:炭酸水で割ると、爽快感のあるドリンクに。

●ハイビスカス×ラム:ラム酒と合わせると、トロピカルなカクテルが楽しめる。

●ハイビスカス×ジンジャーエール:スパイシーな風味が加わり、飲みごたえのある味に。

ハイビスカスの種類は?

ハイビスカスの種類はどのくらいあるのでしょうか?ハイビスカスと聞くと、南国の鮮やかな花を思い浮かべるかもしれませんが、実は世界には200種類以上のハイビスカスが存在します。観賞用として人気のある品種だけでなく、スパイスやハーブとして利用されるものもあります。本記事では、代表的なハイビスカスの種類とその特徴について詳しく解説します。

1. 食用として利用されるハイビスカス

① ローゼル(Hibiscus sabdariffa)

特徴

●スパイスやハーブとして利用される最も有名な種類。

●深紅色の萼(がく)が特徴で、乾燥させてハイビスカスティーや料理に使用される。

●酸味が強く、爽やかな風味があり、ビタミンCやポリフェノールを豊富に含む。

エジプトやスーダンでは「カルカデ」として親しまれ、暑い地域では冷たい飲み物として人気。

用途

●ハイビスカスティー、ジャム、ゼリー、ソース、スパイスとして利用。

●乾燥した萼を煎じて飲むことで、疲労回復や美容効果が期待される。

② カエンカズラ(Hibiscus acetosella)

特徴

●「レッドソレル」とも呼ばれる、深紅色の葉を持つハイビスカス。

●葉にも酸味があり、サラダやスープに加えられることがある。

●萼や葉をハーブティーにして飲むことも可能。

用途

●サラダの彩り、スープの酸味づけ、ハーブティーとして利用。

2. 観賞用として人気のハイビスカス

① ブッソウゲ(Hibiscus rosa-sinensis)

特徴

●日本で一般的に「ハイビスカス」として親しまれている品種。

●熱帯・亜熱帯地域に広く分布し、赤、ピンク、黄色、オレンジなどの花を咲かせる。

●沖縄やハワイではシンボルフラワーとして有名。

用途

●主に観賞用だが、一部の地域では葉や花を伝統薬として利用することもある。

② ムクゲ(Hibiscus syriacus)

特徴

●韓国の国花としても知られるハイビスカスの一種。

●寒さに強く、日本の本州や韓国、中国などでも育てやすい。

●花の色は白やピンク、紫があり、夏に美しく咲く。

用途

●観賞用の庭木や生垣として人気。

●一部の品種は伝統的な薬として利用されることも。

③ フヨウ(Hibiscus mutabilis)

特徴

●日本の庭園や公園で見られる品種。

●花の色が時間とともに変化し、朝は白、昼はピンク、夕方には赤くなることから「酔芙蓉(スイフヨウ)」とも呼ばれる。

用途

●観賞用として人気があり、特に秋に咲く花として親しまれている。

ハイビスカスの歴史は?

ハイビスカスの歴史はどのように始まり、世界中に広がっていったのでしょうか?鮮やかな花を咲かせるハイビスカスは、観賞用としてだけでなく、スパイスやハーブ、伝統医療の一部としても長い歴史を持っています。特に、食用として利用される「ローゼル(Hibiscus sabdariffa)」は、古代エジプトやアフリカの伝統文化に根付いており、世界中でさまざまな形で親しまれてきました。本記事では、ハイビスカスの歴史を古代から現代に至るまで詳しく解説していきます。

ハイビスカスの起源と原産地

ハイビスカスの原産地はアフリカの熱帯地域と考えられています。特に、現在スパイスやハーブとして利用されている「ローゼル(Hibiscus sabdariffa)」は、西アフリカや中央アフリカが起源とされ、そこで栽培され始めました。

ハイビスカスはアオイ科の植物で、オクラやワタ(コットン)と同じ仲間に属します。ローゼルは、鮮やかな赤い萼(がく)が特徴で、食用・薬用として利用されることが多く、古くからさまざまな文化圏で活用されてきました。

古代エジプトとハイビスカス

クレオパトラも愛した「カルカデ」

ハイビスカスの歴史において、古代エジプトは非常に重要な役割を果たしています。エジプトでは、「カルカデ(Karkadeh)」と呼ばれ、特にハイビスカスティーとして飲まれてきました。

古代エジプトでは、クレオパトラが美容と健康のためにハイビスカスティーを愛飲していたという伝説も残っています。ハイビスカスに含まれるビタミンCやポリフェノールが美肌に良いとされ、王族や貴族たちもこの飲み物を楽しんでいたと考えられています。

また、エジプトではハイビスカスティーが体を冷やす作用を持つと信じられており、暑い砂漠の気候の中で清涼飲料として重宝されました。現在でも、エジプトではハイビスカスティーが非常に人気のある飲み物となっています。

アフリカから中東、アジアへの広がり

交易とともに広がるハイビスカス

ハイビスカスは、アフリカから中東やアジアへと広がっていきました。特に、アラビア半島を経由してインドや東南アジアに伝わり、各地で栽培されるようになります。

●アラビア半島・ペルシャ(現在のイラン周辺):伝統的なハーブティーの材料として使用。

●インド:アーユルヴェーダ(伝統医学)でハイビスカスが健康維持に役立つとされ、特に消化器系の不調や体の熱を下げるために用いられた。

●東南アジア:マレーシアやインドネシアでは、ハイビスカスの花が国のシンボルとして使われるようになる。

このように、ハイビスカスは交易を通じて世界各地に広がり、それぞれの文化に合わせた使われ方がされるようになりました。

ハイビスカスのヨーロッパへの伝来

大航海時代とハイビスカス

16世紀から17世紀にかけての大航海時代に、ハイビスカスはさらに世界中へと広がっていきます。特に、ヨーロッパの探検家たちは、新たなスパイスやハーブを求めてアフリカやアジアを旅し、多くの植物を本国に持ち帰りました。

ヨーロッパでは、ハイビスカスは主に健康に良いハーブティーとして知られるようになり、フランスやドイツなどで人気を集めました。また、赤い色が特徴的なことから、食品の天然着色料としても活用されるようになりました。

ハイビスカスのアメリカ大陸への伝播

カリブ海と南米での栽培

ヨーロッパからさらにハイビスカスはアメリカ大陸へと広がります。特に、カリブ海諸国や中南米では、ハイビスカスは重要な飲み物の材料となりました。

●ジャマイカ:「ジャマイカンソレル(Jamaican Sorrel)」と呼ばれ、クリスマス時期にハイビスカスティーを楽しむ文化がある。

●メキシコ:「アグア・デ・フロール・デ・ジャマイカ(Agua de Flor de Jamaica)」という名前で、冷たいハイビスカスティーが人気。

ハイビスカスティーは、アフリカ由来の文化を持つカリブ海地域の人々にとって、伝統的な飲み物として定着していきました。

日本におけるハイビスカスの歴史

日本にハイビスカスが伝わったのは比較的遅く、明治時代以降と考えられています。

沖縄とハイビスカス

沖縄では、ハイビスカスは「アカバナー」と呼ばれ、観賞用として多く栽培されています。特に、南国らしい景観を作るために庭や公園などで植えられることが多いです。ただし、日本で一般的に見られるのは「ブッソウゲ(Hibiscus rosa-sinensis)」であり、食用のローゼルとは異なります。

近年では、日本でも健康志向の高まりとともにハイビスカスティーが注目されるようになり、スーパーやハーブ専門店で手に入るようになりました。

ハイビスカスの保存は?

ハイビスカスの保存はどのように行うのが最適なのでしょうか?ハイビスカスはフレッシュ(生)とドライ(乾燥)の2種類の形態で流通しており、それぞれ適した保存方法が異なります。適切に保存することで、風味や栄養価を長持ちさせ、美味しく楽しむことができます。本記事では、フレッシュハイビスカスとドライハイビスカスの保存方法、保存期間、注意点について詳しく解説します。

フレッシュハイビスカスの保存方法

1. 冷蔵保存(短期間の保存)

フレッシュなハイビスカスの花や萼(がく)は、鮮度を保つために冷蔵保存が基本です。

保存方法

1.ハイビスカスの花を軽く水洗いし、水気をしっかり拭き取る。

2.湿らせたキッチンペーパーで包み、ポリ袋や保存容器に入れる。

3.冷蔵庫の野菜室で保存する。

保存期間

●3~5日程度(できるだけ早めに使用するのがおすすめ)

注意点

●水洗い後はしっかりと水気を拭き取らないと、カビが発生しやすくなる。

●エチレンガスを出す果物(バナナやリンゴ)と一緒に保存すると劣化が早まるので避ける。

2. 冷凍保存(長期間の保存)

冷凍することで、フレッシュハイビスカスを数か月間保存できます。

保存方法

1.花や萼をよく洗い、水気をしっかりと拭き取る。

2.一つずつラップで包むか、ジップロックに入れて冷凍する。

3.できるだけ空気を抜いて密閉し、冷凍庫に入れる。

保存期間

●約3~6か月(冷凍焼けを防ぐため、できるだけ早めに使うのが理想)

解凍方法

●そのまま料理やお茶に使用可能。

●ゆっくり解凍すると食感が保たれる。

注意点

●再冷凍すると品質が落ちるので、使う分だけ解凍するのがベスト。

●水分が抜けて食感が変わることがあるため、ティーやシロップに使用するのがおすすめ。

ドライハイビスカスの保存方法

1. 室温保存(乾燥状態を維持)

市販の乾燥ハイビスカス(ドライハイビスカス)は、湿気を防ぐことが重要です。

保存方法

1.乾燥剤を入れた密閉容器やジップロックに入れる。

2.直射日光や湿気の多い場所を避け、冷暗所(戸棚や引き出し)で保存する。

保存期間

●6か月~1年(適切に保存すれば1年以上持つことも)

注意点

●湿気に弱いため、梅雨時や湿度の高い地域では特に注意。

●一度開封したらできるだけ早めに消費するのが理想。

●強い香りのスパイス(シナモンやクローブなど)の近くに置くと、香りが移る可能性がある。

2. 冷蔵・冷凍保存(長期保存向け)

長期間保存したい場合は、冷蔵や冷凍も可能ですが、注意点もあります。

冷蔵保存

●密閉容器に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存。

●湿気を吸わないよう、しっかり密封する。

冷凍保存

●冷凍可能だが、乾燥した状態を保つために完全に密閉する必要がある。

●使用時には常温で解凍し、すぐに使うのが理想。

保存期間

●冷蔵:6か月~1年

●冷凍:1年以上(風味が落ちることもあるので早めに消費推奨)

注意点

●冷蔵・冷凍するときは結露に注意(水分がつくとカビの原因になる)。

●乾燥剤を入れることで湿気対策が可能。

ハイビスカスの保存に関するよくある質問

Q1. 乾燥ハイビスカスが湿ってしまったら?

湿気を吸ってしまった場合は、再度乾燥させることで復活できます。

方法

1.低温(50℃程度)でオーブンや食品乾燥機を使って乾燥させる。

2.天日干しする(天気の良い日に2~3時間ほど)。

ただし、長期間湿った状態だった場合はカビのリスクがあるため、変な臭いや色の変化がないか確認することが重要です。

Q2. 乾燥ハイビスカスの香りが薄れてしまったら?

香りが弱くなった場合は、密閉容器に保存しておくことである程度回復することがあります。それでも香りが戻らない場合は、新しいものに買い替えを検討しましょう。

Q3. ハイビスカスティーの作り置き保存は?

ハイビスカスティーを作り置きする場合、冷蔵保存が最適です。

保存方法

1.作ったハイビスカスティーを清潔な容器に入れる。

2.冷蔵庫で保存し、2~3日以内に飲み切る。

3.風味を保つため、飲むときにレモンやはちみつを加えるのもおすすめ。

ハイビスカスの魅力は?

ハイビスカスの魅力は、鮮やかな見た目だけではなく、美容や健康への効果、爽やかな風味、幅広い用途にあります。南国を代表する花として知られるハイビスカスですが、特に食用として利用される「ローゼル(Hibiscus sabdariffa)」は、ハーブティーやスパイスとして世界中で愛されています。本記事では、ハイビスカスの美容・健康効果、味や香り、活用方法など、その多彩な魅力について詳しく解説します。

1. 鮮やかな赤色が魅力的!見た目の美しさ

ハイビスカスといえば、まず目を引くのが美しい赤色です。特に、ローゼルの萼(がく)を使ったハイビスカスティーは、鮮やかなルビーのような色合いを持ち、見た目の美しさも魅力の一つです。

この赤色は、アントシアニンという天然の色素によるものです。アントシアニンは、ブルーベリーや赤ワインにも含まれるポリフェノールの一種で、抗酸化作用があり、美容や健康にも良いとされています。

また、料理やドリンクに使用することで、食卓を華やかに彩ることができるのも魅力の一つです。

2. 美容と健康にうれしい効果

ハイビスカスは、美容や健康をサポートするさまざまな成分を含んでいます。

① 美肌効果

ハイビスカスにはビタミンCが豊富に含まれており、コラーゲンの生成を助け、肌のハリやツヤを保つのに役立ちます。また、アントシアニンの抗酸化作用が紫外線ダメージから肌を守る働きを持っているため、アンチエイジングにも効果が期待されます。

② 疲労回復とエネルギーチャージ

ハイビスカスにはクエン酸やリンゴ酸が含まれており、疲労回復に効果的です。運動後や疲れを感じたときに飲むと、体をリフレッシュさせることができます。また、クエン酸はエネルギー代謝を促進するため、ダイエット中の方にもおすすめです。

③ デトックス効果とむくみ解消

ハイビスカスにはカリウムが豊富に含まれており、体内の余分な水分や老廃物を排出するのを助けます。これにより、むくみの解消やデトックス効果が期待できます。特に、塩分の多い食事を摂った後や、むくみが気になる朝に飲むとスッキリとした気分になれます。

④ 血圧を下げる作用

ハイビスカスティーには、血圧を下げる効果があるとされる研究もあります。ポリフェノールやカリウムの働きにより、血管を健康に保ち、高血圧の予防や改善に役立つ可能性があります。

3. 爽やかな酸味とフルーティーな香り

ハイビスカスティーの味は、レモンのような爽やかな酸味が特徴です。これは、クエン酸やリンゴ酸などの有機酸によるもので、スッキリとした後味が楽しめます。また、ハイビスカスはベリー系のフルーティーな香りを持っており、他のハーブやフルーツと組み合わせることで、より豊かな風味を楽しむことができます。

特におすすめの組み合わせは以下の通りです。

●ローズヒップ:ビタミンCが豊富で、美容に良い。

●ミント:清涼感をプラスし、リフレッシュ効果を高める。

●オレンジピール:柑橘系の香りが加わり、飲みやすくなる。

●ハチミツ:酸味を和らげ、まろやかな甘みが加わる。

4. 幅広い活用法が魅力!

ハイビスカスは、ハーブティーとして飲むだけでなく、料理や美容アイテムとしても活用できます。

① ハイビスカスティー

最も一般的な飲み方で、お湯を注ぐだけで手軽に楽しめます。ホットでもアイスでも美味しく、レモンやハチミツを加えると味に変化をつけられます。

② 料理やお菓子に活用

ハイビスカスの酸味と赤い色を活かして、さまざまな料理に活用できます。

●ジャムやゼリー:鮮やかな色と爽やかな風味が楽しめる。

●ドレッシング:オリーブオイルやビネガーと合わせてサラダに。

●デザート:ヨーグルトやアイスクリームに混ぜてアクセントに。

③ スキンケア・美容アイテム

ハイビスカスの抗酸化成分を活かし、スキンケアにも活用されています。

●ハイビスカスローション:肌のハリを保つための化粧水として使用。

●ハイビスカスバス:お風呂に入れるとリラックス効果が高まる。

ハイビスカスを使ったレシピ

ハイビスカスの爽やかな酸味と美しい赤色を活かした、美味しいレシピをご紹介!ハーブティーやデザート、料理にも使える万能なハイビスカスを楽しみましょう。

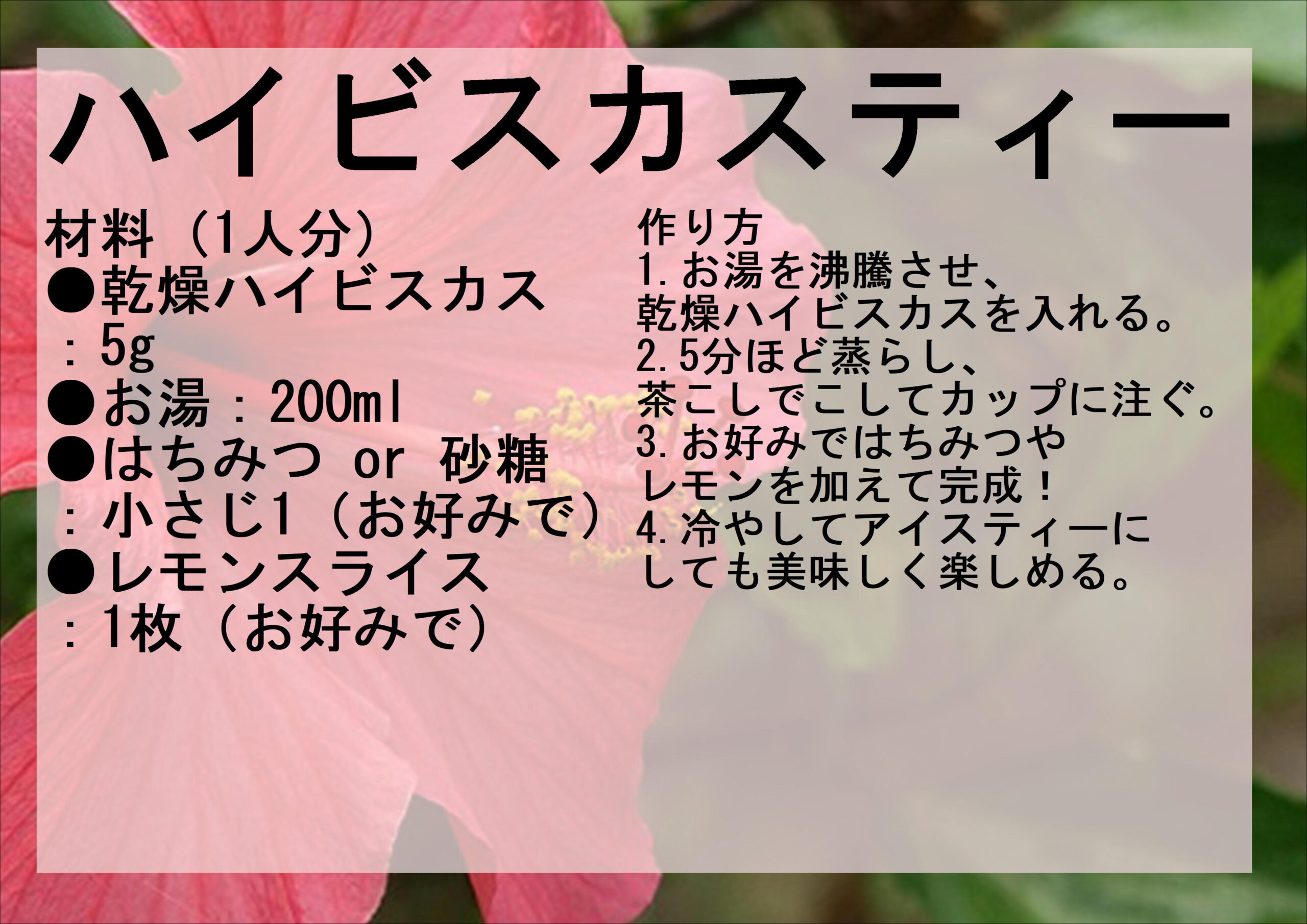

ハイビスカスティー

ハイビスカスティーの材料(1人分)

●乾燥ハイビスカス:5g

●お湯:200ml

●はちみつ or 砂糖:小さじ1(お好みで)

●レモンスライス:1枚(お好みで)

ハイビスカスティーの作り方

1.お湯を沸騰させ、乾燥ハイビスカスを入れる。

2.5分ほど蒸らし、茶こしでこしてカップに注ぐ。

3.お好みではちみつやレモンを加えて完成!

4.冷やしてアイスティーにしても美味しく楽しめる。