ローレルとは何か?由来から使い方、美容・健康効果まで丸わかり!

ローレルとは、料理に香りと深みを加える人気のスパイスで、ローリエやベイリーフとも呼ばれます。古代から重宝されてきたその歴史や由来はもちろん、煮込み料理などでの使い方、美容や健康効果、防腐作用やリラックス効果まで、多くの魅力があります。フレッシュとドライの違いや、長持ちさせる保存方法まで知っておけば、毎日の料理がもっと豊かになります。ローレルのすべてをわかりやすく解説します。

商品のご購入はこちらから↓↓

ローレルとはどんなスパイス?

ローレルとはどんなスパイスは、料理に豊かな香りと風味を加える定番のハーブスパイスであり、特に煮込み料理やスープ、シチューなどで幅広く活用されています。ローレルは「ローリエ」や「ベイリーフ」といった別名でも知られ、日本の家庭でもおなじみのスパイスの一つです。その独特な香りとさわやかな風味は、料理を一層引き立てるだけでなく、防腐や消臭効果もあるため、古くから愛用されてきました。この記事では、ローレルの名前の由来や植物としての特徴、原産地や利用部位、用途などを詳しくご紹介します。

ローレルの別名と名前の由来

ローレルにはいくつかの別名があります。英語では「ベイリーフ(Bay Leaf)」、フランス語では「ローリエ(Laurier)」と呼ばれています。日本では「月桂樹(げっけいじゅ)」としても知られています。「ローレル」という名称は、学名の Laurus nobilis に由来しており、「栄光の月桂樹」という意味が込められています。古代ギリシャやローマ時代には、勝利者の頭に月桂冠(ローレルクラウン)が飾られていたことでも有名で、「栄光」や「勝利」の象徴とされてきました。

ローレルの科名と植物としての特徴

ローレルはクスノキ科(Lauraceae)に属する常緑高木です。原産地は地中海沿岸地域で、温暖な気候を好みます。樹高は10メートル以上にもなり、光沢のある緑色の葉が特徴です。葉は革のようにしっかりとしており、独特の芳香を放ちます。この香りの成分はシネオール(1,8-シネオール)という精油成分によるもので、料理に使うと爽やかな香りが広がり、食欲をそそります。

また、ローレルの木は耐寒性が比較的高く、園芸植物としても人気です。日本でも暖かい地域では庭木として育てられ、観賞用としても親しまれています。春には黄色がかった小さな花を咲かせ、秋には黒い実をつけます。

ローレルの原産地と世界での広がり

ローレルの原産地は地中海沿岸ですが、その利用は古代文明にまでさかのぼります。古代ギリシャでは、アポロン神の象徴とされ、神聖な木として崇められていました。勝者の証としての「月桂冠」は、オリンピックの勝者に贈られたことでも知られています。ローマ時代になると、軍事的な勝利や詩人への栄誉を称えるためにも用いられ、「栄光の象徴」としての地位を確立しました。

その後、地中海からヨーロッパ全土へと広まり、フランス料理やイタリア料理の香り付けに欠かせないスパイスとして定着しました。さらに、ヨーロッパからアジア、アメリカへと渡り、今では世界中で愛されるスパイスの一つになっています。

ローレルの利用部位と収穫方法

ローレルの利用部位は主に「葉」です。葉は収穫後、乾燥させてドライハーブとして使われることが一般的ですが、フレッシュな状態でも利用されます。乾燥させることで香りが凝縮し、長期保存が可能になります。収穫のタイミングとしては、葉が十分に成長し、油分が豊富な時期である初夏から秋にかけてが最適です。

収穫した葉は風通しの良い場所でしっかりと乾燥させることが大切です。乾燥したローレルは、保存容器に入れて直射日光を避けることで、1年以上品質を保つことができます。フレッシュなローレルは冷蔵保存することで、約1週間ほど使用可能です。

ローレルの用途と活用法

ローレルの用途は非常に多岐にわたります。代表的なのは、煮込み料理の風味付けです。ビーフシチューやカレー、ミネストローネなどに数枚加えるだけで、料理全体に奥深い香りが広がります。肉や魚の臭み消しにも効果的で、マリネやピクルスなどにもよく使用されます。

また、ローレルは料理だけでなく、アロマテラピーやクラフトにも利用されています。葉に含まれる精油成分にはリラックス効果や抗菌作用があり、サシェ(香り袋)やポプリとしても人気です。さらに、防虫効果もあるため、衣類の保管時に利用されることもあります。

薬用としても古くから知られており、消化促進や抗炎症作用が期待されています。ローレルを使ったハーブティーは、リラックス効果があり、気持ちを落ち着けたいときにもおすすめです。

ローレルの味や香りは?

ローレルの味や香りは、料理に奥深さと華やかさを加える魅力的な特徴を持っています。ローレルは、「ローリエ」や「ベイリーフ」といった別名で親しまれ、日本の家庭料理から本格的なフランス料理やイタリアンまで、幅広く使われているスパイスです。その香りと味わいは、食材の持つ風味を引き立て、料理全体のクオリティを格段に高めてくれます。

ローレルの香りの特徴

ローレルの最大の魅力は、なんといってもその芳醇な香りです。爽やかでありながらもほのかにスパイシーさを感じさせる香りは、料理中に加えることで素材の臭みを抑えつつ、全体に上品な風味をまとわせます。この独特の香りは、葉に含まれる「シネオール(1,8-シネオール)」や「オイゲノール」などの精油成分によるものです。

シネオールはユーカリにも含まれる成分で、清涼感のある香りが特徴です。これにより、肉や魚の臭みを和らげると同時に、料理をさっぱりとした後味に仕上げる効果があります。さらにオイゲノールは、クローブにも含まれる甘くスパイシーな香り成分で、深みのある芳香を加える役割を果たしています。

調理中に加熱されることでこれらの成分が引き出され、料理全体に香りが均一に広がります。煮込み料理にローレルを一枚入れるだけで、まるでレストランのような香り高い一皿が完成します。

ローレルの味わいの特徴

ローレルの味は非常に控えめでありながら、料理に奥行きをもたらします。生の葉をそのまま食べるとやや苦みがありますが、乾燥させた葉を料理に加えることで、苦みは和らぎ、ほのかな渋みとスパイシーさが際立ちます。

味自体は強く主張しすぎることがなく、料理の他の素材の味を邪魔しないのが特徴です。だからこそ、煮込み料理やスープ、ソースなど長時間火を通す料理に最適です。味を目立たせるというよりは、料理全体の調和を取る役割を担っていると言えるでしょう。

また、ローレルの苦みや渋みは、トマトソースやビーフシチューのような濃厚な料理に加えるとバランスが取れ、味に深みが増します。特に肉料理では、脂の多い部位のしつこさを軽減し、食べやすさを向上させる効果が期待できます。

フレッシュとドライの違い

ローレルにはフレッシュ(生葉)とドライ(乾燥葉)の2種類がありますが、香りや味わいにも違いがあります。フレッシュなローレルは、青々しく爽やかな香りが特徴で、より清涼感のある風味を楽しめます。一方で、ドライのローレルは香りが凝縮され、調理の際にしっかりとした香りを料理に移すことができます。

一般的には、保存性の高さや使いやすさからドライローレルがよく使われますが、ハーブティーや短時間で仕上げる料理にはフレッシュローレルもおすすめです。フレッシュな葉を使う場合は、生のままちぎるのではなく、軽く手で揉むことで香りがより引き立ちます。

ローレルの香りと味の活用法

ローレルの香りと味わいを最大限に活かすには、加熱調理が鍵です。煮込み料理の初めにローレルを加え、中火〜弱火でじっくりと煮込むことで、香りがじわじわと料理全体に広がります。ポイントは、煮込み終わりのタイミングで葉を取り除くこと。長時間入れっぱなしにすると、苦みが強く出ることがあるため、適度なタイミングで取り除くのがおすすめです。

また、ローレルはピクルスやマリネ液の香り付けにも最適です。酸味のある液体にスパイシーな香りが溶け込み、食欲をそそる一品に仕上がります。さらには、手作りのハーブソルトやスパイスミックスに加えることで、料理の幅をぐっと広げることができます。

ローレルの種類は?

ローレルの種類は、実はひとつだけではありません。料理によく使われるローレルは、一般的に「ローリエ」や「ベイリーフ」とも呼ばれ、さまざまな品種や形態が存在します。原産地や加工方法によって香りや味わいが異なり、料理の種類や目的に応じて使い分けることで、より豊かな風味を楽しめます。ここでは、代表的なローレルの種類とその特徴、使い方の違いについて詳しくご紹介します。

ローレル(ローリエ/ベイリーフ)の基本的な種類

ローレルの種類は、実はひとつだけではありません。料理によく使われるローレルは、一般的に「ローリエ」や「ベイリーフ」とも呼ばれ、さまざまな品種や形態が存在します。原産地や加工方法によって香りや味わいが異なり、料理の種類や目的に応じて使い分けることで、より豊かな風味を楽しめます。ここでは、代表的なローレルの種類とその特徴、使い方の違いについて詳しくご紹介します。

ローレル(ローリエ/ベイリーフ)の基本的な種類

ローレルというと、一般的には「月桂樹(げっけいじゅ)」の葉を指します。英語では「ベイリーフ(Bay Leaf)」、フランス語では「ローリエ(Laurier)」として知られており、世界中で愛用されているスパイスです。ローレルの種類は、大きく分けて「地中海産ローレル」と「カリフォルニア産ローレル」の2つが代表的です。

地中海産ローレル(トゥルーベイリーフ)

地中海産ローレルは「トゥルーベイリーフ」とも呼ばれ、ヨーロッパを中心に古くから料理や薬用として利用されてきました。特にイタリア、フランス、トルコなどの地中海沿岸地域で栽培されており、その歴史は古代ギリシャやローマ時代にまでさかのぼります。

特徴としては、葉が薄く、やわらかな香りと上品な風味が魅力です。スープや煮込み料理、ソースなどに加えると、ほのかな苦みと芳醇な香りが料理全体を引き立てます。日本でもスーパーなどで一般的に手に入るローレルは、この地中海産が多いです。

カリフォルニア産ローレル(カリフォルニアベイリーフ)

アメリカ西海岸に自生するカリフォルニア産ローレルは、「カリフォルニアベイリーフ」として知られています。地中海産と比べると、葉が厚く、香りが非常に強いのが特徴です。メントールのような清涼感のある香りが際立っており、香りの強さでは地中海産を上回ります。

料理に使う場合は、少量でもしっかりと風味がつくため、使いすぎると香りが強くなりすぎる点に注意が必要です。スモーキーな風味を活かして、グリル料理やバーベキューなどに使うと良いアクセントになります。

フレッシュローレルとドライローレルの違い

ローレルには「フレッシュ(生葉)」と「ドライ(乾燥葉)」の2つの形態があり、それぞれに特徴があります。

フレッシュローレル

収穫したばかりのローレルをそのまま使うフレッシュタイプは、青々とした見た目と爽やかな香りが魅力です。香りが繊細で、短時間の調理でも風味がしっかりと伝わります。魚の香草焼きや、マリネの香り付けなどに最適です。ただし、保存が難しく、購入後は冷蔵庫で保存し、できるだけ早く使い切る必要があります。

ドライローレル

もっとも一般的なのがドライローレルです。乾燥することで香り成分が凝縮され、長期保存が可能になります。煮込み料理やスープなど、長時間の加熱が必要な料理に向いています。葉を折ることで香りがより引き立つため、調理の際は軽く折ってから加えると良いでしょう。

その他の類似品種:インディアンベイリーフ

ローレルに似た香りを持つハーブとして「インディアンベイリーフ」もあります。これはインド料理によく使われる香辛料で、ローレルとは異なる植物「Cinnamomum tamala(シナモンの仲間)」から採れます。ローレルに比べて甘みのあるシナモン系の香りが特徴で、ビリヤニやカレー、マサラ料理などに使われます。

ローレルとインディアンベイリーフは名前が似ているものの、風味は大きく異なるため、代用する場合は注意が必要です。

ローレルの種類ごとの使い分けポイント

●地中海産ローレル: 煮込み料理やスープに。まろやかで上品な香りが特徴。

●カリフォルニア産ローレル: 香りが強めなので、グリル料理や燻製料理に。

●フレッシュローレル: 短時間調理やハーブティーに。爽やかな香りが楽しめる。

●ドライローレル: 長時間煮込む料理に最適。香りがしっかりと残る。

●インディアンベイリーフ: エスニック料理に。甘みとスパイシーな風味が特徴。

ローレルの歴史は?

ローレルの歴史は、古代文明の時代までさかのぼる非常に奥深いものです。現在ではスパイスやハーブとして料理に欠かせない存在となっていますが、もともとは「栄光の象徴」や「薬草」として用いられてきました。ローレルは単なる調味料にとどまらず、歴史の中でさまざまな文化や宗教、医学にまで深く関わってきた植物です。今回は、そんなローレルの長い歴史を、古代から現代に至るまで詳しくご紹介します。

古代文明におけるローレルの起源

ローレルの歴史は約4000年以上前にまでさかのぼります。学名は「Laurus nobilis(ラウルス・ノビリス)」で、「nobilis」はラテン語で「高貴な」という意味を持ちます。このことからも、古代からローレルが特別な意味を持つ植物として扱われていたことがわかります。

古代ギリシャ:勝利と栄光の象徴

古代ギリシャでは、ローレルは神聖な植物とされていました。ギリシャ神話によると、太陽神アポロンが愛したニンフのダフネが姿を変えたのがローレルの木です。アポロンはその木を大切にし、自らの冠としたことから、ローレルの冠は「勝利」と「栄光」の象徴となりました。

当時のオリンピックでは、勝者にローレルの冠が授けられる習慣がありました。これが現在でも「栄冠に輝く」という表現として残っています。また、詩人や音楽家など、芸術に秀でた者にもローレルの冠が贈られることがありました。

古代ローマ:権威と成功の証

古代ローマにおいても、ローレルは特別な意味を持っていました。将軍や皇帝たちは戦いに勝利するとローレルの冠をかぶり、凱旋式に参加しました。ラテン語で「laurea(ラウレア)」は「勝者の冠」を意味し、ここから「ローリエ」という名前も派生しています。

さらにローマでは、ローレルは魔除けや厄除けの効果があるとされ、家庭の入口に飾られることも多かったと伝えられています。

中世ヨーロッパとローレル

中世に入ると、ローレルは単なるシンボルとしてだけでなく、実用的なハーブとしても重宝されるようになります。薬草学の発展とともに、ローレルの薬効が再発見され、さまざまな病気の治療に使われるようになりました。

薬用としての利用

ローレルの葉には抗菌作用や消化促進作用があり、風邪の予防や胃の不調を改善する目的で用いられました。中世ヨーロッパでは、ハーブティーとして飲まれたり、軟膏の材料として使われることもありました。

また、ローレルの芳香は「空気を清める」と信じられ、ペストの流行時には部屋にローレルの葉を吊るす習慣が広まりました。

ローレルの歴史とともに発展した料理文化

ローレルは料理用スパイスとしての歴史も長く、古代から中世、そして近代にかけてその用途が広がっていきました。

ヨーロッパの伝統料理に欠かせない存在

フランス料理の「ブーケガルニ」や、イタリア料理の「ラグー」などにはローレルが欠かせません。肉や魚の臭みを消し、料理全体の風味を引き締める役割を果たしています。特に煮込み料理やスープ、ソースに加えると、深みのある香りが料理の格を上げてくれます。

世界各地への広がり

大航海時代を経て、ローレルは世界中に広まりました。アジアでは特にインドや中東で料理に使われることが多く、独自の使い方が発展しました。日本にも明治時代に伝わり、現在では「ローリエ」として多くの家庭で親しまれています。

日本におけるローレルの歴史

日本では「ゲッケイジュ(月桂樹)」として知られるローレル。明治時代以降、西洋料理が普及する中で広まりました。特に洋食文化が根付く昭和時代には、シチューやカレーの風味付けに欠かせないスパイスとして家庭でも定着しました。

また、園芸用としても人気があり、観賞用の月桂樹が庭木として植えられることも増えています。最近では、健康志向の高まりとともに、ローレルの持つ抗菌作用や消化促進効果が注目され、ハーブティーやアロマオイルとしても活用されています。

現代におけるローレルの新たな活躍

現代では、ローレルはスパイスとしてだけでなく、美容や健康、さらにはリラクゼーションの分野でもその価値が見直されています。

健康と美容への効果

ローレルに含まれる「シネオール」や「リナロール」といった成分は、抗炎症作用やリラックス効果があり、アロマテラピーでも人気があります。また、抗菌作用があるため、ナチュラルな掃除用品や虫除けスプレーの材料としても利用されています。

エコ・サステナブルな視点での再評価

さらに、サステナブルなライフスタイルを意識する人々の間で、天然素材としてのローレルが注目されています。合成香料ではなく自然由来の芳香を楽しみたい方にとって、ローレルは理想的な選択肢です。

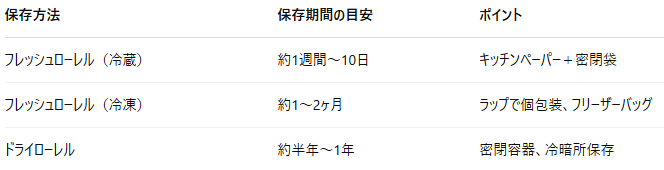

ローレルの保存はどうすればいい?香りと風味を長持ちさせるコツ

ローレルの保存は、香りと風味をしっかりキープするためにとても重要です。スパイスやハーブとして使われるローレル(ローリエ、ベイリーフとも呼ばれます)は、料理の風味付けに欠かせない存在ですが、保存方法を間違えるとすぐに香りが飛んでしまいます。この記事では、フレッシュローレルとドライローレルそれぞれの正しい保存方法、保存期間、劣化のサインまで詳しくご紹介します。長く美味しく使い続けるためのポイントを押さえましょう!

フレッシュローレルの保存方法

まずはフレッシュ(生)のローレルの保存から。摘みたてのフレッシュローレルは、鮮やかな緑色とフレッシュな香りが特徴です。ただし、水分が多いため劣化しやすく、保存方法には注意が必要です。

冷蔵保存

フレッシュローレルは、湿らせたキッチンペーパーで包み、さらに密閉袋に入れて冷蔵庫で保存します。冷蔵保存での目安は約1週間〜10日程度。乾燥しないように注意しながら、使う分だけ取り出して使いましょう。

冷凍保存

より長期間保存したい場合は、冷凍保存が効果的です。葉を1枚ずつラップで包むか、フリーザーバッグに重ならないように並べて冷凍しましょう。冷凍保存すれば、約1〜2ヶ月は香りを楽しめます。ただし、解凍すると食感が変わるため、煮込み料理など加熱調理での使用がおすすめです。

ドライローレルの保存方法

ドライ(乾燥)ローレルは、長期間保存できる点が大きなメリットです。乾燥させることで香りの持ちが良くなり、保存性がぐんと高まります。

直射日光と湿気を避ける

ドライローレルは湿気と直射日光が大敵です。密閉容器に入れ、冷暗所で保管するのが基本です。キッチンのコンロ周りなど、温度変化が激しい場所は避けましょう。

密閉性の高い保存容器を使う

空気に触れると香りが飛びやすいため、密閉できるガラス瓶やスパイスジャーでの保存がおすすめです。ジッパー付きの保存袋でも代用できますが、より香りを長持ちさせたい場合はガラス製の容器が最適です。

保存期間の目安

ドライローレルは正しく保存すれば、約1年は美味しく使えます。ただし、保存期間が長くなるほど香りは徐々に弱まっていくため、できれば半年〜1年以内に使い切るのがベストです。

劣化のサインを見極める

せっかくのローレルも、劣化してしまっては風味が台無しです。次のポイントをチェックして、使い時を見極めましょう。

●色の変化:ドライローレルの色が薄茶色に変色している場合は劣化のサインです。

●香りの薄まり:手で軽くこすってもほとんど香りがしないときは、交換時期です。

●カビや湿気:保存容器の内側に結露がある場合や、カビ臭がする場合は使用を避けましょう。

ローレルの魅力は?香り、効能、活用方法まで徹底解説

ローレルの魅力は、その芳醇な香りと多彩な活用方法にあります。ローリエやベイリーフとも呼ばれるローレルは、料理に奥深い風味を加えるスパイスとして世界中で愛されていますが、実は香りだけでなく、健康や美容にも嬉しい効能が豊富です。この記事では、ローレルが持つ魅力を「香り」「料理での役割」「健康効果」「美容への効果」「日常での活用方法」など、多角的にご紹介します。毎日の生活にローレルを取り入れるヒントがきっと見つかりますよ。

豊かな香りが料理を格上げする

ローレル最大の魅力は、やはりその香りです。ほのかな苦みと爽やかな芳香が特徴で、料理に深みを与えるだけでなく、素材の臭みを消す効果もあります。スープやシチュー、煮込み料理に加えると、他のスパイスや食材の風味を引き立てつつ、バランスの取れた味わいに仕上げてくれます。

ローレルの香り成分は「シネオール」や「オイゲノール」など。これらは料理中にじっくりと抽出され、ほんのり甘くスパイシーな香りが料理全体を包み込みます。特に肉や魚料理との相性が抜群で、臭み取りと風味付けを同時に叶えてくれるのです。

健康効果も期待できる優秀なハーブ

ローレルには、ただ料理を美味しくするだけでなく、健康維持にも役立つ成分が含まれています。古代ギリシャやローマ時代から「健康をもたらす葉」として重宝されてきた歴史があるほどです。

抗酸化作用で体を守る

ローレルの葉には抗酸化作用のある成分が多く含まれており、体内の活性酸素を抑えてくれます。これにより、老化防止や生活習慣病の予防にもつながるとされています。

消化促進とリラックス効果

ローレルの香り成分には消化を助ける働きがあり、食後の胃もたれや消化不良の改善に役立つと言われています。また、アロマ効果によるリラックス作用も期待でき、心身のバランスを整えるサポートにもなります。

抗菌・防腐効果

天然の抗菌作用を持つローレルは、保存食などにも活用されています。料理の保存性を高めるだけでなく、台所まわりの防虫対策として利用されることもあります。

美容にも嬉しいローレルの効果

ローレルは美容面でも注目されています。抗酸化作用が肌の老化を防ぎ、若々しさを保つサポートをしてくれるほか、血行促進作用で肌のくすみ対策にも効果的です。

また、ローレルオイルはスキンケアやヘアケア用品にも使われており、髪や頭皮を健やかに保つ働きがあります。自然派の美容法を取り入れたい方にとって、ローレルは頼もしい味方です。

料理だけじゃない!日常での活用方法

ローレルの魅力は料理だけにとどまりません。日常生活のさまざまなシーンで活躍します。

アロマやポプリとして

乾燥させたローレルをポプリやアロマに使うことで、爽やかで落ち着く香りを楽しむことができます。お部屋の空気をリフレッシュしたいときにおすすめです。

防虫アイテムとして

ローレルには天然の防虫効果があるため、クローゼットやキッチンに置くだけで虫除けとして役立ちます。化学薬品を使いたくない方にぴったりのナチュラルな選択肢です。

ハーブティーとして

乾燥ローレルを使ってハーブティーを楽しむのもおすすめです。ほのかな苦味と清涼感のある風味が特徴で、リラックスしたいときや食後のひとときにぴったりです。

ローレルを使ったレシピ

ローレルの豊かな香りを活かした簡単レシピをご紹介。日常の料理にひと工夫加えて、風味豊かなひと皿を楽しみましょう。

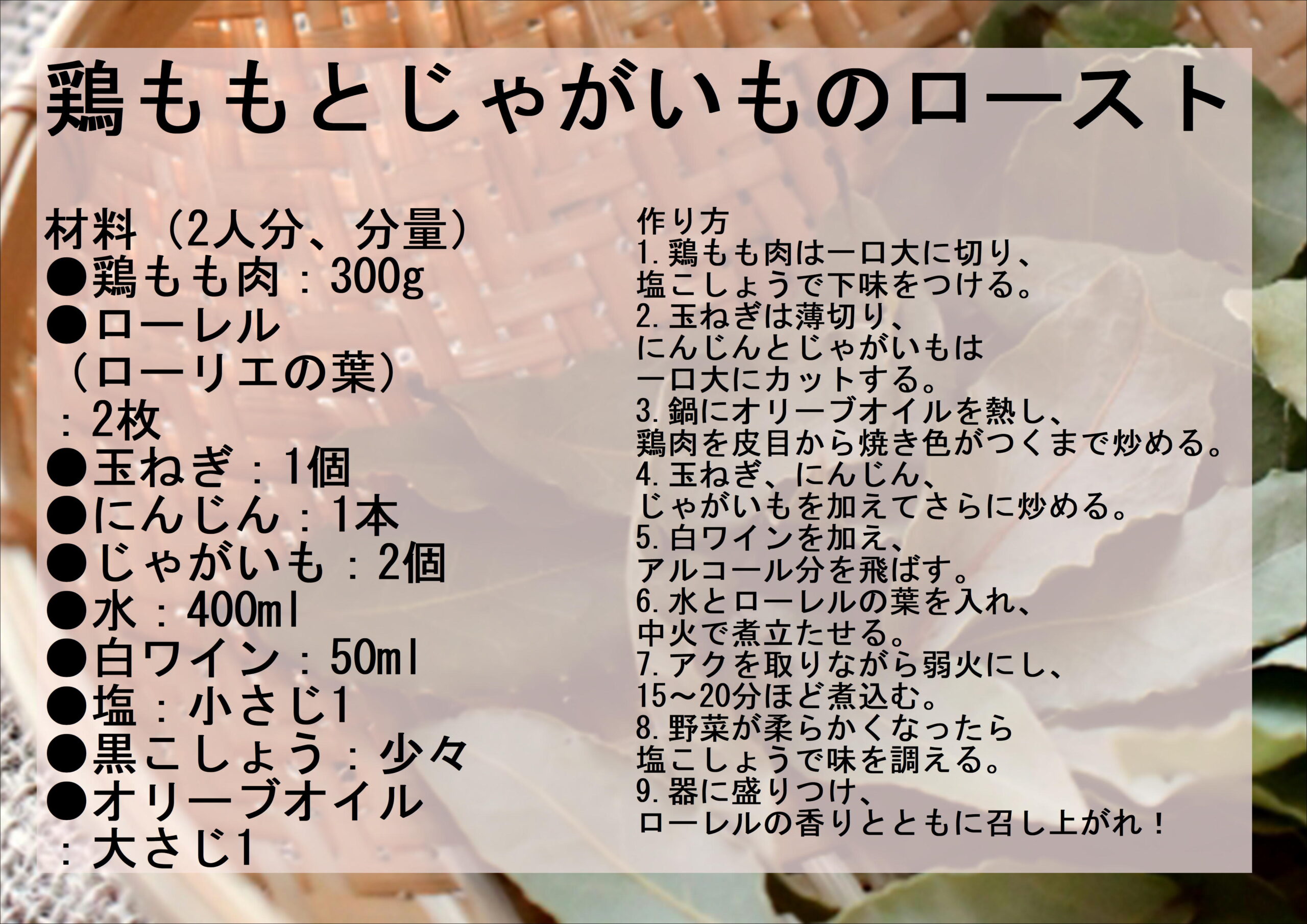

鶏ももとじゃがいものロースト

ローレルを使った材料(2人分、分量)

●鶏もも肉:300g

●ローレル(ローリエの葉):2枚

●玉ねぎ:1個

●にんじん:1本

●じゃがいも:2個

●水:400ml

●白ワイン:50ml

●塩:小さじ1

●黒こしょう:少々

●オリーブオイル:大さじ1

ローレルを使った作り方

1.鶏もも肉は一口大に切り、塩こしょうで下味をつける。

2.玉ねぎは薄切り、にんじんとじゃがいもは一口大にカットする。

3.鍋にオリーブオイルを熱し、鶏肉を皮目から焼き色がつくまで炒める。

4.玉ねぎ、にんじん、じゃがいもを加えてさらに炒める。

5.白ワインを加え、アルコール分を飛ばす。

6.水とローレルの葉を入れ、中火で煮立たせる。

7.アクを取りながら弱火にし、15〜20分ほど煮込む。

8.野菜が柔らかくなったら塩こしょうで味を調える。

9.器に盛りつけ、ローレルの香りとともに召し上がれ!