バスマティライスとは?知れば知るほど魅力的なお米の正体!

商品のご購入はこちらから↓↓

バスマティライスとは、インドやパキスタンを中心に栽培される、長粒種の香り高いお米のことを指します。その名前はヒンディー語で「香り豊かなもの」を意味し、その名の通り、ナッツのような芳醇な香りと独特の風味が特徴です。日本で親しまれている短粒種の「ジャポニカ米」とは一線を画し、カレーやビリヤニなどエスニック料理に欠かせない食材として広く使われています。さらに、バスマティライスは低GI食品として健康意識の高い人々からも注目され、世界的に愛されています。その魅力を深掘りしていきましょう。

バスマティライスとはどんなお米?

バスマティライスとはどんなお米なのでしょうか?

この問いに答えるためには、バスマティライスの特徴や背景、その用途、そしてなぜ世界中で愛されているのかについて詳しく見ていく必要があります。バスマティライスは、インディカ米の一種で、主にインドやパキスタンを中心とした地域で栽培される長粒種のお米です。その名前はヒンディー語で「香り高いもの」を意味し、まさにその特性が最も際立ったポイントとなっています。

1. バスマティライスの形状と特徴

バスマティライスの外見的な特徴として、粒が細長く、透明感があることが挙げられます。炊き上げるとさらに長くなり、ふっくらとした食感になりますが、日本の短粒種であるジャポニカ米と異なり、粘り気はほとんどありません。そのため、調理した際に一粒一粒が独立した状態を保ちます。これはカレーやビリヤニなど、汁気が多い料理やスパイスを使用した料理と特に相性が良く、料理の美味しさを引き立てる要因となります。

また、バスマティライスは香り米と呼ばれることもあり、炊き上がると芳醇な香りが部屋中に広がります。その香りの正体は「2-アセチル-1-ピロリン」という化合物で、特定の栽培地域や気候条件で育てられたバスマティライスにのみ含まれる成分です。この成分はナッツやポップコーンのような香ばしさを持ち、食欲をそそります。

2. バスマティライスの起源と産地

バスマティライスの歴史は数百年以上前に遡り、その起源はインド亜大陸にあります。インド北部のパンジャーブ地方やパキスタンの一部地域が主な栽培地であり、これらの地域の肥沃な土壌と特有の気候条件が、高品質なバスマティライスを生み出す鍵となっています。これらの地域では、バスマティライスは単なる食材としてではなく、文化的・宗教的な行事にも欠かせない存在です。

現在、インドとパキスタンは世界のバスマティライス市場をほぼ独占しており、インドが約60%以上のシェアを持つと言われています。これらの地域で生産されるバスマティライスには「GI認証(地理的表示保護)」が与えられており、品質が保証されています。バスマティライスの産地には、特定の栽培条件が要求されるため、他の地域では同じ品質のものを生産するのが難しいとされています。

3. バスマティライスの特徴的な栽培方法

バスマティライスの栽培は伝統的な方法に基づいており、その多くが手作業で行われます。栽培に適した環境は、水はけの良い土壌、乾燥した気候、そして一定期間の寒暖差を伴う気候です。これにより、バスマティライス特有の香り成分が増加するとされています。

収穫後の加工工程も重要です。バスマティライスは一般的に収穫後に数ヶ月から数年にわたる熟成期間を経ます。この熟成期間中に米粒の水分が均一に減少し、香りや味わいが深まります。この熟成プロセスはバスマティライスを特徴付ける一つの重要な要素であり、高品質なバスマティライスほど長い熟成期間を経ています。

4. バスマティライスの用途と調理の特徴

バスマティライスは、その独特の香りと食感から、さまざまな料理に使用されています。特に、インドや中東、南アジアの料理では欠かせない食材として知られています。ビリヤニやプラオ(炊き込みご飯)、タンドリーチキンの付け合わせとしてのカレーライスなどが代表的です。

調理方法にも特徴があります。バスマティライスを炊く際には、水で洗ってデンプンを取り除き、数十分間水に浸すことが推奨されます。この工程により、炊き上がりがふっくらとし、粒がより長くなります。また、炊飯器や鍋を使う際にも、余分な水分を飛ばすための工夫が必要です。これらの手順を正しく守ることで、バスマティライス本来の風味と食感を最大限に引き出すことができます。

5. 健康面でのメリット

バスマティライスは健康的な食品としても評価されています。その理由の一つが低GI値です。GI値とは血糖値の上昇度合いを示す指数で、バスマティライスは白米やパンなどと比べて低い値を持っています。これにより、血糖値の急激な上昇を抑え、エネルギーを持続的に供給する効果があります。

さらに、バスマティライスには食物繊維が含まれており、消化を助ける役割も果たします。また、脂肪分や塩分が少ないため、健康的な食生活をサポートする理想的な食品と言えます。

6. バスマティライスと日本の食文化

日本では主にジャポニカ米が主食として親しまれていますが、最近ではエスニック料理の普及に伴い、バスマティライスの人気も高まっています。特に、インド料理店や中東料理店での使用が多く、家庭でも手軽に楽しめるようにスーパーやオンラインで購入できるようになりました。

バスマティライスは日本の和食とも相性が良く、新しい形の米料理の可能性を広げています。例えば、チャーハンやサラダ、おにぎりにアレンジすることで、独自の風味を活かした和洋折衷の料理が楽しめます。

バスマティライスとは、単なる食材ではなく、長い歴史と文化、そして独特の香りと食感を備えた魅力的なお米です。その背景を知ることで、より深くその価値を感じることができるでしょう。

バスマティライスの味や香りは?

バスマティライスの味や香りは、世界中の他のお米とは一線を画す独特な魅力を持っています。その香りはヒンディー語で「香り高いもの」を意味する「バスマティ」という名前にも象徴されており、味わいと香りの両方が料理を際立たせる要素として知られています。以下では、バスマティライスの香りや味わいの特徴について詳しく掘り下げ、その魅力を解説します。

1. バスマティライスの香り:特徴と秘密

バスマティライスの香りは非常に特別で、炊き上げた瞬間にキッチン中に広がる芳香はナッツやポップコーンのような香ばしいアロマを思わせます。この香りの元となるのは、「2-アセチル-1-ピロリン」という化学成分です。この成分は自然界では非常に珍しく、特にバスマティライスのような香り米に多く含まれています。

香りの強さは、バスマティライスの産地や熟成期間によっても変わります。特に、インドやパキスタンの特定地域で育てられるバスマティライスは、独特の土壌と気候条件により、この香り成分を豊富に含むと言われています。さらに、収穫後に行われる「熟成期間」も香りを深める重要なプロセスです。この期間中、米粒中の水分が均一に減少し、香りが濃縮されていきます。高品質なバスマティライスは1~2年間熟成させることもあり、炊き上げた際の香りの広がり方が格段に違います。

2. 味わい:軽やかで繊細な風味

バスマティライスの味わいは、軽やかで繊細です。日本のジャポニカ米のような粘り気はなく、ふんわりとしていてパラッと仕上がるのが特徴です。この特性により、油分やスパイスを多く使うカレーやビリヤニといったエスニック料理と抜群の相性を見せます。料理全体の風味を邪魔することなく、むしろ引き立てる役割を果たします。

また、バスマティライスは炊き上がり後も粒がしっかりとしており、一粒一粒が独立しているため、食感においても楽しみが増えます。その軽い口当たりは、濃厚な味付けの料理だけでなく、サラダやスープの具材としても最適です。冷めても香りや味が損なわれにくいという特徴があるため、弁当やパーティー料理にも適しています。

3. 香りと味の相乗効果:料理に与える影響

バスマティライスの香りと味は、調理法や組み合わせる食材によってさらに際立ちます。特に、カレーやビリヤニ、プラオ(炊き込みご飯)のようなスパイスをふんだんに使う料理では、その芳醇な香りがスパイスの香りと調和し、料理全体に深みを与えます。

たとえば、カレーとの組み合わせでは、スパイスの複雑な香りを損なうことなく、その香りを引き立てます。一方で、シンプルな塩味やバター味のピラフとして調理することで、バスマティライスそのものの味わいや香りを存分に楽しむことができます。また、ハーブやスパイスを加えて炊くと、香りがさらに引き立ちます。ミントやクローブ、カルダモンを一緒に炊くことで、エスニックな風味が強調され、より本格的な味わいを楽しむことができます。

4. 香りや味の品質を決める要因

バスマティライスの香りや味を決める要因には、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、栽培地の環境が挙げられます。インドのパンジャーブ地方やパキスタンの特定地域で栽培されるバスマティライスは、これらの地域特有の肥沃な土壌と気候条件によって特別な香りと風味を持っています。また、栽培方法や収穫後の加工工程も大きな影響を与えます。

さらに、熟成期間も品質を大きく左右します。短期間で市場に出回るバスマティライスは、香りや味が浅く、炊き上がりの際の香りの広がり方が控えめになることがあります。一方、長期間熟成されたバスマティライスは、香りが濃縮され、炊き上がりの際に強い芳香を放ちます。

最後に、正しい保存方法も重要です。香り米であるバスマティライスは、湿気や光、空気にさらされると香りや味が失われることがあります。そのため、気密性の高い容器で保存することが推奨されます。

5. 日本での味と香りの楽しみ方

日本でバスマティライスの味や香りを楽しむ方法も多岐にわたります。エスニック料理はもちろんのこと、和食にもアレンジが可能です。例えば、和風の出汁を使って炊くことで、出汁の風味とバスマティライスの香りが融合した新しい味覚体験が生まれます。

また、チャーハンやサラダに使用することで、バスマティライス特有の軽い食感と香りを楽しむことができます。特にハーブやシーフードを組み合わせると、バスマティライスの香りが一層引き立ちます。冷めてもおいしいという特性を活かし、お弁当やパーティー料理にも活用できる点が、日本の家庭料理に取り入れやすいポイントです。

バスマティライスの種類とブランドは?

バスマティライスの種類とブランドは、世界中で多くの人々に愛されるこのお米の品質や用途に影響を与える重要なポイントです。バスマティライスは、主にインドとパキスタンを中心に栽培される長粒種のお米で、栽培地や品種によって微妙な違いがあります。また、販売されているブランドによって品質や香りの強さに差があるため、用途や好みに合わせて選ぶことが重要です。以下では、バスマティライスの代表的な種類と世界的なブランド、さらにはその特徴について詳しく解説します。

1. バスマティライスの代表的な種類

バスマティライスには多くの品種が存在し、それぞれが異なる特徴を持っています。その中でも代表的な種類を以下に挙げます。

(1) トラディショナル・バスマティ

伝統的な方法で栽培される「トラディショナル・バスマティ」は、古くから親しまれている純粋なバスマティライスです。この品種はインドのパンジャーブ地方やパキスタンの特定地域で主に栽培されており、香りの強さと風味の豊かさが特徴です。また、粒が細長く、炊き上げると一層長くなるため、見た目の美しさも評価されています。

(2) 1121バスマティ

改良された品種である「1121バスマティ」は、近年市場で人気を集めています。この品種は、粒の長さがさらに際立っており、炊き上げ後の見た目が非常に豪華です。また、炊き上がりの香りや食感も良く、特にビリヤニやプラオのようなエスニック料理に適しています。

(3) スーパーカルバスマティ

「スーパーカルバスマティ」と呼ばれる品種は、バスマティライスの中でも価格が手頃で、香りが控えめながらしっかりとした食感が楽しめます。この品種は、家庭料理や日常使いに適しており、初めてバスマティライスを試す方にもおすすめです。

(4) オーガニック・バスマティ

最近では、化学肥料や農薬を使わずに栽培された「オーガニック・バスマティ」も人気を集めています。健康志向の高まりとともに、環境に配慮したこの品種は、特に自然食品市場で需要が増えています。オーガニック製品は一般的に香りが高く、栽培条件が厳格に管理されているため、品質が保証されています。

2. 世界的に有名なバスマティライスのブランド

バスマティライスは、インドとパキスタンを中心としたさまざまなブランドから販売されており、それぞれが異なる特性や品質を持っています。以下に、世界的に有名なブランドとその特徴を紹介します。

(1) Tilda(ティルダ)

Tildaは、イギリスを拠点に展開するバスマティライスの高級ブランドとして知られています。このブランドは品質の高さと均一性で評価されており、粒の形状や香りが非常に優れています。また、Tildaはオーガニック製品や低GI製品も提供しており、健康志向の方に特に人気があります。

(2) Daawat(ダーワット)

Daawatは、インドで人気の高いブランドの一つで、特に香りの強いバスマティライスを提供しています。このブランドは、プレミアムグレードの製品から手頃な価格のものまで幅広いラインアップがあり、家庭料理から高級料理まで対応できます。長粒で見た目の美しさも特徴的です。

(3) Kohinoor(コヒノール)

Kohinoorは、パキスタンを中心に展開されるブランドで、豊かな香りと独特の風味で評価されています。特に、熟成期間が長い製品が多く、炊き上げた際の香りの広がりが格別です。ビリヤニやプラオに最適な製品が多く、エスニック料理の愛好家から支持されています。

(4) Lal Qilla(ラル・キラ)

Lal Qillaは、インドの伝統的なバスマティライスブランドで、品質の高さで知られています。粒が細長く、炊き上がりの香りが豊かで、インド料理のレストランでもよく使われています。また、熟成された製品が多く、風味の奥深さが特徴です。

(5) India Gate(インディアゲート)

India Gateは、インド国内外で広く流通しているブランドで、手頃な価格帯の製品から高級品まで揃っています。特に、パラっとした食感と香りのバランスが良いことで評価されています。

3. ブランド選びのポイント

バスマティライスのブランドを選ぶ際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

●用途に合わせた選択:ビリヤニやピラフには長粒で香りが強い品種が適していますが、日常の家庭料理には価格が手頃で炊きやすい製品が向いています。

●品質の保証:GI認証(地理的表示)が付いている製品や、信頼性の高いブランドを選ぶことで、品質の安定性が期待できます。

●香りの強さ:初めてバスマティライスを試す場合は、香りが控えめな製品から始めるのもおすすめです。

●オーガニック製品の選択:環境や健康を重視する場合は、オーガニック認証を受けたブランドを選ぶと良いでしょう。

4. 日本でのブランド入手方法

日本でも、バスマティライスはスーパーやオンラインショップで手軽に購入できるようになっています。特に、大手の輸入食品店やエスニック食材を扱う店舗では、TildaやDaawatなどの有名ブランドが並んでいます。さらに、Amazonや楽天市場などのオンラインプラットフォームでは、さまざまなブランドや種類のバスマティライスを取り扱っており、口コミを参考にしながら選ぶことができます。

おいしいバスマティライスの選び方

おいしいバスマティライスの選び方を知ることは、料理の仕上がりを大きく左右する重要なポイントです。バスマティライスはその香りや食感が特徴的ですが、選ぶ際にはいくつかの要素を確認する必要があります。どのブランドや種類が自分の料理や好みに合うのかを見極めることで、より満足度の高い食事体験を得ることができるでしょう。以下では、選び方のポイントや注意点を詳しく解説します。

1. 粒の品質をチェックする

バスマティライスの品質を判断する最初のポイントは、粒の外観です。以下の点に注意してください:

(1) 粒の長さと均一性

高品質なバスマティライスは、粒が長く揃っており、炊き上がったときに一層長くなります。粒の長さが均一であることは、炊き上げた際の食感や見た目の美しさにも影響します。特に、プレミアムグレードのバスマティライスは、粒が細長く均一で、調理後の仕上がりが格段に違います。

(2) 粒の透明感

良質なバスマティライスは、粒が半透明で光沢があり、白濁していないのが特徴です。この透明感は、精米の過程で過剰な磨きが行われていない証拠であり、風味や栄養素が保たれていることを示しています。

(3) 熟成期間

バスマティライスの品質をさらに高める要素として、「熟成期間」が挙げられます。熟成されたバスマティライスは、香りが濃厚になり、炊き上がりの食感が良くなります。製品のパッケージには熟成期間が記載されていることが多く、1~2年間熟成されたものが一般的に高品質とされています。

2. 香りの強さを確認する

バスマティライスの最大の特徴である香りは、選び方の重要な基準の一つです。購入前に香りを直接確認できる場合は、ナッツやポップコーンのような香ばしいアロマがしっかり感じられるかを確かめましょう。香りが強いほど、炊き上げた際にその芳醇な香りを楽しむことができます。

また、パッケージが真空状態または気密性の高い袋に入っている製品を選ぶと、香りが保持されやすくなります。長期間保存されている場合でも、適切な包装によって香りの劣化を防ぐことが可能です。

3. ブランドや産地で選ぶ

バスマティライスは、主にインドやパキスタンの特定地域で栽培されています。そのため、産地によって品質に差が出ることがあります。以下の点を確認してみてください:

(1) GI認証を確認

GI(地理的表示)認証は、その製品が特定の地域で生産されたものであることを保証する国際基準です。この認証が付いているバスマティライスは、品質が高く、香りや風味が優れているとされています。インドやパキスタンのパンジャーブ地方で生産されたバスマティライスは、特に評価が高いです。

(2) 信頼できるブランドを選ぶ

TildaやDaawat、Kohinoor、Lal Qillaなど、世界的に有名なブランドは品質の高さで知られています。これらのブランドは、粒の均一性や香り、炊き上がりの食感が優れており、エスニック料理に適した製品が多く揃っています。初めてバスマティライスを試す場合は、これらの信頼できるブランドから選ぶのがおすすめです。

4. 用途に応じた選び方

バスマティライスは、用途に応じて最適な種類を選ぶことで、その特性を最大限に活かすことができます。

(1) カレーやビリヤニに適したもの

カレーやビリヤニなどのスパイスを多用した料理には、香りが強く粒が長いプレミアムグレードのバスマティライスが最適です。このような料理では、米粒がパラッと仕上がり、ソースやスパイスとよく絡むことが求められます。

(2) サラダや炒めご飯に適したもの

冷めてもおいしいバスマティライスは、サラダやチャーハンなどの料理にも向いています。この場合、スーパーカルバスマティのような香りが控えめで粒のしっかりした製品を選ぶと、料理の仕上がりが良くなります。

(3) 健康志向の選択

ダイエットや糖質制限を意識する場合は、オーガニック製品や低GI製品を選ぶと良いでしょう。オーガニック・バスマティライスは、化学肥料や農薬を使わずに栽培されており、自然な香りと風味が楽しめます。

5. パッケージと保存状態を確認する

おいしいバスマティライスを選ぶためには、パッケージと保存状態も重要な要素です。選ぶ際には以下の点をチェックしましょう:

●真空パック:真空パックは、香りや鮮度を保つために最適です。

●密閉性の高い袋:空気や湿気を遮断する包装であれば、長期間保存しても品質が劣化しにくくなります。

●賞味期限:熟成されたバスマティライスは、一定期間を過ぎると香りが失われることがありますので、購入時に賞味期限を確認してください。

6. 少量パックで試してみる

初めてバスマティライスを試す場合や、新しいブランドを選ぶ際には、少量パックを購入して試してみるのも良い方法です。炊き上がりの香りや食感を実際に体験し、自分の料理スタイルや好みに合うかを確認してから、必要な量を購入することで失敗を防げます。

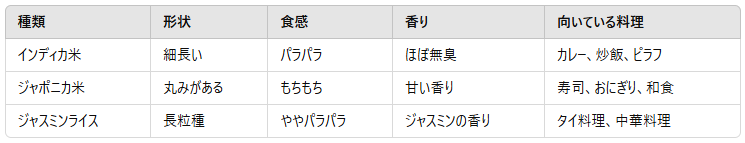

インディカ米 vs ジャポニカ米 vs ジャスミンライス、何が違うの?

お米にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると「インディカ米」「ジャポニカ米」「ジャスミンライス」の3種類が代表的です。それぞれ形や食感、香り、料理との相性が異なり、世界中でさまざまな用途に使われています。本記事では、これら3種類の違いを詳しく解説し、それぞれのお米の特徴やおすすめの食べ方を紹介します。

1. インディカ米・ジャポニカ米・ジャスミンライスの違いは?

インディカ米・ジャポニカ米・ジャスミンライスの違いは、主に以下の4つのポイントで分けられます。

① 形状の違い

●インディカ米:細長い長粒種(6mm以上)。炊くとさらに長くなる。

●ジャポニカ米:丸みのある短粒種(5mm前後)。もちもちした食感が特徴。

●ジャスミンライス:インディカ米に近い長粒種だが、やや短め(約6mm)。

② 食感の違い

●インディカ米:パラパラしており、粘り気が少ない。

●ジャポニカ米:もちもちしていて、粘り気が強い。

●ジャスミンライス:インディカ米よりやや柔らかく、ほんの少し粘りがある。

③ 香りの違い

●インディカ米:ほぼ無臭、またはわずかに穀物の香り。

●ジャポニカ米:甘い香りとしっとりした風味。

●ジャスミンライス:ジャスミンのような華やかな香りが特徴。

④ 料理との相性

●インディカ米:カレー、ピラフ、炒飯、ビリヤニなど。

●ジャポニカ米:寿司、おにぎり、炊き込みご飯、日本の家庭料理全般。

●ジャスミンライス:タイ料理(グリーンカレー、ガパオライスなど)、中華料理。

2. インディカ米とは?

特徴

インディカ米は、世界で最も生産量が多いお米で、特に東南アジア、南アジア、アフリカ、アメリカ南部で広く栽培されています。代表的な品種にはバスマティライスやタイ米があり、長細い形状とパラパラした食感が特徴です。

向いている料理

●カレー:パラっとした食感がカレーのソースとよく絡む。

●ピラフ・炒飯:粘りがないため、炒めてもベタつかない。

●ビリヤニ:スパイスやヨーグルトと組み合わせると相性抜群。

メリット・デメリット

●メリット:軽い食感で食べやすく、低カロリー。

●デメリット:日本の炊飯器ではうまく炊けないことがある。

3. ジャポニカ米とは?

特徴

ジャポニカ米は、日本、中国、韓国など東アジアを中心に栽培されるお米で、丸みのある短粒種が特徴です。粘り気が強く、もちもちした食感があるため、箸でつまんでも崩れにくいのがポイントです。

向いている料理

●白ご飯:そのまま食べてもおいしい。

●寿司:粘り気があり、シャリとしてまとまりやすい。

●おにぎり・お茶漬け:冷めても美味しいため、お弁当にも最適。

メリット・デメリット

●メリット:甘みがあり、日本人の味覚に合う。

●デメリット:水分が多いため、炒飯やピラフには向かない。

4. ジャスミンライスとは?

特徴

ジャスミンライスは、タイを中心に栽培される長粒種の米で、ほんのりジャスミンのような香りが特徴です。インディカ米よりやや短く、炊くと柔らかさがありながらもパラっとした仕上がりになります。

向いている料理

●タイカレー(グリーンカレー、レッドカレー):香りがカレーのスパイスと絶妙にマッチ。

●ガパオライス:しっとりした食感が肉料理とよく合う。

●海南鶏飯(シンガポールチキンライス):スープと炊き込むことで香りが引き立つ。

メリット・デメリット

●メリット:香りがよく、エスニック料理に最適。

●デメリット:ジャポニカ米よりもパサつくため、日本の家庭料理には向かない。

バスマティライスの歴史は?

バスマティライスの歴史は、インド亜大陸の豊かな文化や伝統、農業技術と深く結びついています。その起源は数百年前、もしくはそれ以上に遡るとされ、インディカ米の一種として、特定の地域で発展を遂げてきました。今日では、バスマティライスは世界的に愛される食材の一つとなっていますが、その背景には、長い歴史と多くの人々の努力が詰まっています。この章では、バスマティライスがどのようにして誕生し、世界中に広がるようになったのかを詳しく掘り下げていきます。

1. バスマティライスの起源:神秘的なインド亜大陸の農業

バスマティライスの起源は、主にインド北部とパキスタンのパンジャーブ地方にあると考えられています。この地域は、インダス川とガンジス川流域の肥沃な土壌を持ち、古代から稲作が盛んに行われてきました。歴史的記録によれば、バスマティライスの栽培は数百年前に始まり、当時からその香りの良さと独特の食感が特別視されていました。

特に、ヒマラヤ山脈の麓で栽培されるバスマティライスは、標高の高い地域特有の寒暖差やミネラル豊富な水源によって、香りや味わいが一層引き立つと言われています。この地域では、伝統的な農業技術が受け継がれており、バスマティライスの生産は、気候条件や土壌に強く依存しています。

2. バスマティライスの名前の由来

「バスマティ」という名前は、ヒンディー語で「香り高いもの」や「芳香」を意味します。この名前が示す通り、バスマティライスの最大の特徴はその芳醇な香りです。古代インドでは、バスマティライスは特別な儀式や祝祭の場でのみ使用され、貴族や王族にとって高級食材として珍重されていました。

また、古代の詩や文学作品にもバスマティライスに関する記述が見られます。これらの記述では、バスマティライスが「神聖な穀物」として扱われており、宗教的な儀式や重要なイベントにおいて不可欠な存在であったことがうかがえます。

3. バスマティライスの伝統的な栽培方法

バスマティライスの栽培は、手間と時間を要するプロセスです。特に、収穫後の「熟成期間」はバスマティライスの品質を大きく左右する重要な要素です。この熟成期間中、米粒の水分が均一に減少し、香りと食感がさらに豊かになります。熟成期間は6ヶ月から2年以上に及ぶ場合もあり、このプロセスがバスマティライスを特別な存在にしています。

伝統的な農法では、農家は収穫後に米を慎重に選別し、適切な条件下で保存します。こうした手間暇が、バスマティライスの香りや味を引き立てる要因となっています。

4. バスマティライスとインド亜大陸の文化的なつながり

インド亜大陸では、バスマティライスは食文化の中心的な役割を果たしてきました。たとえば、インドやパキスタンの伝統的な料理であるビリヤニやプラオは、バスマティライスなしでは語れません。これらの料理は、スパイスや肉、野菜とバスマティライスを組み合わせたもので、地域ごとにさまざまなバリエーションがあります。

また、バスマティライスは宗教的儀式や結婚式、祝祭などの特別な場面でも用いられます。たとえば、ヒンドゥー教の祭りでは、バスマティライスを神々に捧げることで感謝の意を表します。一方、イスラム教徒の間では、イードの祝祭でビリヤニが供されることが一般的です。

5. バスマティライスの世界的な広がり

バスマティライスがインド亜大陸以外の地域に広がったのは、主に貿易や移民によるものです。16世紀から18世紀にかけて、インド亜大陸を訪れた商人や探検家たちは、この特別な香り米を自国に持ち帰り、徐々に広まりました。特に、イギリスでは、植民地時代を通じてバスマティライスが広く知られるようになり、現在でも高級食材として人気があります。

現代では、バスマティライスは世界中で栽培されるようになりましたが、最も高品質なものは依然としてインドとパキスタンで生産されています。これらの国々から輸出されたバスマティライスは、ヨーロッパや北アメリカ、中東、さらには日本でも需要が高まっています。

6. バスマティライスと国際的な認証制度

バスマティライスの品質を守るため、国際的な認証制度も整備されています。特に「GI認証(地理的表示)」は、その製品が特定の地域で生産されたものであることを保証する重要な基準です。インドとパキスタンは、GI認証を通じて、自国で生産されるバスマティライスのブランド価値を高め、品質を維持する努力を続けています。

また、バスマティライスを巡る法的な争いも少なくありません。インドとパキスタンの間では、どちらがバスマティライスの起源国であるかを巡って長年の議論が続いています。この背景には、バスマティライスが経済的にも重要な輸出品であることが関係しています。

7. 日本におけるバスマティライスの歴史と普及

日本におけるバスマティライスの歴史は比較的新しいものです。輸入食品の普及やエスニック料理の人気が高まる中で、徐々に家庭でも使われるようになりました。特にインド料理や中東料理のレストランでは、バスマティライスが欠かせない存在となっています。

最近では、スーパーやオンラインショップで手軽に購入できるようになり、日本料理へのアレンジも進んでいます。例えば、和風の炊き込みご飯やサラダ、さらには寿司に応用されることもあり、バスマティライスの可能性が広がっています。

バスマティライスの定義とは?

バスマティライスの定義とは、一体何を指すのでしょうか?バスマティライスは、世界中で愛される香り高い長粒種の米であり、その定義は国際的な規定や栽培地域、品種、特徴的な性質に基づいています。この特別なお米は、インドやパキスタンなど特定の地域で栽培されることで独自の香りや食感を生み出し、特に高級食材として認知されています。以下では、バスマティライスが持つ特徴、定義における重要な要素、さらにはその認証基準について詳しく解説します。

1. バスマティライスの基本的な定義

バスマティライスは、インディカ米に分類される長粒種の一種で、主にインド北部やパキスタンの特定地域で栽培されるものを指します。その名前はヒンディー語で「香り高いもの」という意味を持ち、炊き上げたときに放たれるナッツやポップコーンのような芳醇な香りが特徴です。

この香りの秘密は「2-アセチル-1-ピロリン」という化学成分にあります。この成分は、バスマティライス特有の栽培条件でのみ多く生成されるため、特定の地域で生産されたものが特に高品質とされています。

また、バスマティライスはその細長い形状が特徴であり、炊き上げるとさらに長くなる性質を持っています。一粒一粒が独立しており、粘り気が少ないため、カレーやビリヤニなどの料理に最適です。

2. 地理的要素による定義

バスマティライスは、その栽培地域によって厳密に定義されています。インドとパキスタンの特定の地域で栽培されたもののみが、本物のバスマティライスとして認められます。具体的には、以下の地域が主要な生産地です:

●インドのパンジャーブ地方、ハリヤーナー州、ウッタルプラデーシュ州、ヒマーチャル・プラデーシュ州

これらの地域は、バスマティライスの栽培に適した土壌と気候を持っています。特に、ヒマラヤ山脈の雪解け水で育つバスマティライスは、その香りと食感が格別とされています。

●パキスタンのパンジャーブ地方

パキスタン産のバスマティライスも非常に高品質であり、インド産と並んで世界市場で高い評価を受けています。

これらの地域で栽培されるバスマティライスは、特定の土壌と気候条件が香りや形状、味わいを生み出しており、他の地域で同じ方法で栽培しても同じ品質にはなりません。このため、地理的な要素はバスマティライスを定義する上で非常に重要です。

3. 品種としての定義

バスマティライスには、いくつかの登録品種があります。これらの品種は、それぞれ微妙な違いを持ち、用途や好みに応じて選ばれます。以下は代表的な品種です:

●トラディショナル・バスマティ

古くから栽培されてきた伝統的な品種で、香りと味わいの豊かさが際立っています。

●1121バスマティ

改良された品種で、粒が非常に長いことが特徴です。特にビリヤニなどの豪華な料理に使用されることが多いです。

●スーパーカルバスマティ

価格が手頃で、日常使いに適した品種です。香りが控えめで調理がしやすいのが特徴です。

これらの品種は、国際的な基準に基づき認定されており、どの品種も長粒で香り高いという特性を持っています。

4. 国際的な認証と定義の基準

バスマティライスの定義を支える重要な要素として、国際的な認証や基準があります。これにより、バスマティライスの品質が保証され、市場での信頼が保たれています。以下に主要な認証と基準を挙げます:

(1) GI認証(地理的表示保護制度)

GI認証は、その製品が特定の地域で生産されていることを証明する国際的な制度です。インドとパキスタンの特定地域で栽培されたバスマティライスは、この認証を取得しており、その品質と特性が保証されています。この認証は、模倣品の流通を防ぐ役割も果たしています。

(2) 輸出規格

インド政府やパキスタン政府は、輸出されるバスマティライスに対して厳しい品質管理を行っています。粒の長さ、香り、炊き上がりの食感など、さまざまな基準をクリアしたものだけが輸出されます。

(3) 品質ラベル

多くのブランドでは、バスマティライスの品質を示すラベルが付けられています。たとえば、「プレミアムグレード」や「熟成済み」などの表示がある製品は、より高い品質を期待できます。

5. バスマティライスの定義を支える香りと味わい

バスマティライスを定義するうえで欠かせないのが、その独特の香りと味わいです。この香りは、他のお米にはない特性であり、ナッツやポップコーンのような芳醇なアロマを持っています。炊き上げると、その香りがキッチン全体に広がり、食欲をそそります。

また、バスマティライスの味わいは軽やかで繊細です。粘り気が少なく、パラッとした食感が特徴であり、料理全体の風味を引き立てる役割を果たします。これらの特性が、バスマティライスを特別な存在として定義付けています。

6. 模倣品と本物の違い

バスマティライスはその人気の高さゆえに、模倣品が出回ることもあります。しかし、本物のバスマティライスは、上記の地理的要素や品種、認証基準に基づいて厳密に管理されています。模倣品は、香りや粒の形状、炊き上がりの食感が劣ることが多いため、購入の際には信頼できるブランドや認証マークを確認することが重要です。

バスマティライスの保存は?

バスマティライスの保存は、その香りや食感、品質を維持するために非常に重要です。バスマティライスは「香り米」とも呼ばれるほど、その芳醇な香りが特徴であり、この香りを保つためには適切な保存方法を守る必要があります。また、長期間保存する場合でも品質を劣化させないようにするための工夫が求められます。この章では、バスマティライスの正しい保存方法や、保存中に気を付けるべきポイントを詳しく解説します。

1. バスマティライスの特性を理解することが保存の第一歩

保存方法を考える上で重要なのは、バスマティライスの特性を理解することです。バスマティライスは、香りや食感が非常にデリケートなため、湿気や空気、光、温度の影響を受けやすいお米です。また、他の食品の強い匂いを吸収しやすい性質も持っているため、保存環境に特に気を配る必要があります。

さらに、高品質なバスマティライスは、収穫後に熟成されている場合が多く、この熟成された状態を維持することが保存の目的の一つです。熟成されたバスマティライスは香りが濃縮されており、炊き上がりの食感や味わいが向上しています。この香りや風味を損なわずに保存するためには、適切な環境を整えることが重要です。

2. バスマティライスの保存方法:基本的なポイント

(1) 容器の選択

バスマティライスを保存する際には、適切な容器を選ぶことが第一歩です。最適な容器には以下の特徴があります:

●気密性の高い容器

空気との接触を最小限に抑えることで、香りの劣化や湿気の侵入を防ぎます。プラスチック製の密閉容器やガラスジャー、金属製の缶などが適しています。

●遮光性がある容器

光にさらされるとバスマティライスの品質が劣化する可能性があります。遮光性のある容器を使用することで、光の影響を最小限に抑えられます。

●食品保存用の専用袋

購入時のパッケージが真空パックや食品保存用の厚手の袋であれば、そのまま使用するのも良い方法です。

(2) 保存場所の選定

保存する場所も、バスマティライスの品質を維持する上で非常に重要です。以下の条件を満たす場所が理想的です:

●湿気の少ない場所

湿度が高いと、バスマティライスが湿気を吸収してしまい、カビや香りの劣化の原因となります。湿度が低く、風通しの良い場所を選びましょう。

●直射日光を避ける

直射日光が当たる場所に保存すると、香りや品質が損なわれる可能性があります。暗く、涼しい場所に保管するのがおすすめです。

●涼しい環境

バスマティライスは高温環境で劣化しやすいため、冷暗所が最適です。夏場など室温が高くなる場合は、冷蔵庫での保存も選択肢の一つです。

(3) 冷蔵庫・冷凍庫での保存

長期間保存する場合や、特に高温多湿の環境にある場合は、冷蔵庫や冷凍庫での保存が有効です。以下にその利点と注意点を説明します:

●冷蔵庫保存

冷蔵庫で保存する場合は、必ず密閉容器を使用して湿気や匂いの吸収を防ぎましょう。冷蔵庫内は他の食品の匂いが混ざりやすいため、密閉性が重要です。

●冷凍庫保存

冷凍庫に保存することで、香りや品質を長期間維持することができます。使用時には、冷凍庫から取り出してすぐに調理するか、室温で戻すと品質を保ちやすくなります。

3. 保存中の注意点

(1) 開封後の扱い

購入後にパッケージを開封した場合は、元の袋から密閉容器に移し替えることをおすすめします。開封したままにしておくと、空気や湿気、光の影響を受けやすくなり、香りや品質が劣化する原因となります。

(2) 使用時の工夫

バスマティライスを保存中に頻繁に開け閉めすると、湿気や空気が入りやすくなります。必要な分量だけを小分けにして保存することで、頻繁な開封を避けられます。

(3) 消費期限の確認

バスマティライスの消費期限を確認し、期限内に使い切るようにしましょう。特に熟成されたバスマティライスは、購入時から香りや風味が最良の状態にありますので、長期間放置せずに早めに使い切るのが理想的です。

4. 日本でのバスマティライス保存の工夫

日本では湿度が高い季節が多いため、バスマティライスの保存には特別な注意が必要です。以下は日本の家庭環境における保存の工夫です:

●乾燥剤の活用

密閉容器に乾燥剤を一緒に入れることで、湿気の影響を最小限に抑えることができます。

●食品用ジッパーバッグ

冷蔵庫や冷凍庫に保存する場合は、食品用ジッパーバッグを使用して密閉し、さらに他の匂いが移らないように工夫すると良いでしょう。

●梅雨や夏場の対策

湿気が多い時期は、冷蔵庫保存を基本とし、特に密閉性を重視することで品質を維持できます。

バスマティライスの魅力は?

バスマティライスの魅力は、その特有の香り、形状、味わい、そして調理の多様性にあります。インドやパキスタンを中心に栽培されるバスマティライスは、料理愛好家や健康志向の人々にとって、ただの主食を超えた特別な存在です。長粒種の特徴を活かしたパラっとした食感や、料理に高級感を与える芳醇な香りが、世界中で人気を集める理由となっています。この章では、バスマティライスが持つ魅力を多方面から詳しく掘り下げ、その特別さを探っていきます。

1. 芳醇な香り:ナッツやポップコーンを思わせる独特のアロマ

バスマティライス最大の魅力は、その芳醇な香りにあります。炊き上げた際に立ち上る香りは、ナッツやポップコーンのような香ばしいアロマを放ち、食欲をそそります。この香りの秘密は「2-アセチル-1-ピロリン」という化合物で、バスマティライスの栽培地域特有の土壌や気候条件がこの成分を豊富に含む要因となっています。

他の米にはないこの香りは、料理をより一層引き立てる要素となり、特にスパイスを多用するカレーやビリヤニといった料理との相性が抜群です。また、バスマティライスの香りは炊き上がった後も持続し、冷めてもその芳香を楽しむことができる点も魅力の一つです。

2. 独特の形状と食感:一粒一粒が独立した軽やかさ

バスマティライスは、長粒種ならではの細長い形状が特徴です。炊き上がるとさらに粒が伸び、ふっくらとしながらもパラっと仕上がる点が他のお米とは大きく異なります。この特性は、インディカ米に特有のアミロース含有量が高いことに起因しています。

粒が独立しているため、ソースやスパイスとよく絡み合い、料理全体の味を引き立てる役割を果たします。例えば、カレーのような汁気のある料理と合わせると、ライスがソースを吸収しすぎることなく、スパイスの風味をしっかりと楽しむことができます。また、冷めても粘り気が出ないため、サラダや炒めご飯などの料理にも最適です。

3. 健康面での魅力:低GI値と栄養価のバランス

バスマティライスは、その健康的な特性も注目されています。特に、GI値(グリセミック指数)が低い点が特徴です。GI値が低い食品は、血糖値をゆっくりと上昇させるため、糖尿病患者や体重管理を意識する人々にとって理想的な選択肢とされています。

また、バスマティライスは脂肪分が少なく、炭水化物やタンパク質、微量栄養素をバランス良く含んでいます。さらに、食物繊維が豊富な玄米タイプのバスマティライスもあり、腸内環境の改善や満腹感の持続に役立つ食品としても支持されています。

4. 多様な調理方法と料理への応用

バスマティライスの魅力は、その調理の多様性にもあります。炊き方を工夫することで、さまざまな料理に適応させることができる点が特筆すべきポイントです。以下は代表的な調理法と料理例です:

●ビリヤニやプラオ

スパイスや肉、野菜と合わせた炊き込みご飯は、バスマティライスの香りとパラっとした食感を存分に楽しむことができます。

●カレーライスの付け合わせ

バスマティライスの軽やかな口当たりが、スパイシーなカレーを一層引き立てます。

●サラダやチャーハン

冷めても粒がしっかりと独立しているため、冷たいサラダや炒めご飯の材料としても最適です。

●和風アレンジ

最近では、バスマティライスを和風出汁で炊き込むなど、日本料理へのアレンジも進んでいます。新しい風味の和食を楽しむことができます。

5. 高級感と特別感を演出する存在感

バスマティライスは、料理に高級感と特別感を与える存在です。その特有の香りや形状、調理後の見た目が、料理全体のクオリティを一段と高めます。特に、家庭でエスニック料理を作る際に使用することで、本格的な味わいを手軽に再現できる点が魅力です。

また、プレミアムグレードのバスマティライスは、長期間熟成されており、その豊かな香りと深い味わいが一層際立ちます。これにより、特別なディナーやイベントでもバスマティライスを使用することで、料理を格別なものにすることができます。

6. 環境と文化に根ざした魅力

バスマティライスの魅力は、その背景にある文化や環境にも支えられています。インド亜大陸の特定地域で伝統的な方法で栽培されるバスマティライスは、何世紀にもわたる農業の知恵と技術の結晶です。また、その地域特有の気候や土壌条件が、バスマティライスの香りや食感を作り出しています。

さらに、バスマティライスはインドやパキスタンの文化や食卓に欠かせない存在であり、その料理や食文化に触れることで、バスマティライスの魅力をより深く理解することができます。

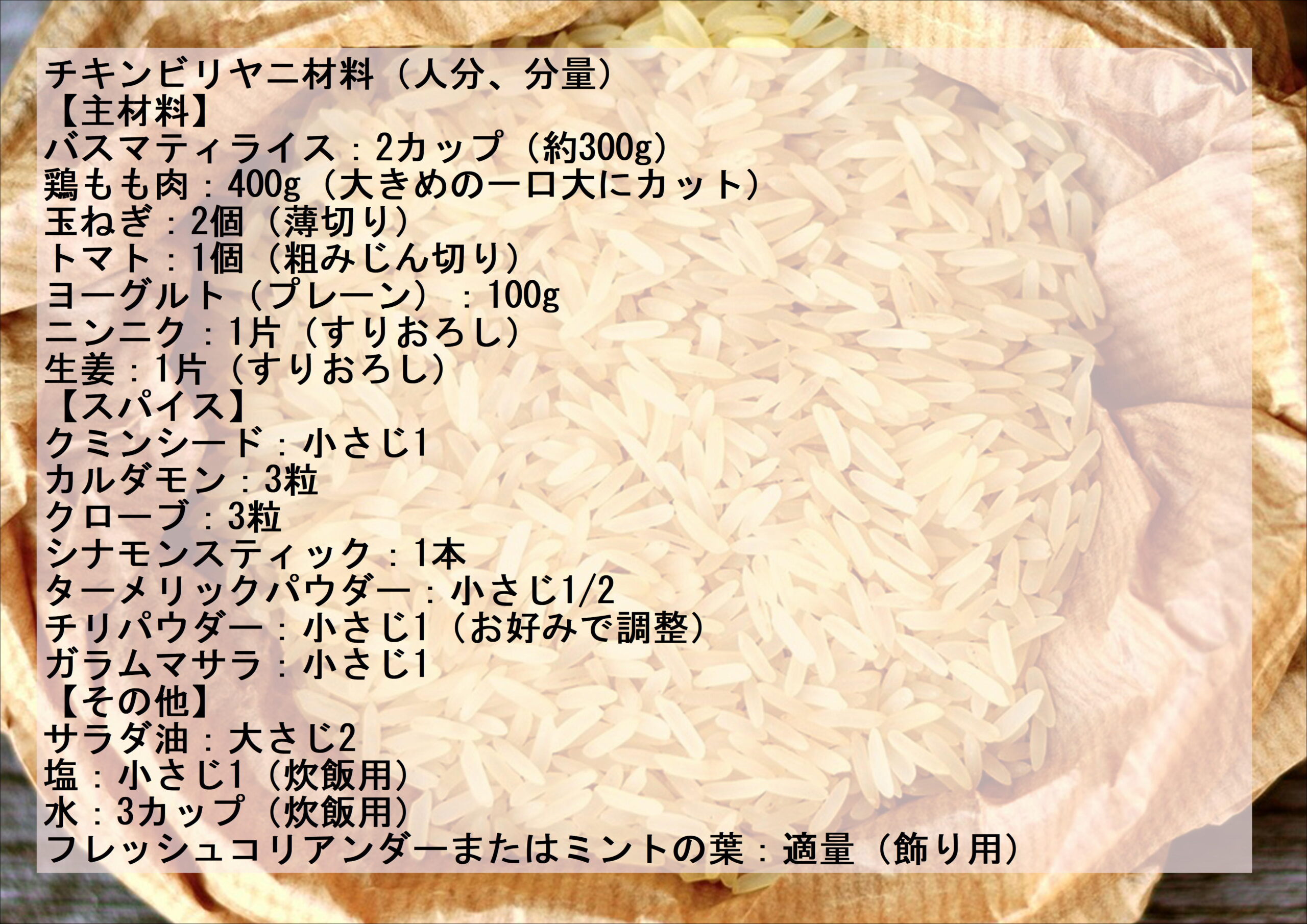

バスマティライスを使ったレシピ

バスマティライスを使ったレシピでは、特有の香りと食感を活かした本格的なエスニック料理を家庭で楽しむことができます。今回は、バスマティライスを使った「チキンビリヤニ」のレシピを紹介します。この一皿でスパイスの香りとバスマティライスの軽やかな食感を堪能できます。

「チキンビリヤニ」バスマティライスを使った材料(人分、分量)

【主材料】

●バスマティライス:2カップ(約300g)

●鶏もも肉:400g(大きめの一口大にカット)

●玉ねぎ:2個(薄切り)

●トマト:1個(粗みじん切り)

●ヨーグルト(プレーン):100g

●ニンニク:1片(すりおろし)

●生姜:1片(すりおろし)

【スパイス】

●クミンシード:小さじ1

●カルダモン:3粒

●クローブ:3粒

●シナモンスティック:1本

●ターメリックパウダー:小さじ1/2

●チリパウダー:小さじ1(お好みで調整)

●ガラムマサラ:小さじ1

【その他】

●サラダ油:大さじ2

●塩:小さじ1(炊飯用)

●水:3カップ(炊飯用)

●フレッシュコリアンダーまたはミントの葉:●適量(飾り用)

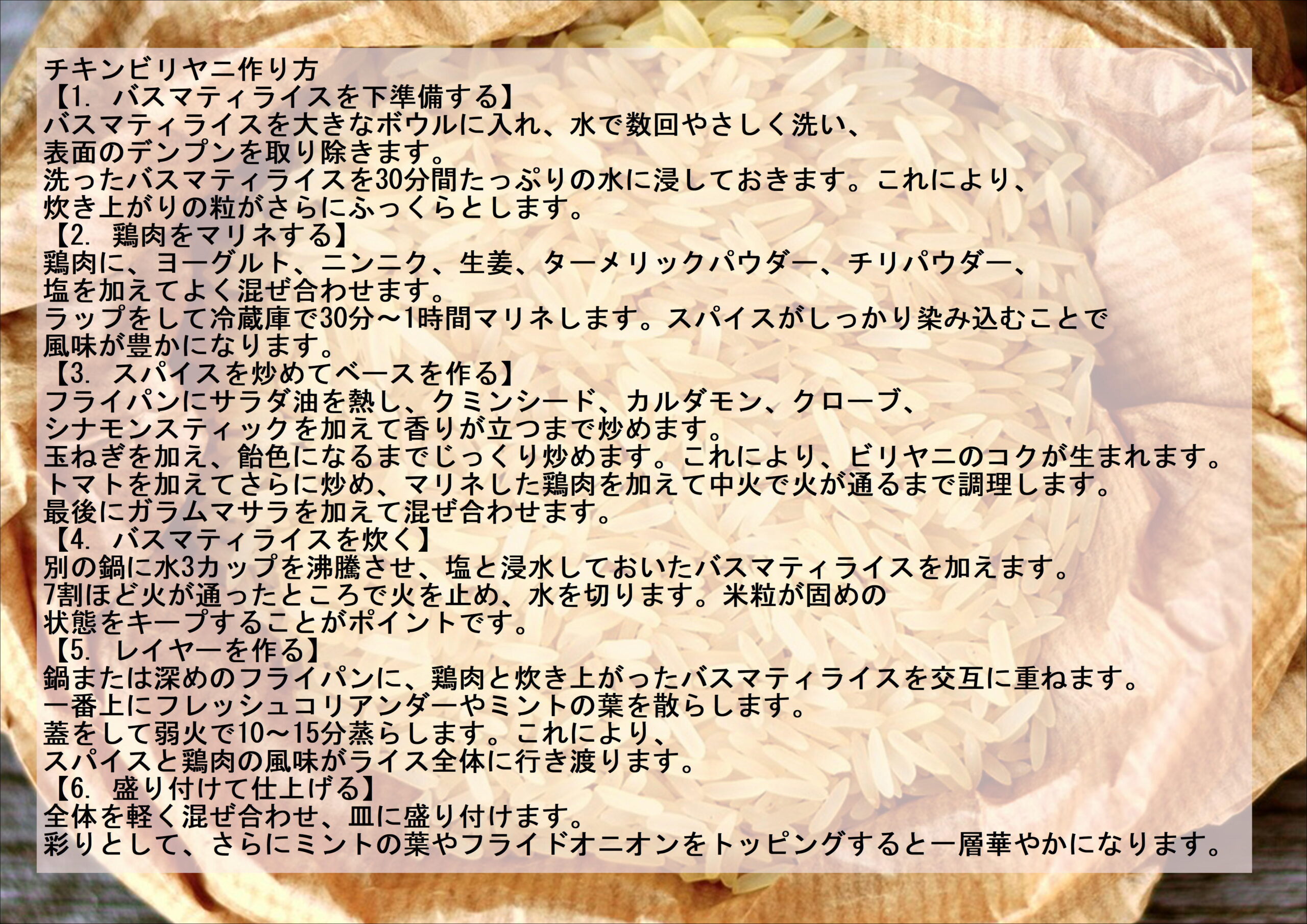

「チキンビリヤニ」バスマティライスを使った作り方

【1. バスマティライスを下準備する】

1.バスマティライスを大きなボウルに入れ、水で数回やさしく洗い、表面のデンプンを取り除きます。

2.洗ったバスマティライスを30分間たっぷりの水に浸しておきます。これにより、炊き上がりの粒がさらにふっくらとします。

【2. 鶏肉をマリネする】

1.鶏肉に、ヨーグルト、ニンニク、生姜、ターメリックパウダー、チリパウダー、塩を加えてよく混ぜ合わせます。

2.ラップをして冷蔵庫で30分~1時間マリネします。スパイスがしっかり染み込むことで風味が豊かになります。

【3. スパイスを炒めてベースを作る】

1.フライパンにサラダ油を熱し、クミンシード、カルダモン、クローブ、シナモンスティックを加えて香りが立つまで炒めます。

2.玉ねぎを加え、飴色になるまでじっくり炒めます。これにより、ビリヤニのコクが生まれます。

3.トマトを加えてさらに炒め、マリネした鶏肉を加えて中火で火が通るまで調理します。最後にガラムマサラを加えて混ぜ合わせます。

【4. バスマティライスを炊く】

1.別の鍋に水3カップを沸騰させ、塩と浸水しておいたバスマティライスを加えます。

2.7割ほど火が通ったところで火を止め、水を切ります。米粒が固めの状態をキープすることがポイントです。

【5. レイヤーを作る】

1.鍋または深めのフライパンに、鶏肉と炊き上がったバスマティライスを交互に重ねます。

2.一番上にフレッシュコリアンダーやミントの葉を散らします。

3.蓋をして弱火で10~15分蒸らします。これにより、スパイスと鶏肉の風味がライス全体に行き渡ります。

【6. 盛り付けて仕上げる】

1.全体を軽く混ぜ合わせ、皿に盛り付けます。

2.彩りとして、さらにミントの葉やフライドオニオンをトッピングすると一層華やかになります。

バスマティライスの楽しみ方

バスマティライスの楽しみ方は、その香り高い特性やパラっとした軽い食感を活かすことで無限に広がります。この長粒種の特別な米は、単に炊いて主食として楽しむだけでなく、さまざまな料理や調理法にアレンジすることで、さらにその魅力を引き出すことができます。ここでは、伝統的なエスニック料理から日本風のアレンジレシピまで、バスマティライスを存分に楽しむ方法をご紹介します。

1. バスマティライスの基本的な楽しみ方

(1) シンプルに炊いて香りを楽しむ

バスマティライスを楽しむ最も基本的な方法は、シンプルに炊いてその香りや味を味わうことです。炊飯器や鍋を使って炊き上げるだけで、独特の芳香がキッチン中に広がり、食卓を豊かにします。炊き上がりのライスに少量のバターやオリーブオイルを混ぜると、香りがさらに引き立ち、コクが増します。

(2) カレーとの相性を楽しむ

バスマティライスはカレーとの組み合わせが抜群です。日本で一般的なジャポニカ米とは異なり、パラっとした食感がスパイシーなカレーとよく調和します。グリーンカレー、バターチキンカレー、タイカレーなど、さまざまな種類のカレーに合わせて楽しむことができます。

2. エスニック料理で楽しむ

(1) ビリヤニやプラオ

ビリヤニやプラオは、バスマティライスを使用した代表的なエスニック料理です。ビリヤニは肉や魚、野菜、スパイスと一緒に炊き込むインドの伝統的な炊き込みご飯で、スパイスの風味とバスマティライスの香りが絶妙に調和します。一方、プラオは比較的シンプルなスパイスライスで、日常の食卓にも取り入れやすい一品です。

(2) 中東料理と合わせる

バスマティライスは中東料理とも相性が良く、ケバブやラム料理、フムスなどと組み合わせることで、異国情緒あふれる食卓を演出できます。また、中東風のスパイスを効かせたライスピラフとして調理するのもおすすめです。

(3) アジア風のアレンジ

タイやインドネシア、ベトナムなどアジア料理にもバスマティライスを取り入れることで、独特の風味を楽しむことができます。例えば、タイ風のレモングラスやココナッツミルクを使った炊き込みご飯や、ナシゴレン風の炒めご飯にも適しています。

3. 和風アレンジで楽しむ

(1) 和風炊き込みご飯

バスマティライスを和風の炊き込みご飯にアレンジすることで、新しい味わいを発見できます。例えば、昆布や鰹出汁をベースに炊き込み、鶏肉やキノコ、根菜類を加えた和風の炊き込みご飯は、独特の香りと和の味覚の融合を楽しむことができます。

(2) 和風サラダライス

冷めても美味しいバスマティライスの特性を活かし、和風のサラダライスを作るのもおすすめです。梅干しやシソ、ゴマなどの日本の食材を混ぜ合わせ、醤油やポン酢で味付けすると、さっぱりとした一品が完成します。

4. サイドディッシュや軽食としての楽しみ方

(1) スープの具材として使用

バスマティライスはスープの具材としても楽しむことができます。特にチキンスープやミネストローネなどのスープに加えると、食感のアクセントとして楽しめます。また、スパイスを効かせたスープにバスマティライスを添えれば、満足感のある一皿に仕上がります。

(2) サラダや冷製料理

バスマティライスを冷やしてサラダに混ぜることで、食感が楽しい冷製料理を作ることができます。タブレ(中東風のサラダ)風にハーブやオリーブオイルを加えたり、アボカドや海老を使ったエスニック風のサラダにも活用できます。

5. 健康志向の楽しみ方

バスマティライスの低GI値や消化が良いという特性を活かし、健康的な食事に取り入れる方法もあります。玄米タイプのバスマティライスを選べば、食物繊維が豊富でより健康的です。また、野菜や豆類をたっぷり加えたヘルシーな炊き込みご飯やリゾット風の料理にアレンジすれば、栄養バランスの取れた一皿が完成します。

6. 特別な日の料理で楽しむ

バスマティライスはその特別感から、パーティーや特別な日の料理にもぴったりです。たとえば、ビリヤニやピラフを美しく盛り付け、フライドオニオンやミントの葉をトッピングすることで、豪華な一品としてゲストを驚かせることができます。また、家庭でのディナーでもバスマティライスを使うことで、いつもとは違った高級感を演出することが可能です。

バスマティライスをお家でも楽しもう

バスマティライスをお家で楽しむ方法は、その独特の香りと食感を活かしながら、さまざまな料理に応用することにあります。バスマティライスは、エスニック料理の主役としてだけでなく、和風や洋風、さらには日常の家庭料理にも取り入れることができる万能な食材です。手軽な調理方法から本格的なレシピまで、自宅で気軽にバスマティライスを楽しむアイデアをたっぷりご紹介します。

1. バスマティライスを購入するポイント

まず、自宅でバスマティライスを楽しむためには、適切な製品を選ぶことが重要です。以下のポイントを押さえて購入することで、バスマティライスの魅力を最大限に引き出せます。

(1) 品質と種類を選ぶ

バスマティライスには「トラディショナル・バスマティ」「1121バスマティ」などの品種があり、それぞれに異なる特徴があります。例えば、伝統的なバスマティライスは香りが豊かで、長期間熟成されたものが多く、高級感があります。用途や好みに合わせて選びましょう。

(2) 保存状態を確認

購入時には、密封パッケージや真空パックで保存されている製品を選びましょう。これにより、香りや鮮度を長期間保つことができます。また、「GI認証(地理的表示)」が付いた製品は、本物のバスマティライスであることが保証されているため、品質が高いと言えます。

(3) 手軽に購入できる場所

日本では、スーパーの輸入食品コーナーやオンラインショップでバスマティライスが手に入ります。特に「Tilda」や「Daawat」などの信頼できるブランドを選ぶと間違いありません。

2. 基本的な炊き方と調理方法

バスマティライスを自宅で楽しむには、まず基本的な炊き方をマスターすることが大切です。適切な炊き方をすることで、その香りとパラッとした食感を最大限に楽しむことができます。

(1) バスマティライスの下準備

1.洗う

バスマティライスを大きめのボウルに入れ、水を加えて優しくかき混ぜながら数回洗います。この工程で表面の余分なデンプンを落とし、炊き上がりをふっくらとさせます。

2.浸水する

洗ったバスマティライスをたっぷりの水に30分間浸します。これにより、粒がさらに伸び、ふっくらと仕上がります。

(2) 基本の炊き方

鍋を使用する場合、バスマティライスと水を1:1.5の割合で鍋に入れ、塩を少々加えます。強火で沸騰させた後、弱火にして蓋をし、10分ほど炊きます。その後、火を止めて5分間蒸らすと、香りが立ち、パラっとした仕上がりになります。

3. バスマティライスを使った簡単レシピ

自宅で楽しめる簡単なバスマティライスのアレンジレシピをご紹介します。

(1) ガーリックバターバスマティライス

1.バスマティライスを基本の炊き方で炊き上げます。

2.フライパンにバターとみじん切りのニンニクを入れて香りを立たせ、炊き上がったバスマティライスを加えて軽く炒めます。

3.塩と黒コショウで味を整えるだけで完成。肉料理や魚料理の付け合わせとして最適です。

(2) 簡単ビリヤニ風炊き込みご飯

1.炊飯器にバスマティライス、チキン、ヨーグルト、トマト、スパイス(ターメリック、クミン、ガラムマサラなど)を入れます。

2.水を適量加え、普通に炊飯します。

3.炊き上がったら全体を軽く混ぜ、ミントやフライドオニオンをトッピングして完成です。

(3) 和風アレンジ:昆布とキノコの炊き込みご飯

1.バスマティライスを出汁(昆布や鰹節でとったもの)とともに炊きます。

2.キノコや鶏肉を加え、醤油で味を調えます。

3.和の風味とバスマティライスの香りが新しい味覚を生み出します。

4. バスマティライスで楽しむ特別な日の料理

バスマティライスは、特別な日の料理にもぴったりです。豪華なビリヤニやプラオ、ライスサラダなど、見た目も華やかでゲストを驚かせる一品を作ることができます。

(1) チキンビリヤニ

ビリヤニは、スパイスや肉、野菜とバスマティライスを重ねて炊き込む豪華な一品です。弱火で蒸らしながら香りを閉じ込めることで、特別感のある料理が完成します。

(2) シーフードプラオ

魚介類やスパイスを使ったプラオは、パーティーやディナーに最適です。シーフードの旨味がバスマティライスにしみ込み、贅沢な味わいを楽しめます。

5. 家庭での保存と使い切りの工夫

(1) 適切な保存

バスマティライスを密閉容器に入れ、湿気や匂いを防ぐ工夫をしましょう。冷蔵庫や冷暗所で保存すると、長期間香りを保つことができます。

(2) 使い切りのアイデア

少量ずつ小分けにして保存し、必要な分だけを使用することで、常に新鮮な状態を保つことができます。サラダやチャーハン、スープの具材として使えば、簡単に使い切ることができます。