スパイスと豆で毎日をおいしく健康に!

健康的な食生活を送りたいけれど、毎日の献立に悩んでいませんか?

忙しい日々の中で、手軽で栄養満点な食事を叶えるなら、今注目すべきは「スパイス」と「豆」のコンビです。

スパイスは、料理に豊かな香りと味わいをもたらすだけでなく、抗酸化作用や免疫力アップといった健康効果も期待できる“天然のサプリメント”。一方、豆類は植物性たんぱく質と食物繊維の宝庫で、血糖値の安定や腸内環境の改善に大きく貢献します。

本記事では、

✅ スパイスの効果効能と種類別の活用法

✅ 豆の種類ごとの栄養価と調理コツ

✅ 毎日続けたくなる簡単で美味しいレシピ

を中心に、毎日の食卓をおいしく、そして健康的に変える方法を徹底解説!

「スパイスカレー」「豆スープ」「ひよこ豆のサラダ」「シナモン入りスイーツ」など、バリエーション豊かなレシピも多数掲載。

「時短」「作り置き」「冷凍保存」など、忙しい人にもうれしいテクニックも紹介します。自然派・健康志向の方はもちろん、料理初心者にもおすすめの一冊級コンテンツです。

今こそ、スパイスと豆を味方にして、“毎日をおいしく、もっと健康に”変えてみませんか?

商品のご購入はこちらから↓↓

第1章:スパイスの基本と健康効果

スパイスは、料理を彩る風味のアクセントとして知られていますが、実はそれ以上に、古代から薬効を期待される“食べる薬”として世界各地で活用されてきました。

現代の栄養学や機能性食品研究でも、スパイスの持つ健康効果は再注目されています。

特に、スパイスと豆を組み合わせることで、味の相乗効果と栄養価の向上が同時に得られます。この章では、スパイスの基本知識から、健康との関わり、そして豆との相性までを詳しく見ていきましょう。

🍛 スパイスとは?―香りと薬効を併せ持つ自然の恵み

スパイスとは、植物の種子・樹皮・根・花・果実などから抽出された天然の調味料です。用途としては、香りづけ、辛味づけ、色づけ、防腐と多彩で、料理のアクセントとして欠かせない存在です。

例えば、インドや中東ではスパイスは日常的に使用され、医療や民間療法の一部としても扱われてきました。

日本でも、七味唐辛子や山椒、生姜、シナモン(桂皮)など、昔から“薬膳”的に利用されてきた歴史があります。

🧂 スパイスの代表例と健康効果

スパイスにはそれぞれ異なる香りや成分が含まれ、消化促進・抗炎症・抗菌・血流促進などさまざまな働きを持っています。以下に、特に豆料理と相性の良い4種類のスパイスをご紹介します。

🌕 ターメリック(ウコン)

●主な効能:抗酸化、抗炎症、肝機能の向上、デトックス

●特徴:鮮やかな黄色が特徴。代表成分「クルクミン」が注目されており、肝臓の働きを助けたり、関節の炎症を抑える効果が期待されています。

●おすすめの使い方:豆カレー、野菜スープ、炒め物、炊き込みご飯

🌿 クミン

●主な効能:消化促進、整腸作用、抗菌、冷え性改善

●特徴:スモーキーで温かみのある香り。インド料理やメキシコ料理には欠かせないスパイス。胃腸に優しいため、豆との相性は抜群です。

●おすすめの使い方:ひよこ豆サラダ、豆の煮込み、炒め物、ピラフ

🍋 コリアンダー

●主な効能:消化器系の不調改善、リラックス、ストレス緩和

●特徴:種は柑橘系の爽やかな香り。葉は「パクチー」として親しまれています。豆スープに使うと、味の深みに広がりが出ます。

●おすすめの使い方:レンズ豆スープ、豆ドレッシング、スパイスミックス

🍬 シナモン

●主な効能:血糖値の安定、抗酸化、冷え対策、抗菌

●特徴:甘く芳醇な香りが魅力で、お菓子や飲料に多く使われます。豆の甘煮やスイーツとも好相性。

●おすすめの使い方:黒豆の甘煮、豆乳ラテ、シリアルボウル

🌿 スパイスと豆の相性の良さ

スパイスは、豆の持つほのかな甘みやコクを引き立てる力を持っています。

豆は脂肪が少なく味が淡白なので、スパイスの香りと辛味を加えることで、満足感と奥行きのある味わいが生まれます。

たとえば、ターメリックとクミンを加えた豆カレーは、胃腸に優しく、消化を助けながら体を温めてくれる一皿になります。

スパイスの組み合わせによって、エスニック風、和風、洋風、どのジャンルにも自在にアレンジ可能なのも魅力です。

💡 スパイスの取り入れ方と保存のコツ

初心者でも無理なく始められるスパイス活用のヒントをご紹介します。

●まずは1種類から:ターメリックやクミンなど、クセの少ないものからスタート

●ミックススパイスを活用:市販のカレー粉やガラムマサラは手軽に使えて便利

●保存は光・湿気・酸化を避けて:密閉容器に入れて冷暗所で管理(ガラス瓶や遮光袋が◎)

●加熱タイミング:香りを引き出すには「油で最初に炒める」のがコツ。焦げやすいので中火以下で

そして何より大切なのは、毎日の食卓に“少しずつ”取り入れる習慣。薬のように一度に大量摂取するのではなく、香りや味の変化を楽しみながら、継続的に取り入れることが健康への近道です。

第2章:豆の種類と栄養価

豆類は、世界中の伝統食に欠かせない栄養食品です。古来より「畑の肉」として親しまれてきた豆には、たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラルといった栄養素が豊富に含まれており、現代の健康志向にもマッチしています。

特に植物性たんぱく質の供給源として、豆は動物性食品に頼らない人にとっての重要な栄養源。ここでは、主要な豆の種類・栄養・調理法をわかりやすくご紹介します。

🫘 豆の健康価値とは?

豆類には以下のような特徴があります:

●植物性たんぱく質が豊富:筋肉・内臓の修復、代謝維持に不可欠

●低脂肪で低GI:血糖値の急上昇を抑え、肥満や糖尿病の予防にも

●食物繊維たっぷり:便秘改善、腸内フローラ活性化に役立つ

●鉄・カルシウム・マグネシウムなどミネラルが豊富

●コレステロールゼロで、心臓病や動脈硬化のリスク低減にも有効

さらに豆は保存性にも優れ、乾燥豆であれば数ヶ月〜数年単位で保管できるため、防災備蓄や作り置きにも適しています。

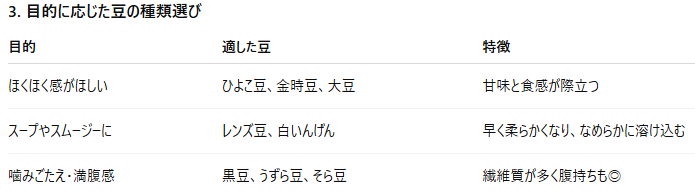

📘 豆の種類と活用法

1. 大豆(黄大豆)

●特徴:日本の代表的豆。味噌、納豆、豆腐の原料でもあり、和食文化の礎。

●栄養:イソフラボンが豊富で、女性ホルモンのバランスを整える効果が期待される。

●活用法:煮物、炒め煮、味噌汁、豆乳、サラダトッピング

2. ひよこ豆(ガルバンゾ)

●特徴:丸くてホクホクした食感。インドや中東料理の定番。

●栄養:たんぱく質、葉酸、ビタミンB群が豊富。

●活用法:フムス、豆カレー、サラダ、スープ、スナックロースト

3. レンズ豆(マスールダール)

●特徴:下茹で不要で調理が早い。赤・茶・緑など種類も豊富。

●栄養:鉄分・マグネシウムが豊富で、貧血予防や代謝促進に◎。

●活用法:スープ、煮込み、炒め煮、ミネストローネ

4. 黒豆

●特徴:お正月料理でおなじみ。ポリフェノール(アントシアニン)が豊富。

●栄養:抗酸化作用が高く、老化防止・美肌・目の健康にも。

●活用法:甘煮、おこわ、ヨーグルト、スイーツ、グラノーラ

5. インゲン豆(白いんげん・金時豆・うずら豆など)

●特徴:ホクホクした食感で、煮込みに向く。

●栄養:食物繊維が特に多く、腸内環境の改善に効果的。

●活用法:チリビーンズ、スープ、煮豆、ミートレスハンバーグ

🌿 豆とスパイスの相乗効果

豆はたんぱく質と食物繊維が豊富な一方で、味が淡白です。そこで、スパイスを加えることで旨み・香り・栄養効果を強化できます。

たとえば、ターメリックとレンズ豆を組み合わせたスープは、消化に優れ、風邪予防にもつながります。

スパイスの消化促進作用は、豆類のガスを軽減する効果もあるとされ、体にも優しい食べ方です。

🧑🍳 豆の下処理と調理の基本

●乾燥豆は一晩水に浸けてから茹でる(3倍程度に膨らみます)

●レンズ豆や赤レンズ豆は浸水不要・時短向け

●茹でた豆は冷凍保存で1ヶ月持つ

●圧力鍋・スロークッカーを使えば時短&失敗なし

手軽さを求めるなら、無添加の「水煮缶」や「真空パック」もおすすめです。

✅ 豆を毎日取り入れるコツ

●朝食に:黒豆入りオートミール、豆乳スムージー

●昼食に:ひよこ豆のサラダ、レンズ豆スープ

●夕食に:豆カレー、大豆の和風炒め

●おやつに:黒豆ブラウニー、豆乳プリン

1日1回、どこかのタイミングで豆を取り入れる習慣をつけることで、腸内環境や代謝、肌ツヤの改善を実感しやすくなります。

第3章:毎日楽しむレシピ集

私たちの毎日は忙しく、ついつい「手軽さ」ばかりを優先してしまいがちです。しかし、ほんのひと工夫で「おいしくて健康的」「簡単だけど満足感がある」食卓を実現できたら、どうでしょうか?

この章では、スパイスと豆を活用した、健康的かつ手軽なレシピをご紹介します。

どれもスーパーで手に入る身近な食材ばかり。朝・昼・夜・おやつまで幅広くカバーし、「これなら続けられる!」と思えるメニューばかりです。

🍲 朝食向けレシピ 〜1日のスタートを温かく、元気に〜

1. ターメリック豆乳スープ

●材料:無調整豆乳、ターメリック、塩、こしょう、玉ねぎ、蒸しひよこ豆

●作り方:スライスした玉ねぎを炒め、豆乳とターメリックを加えたら、ひよこ豆を入れて軽く煮込むだけ。塩こしょうで味を整えて完成。

豆乳とスパイスの組み合わせで、体を芯から温める朝のパワースープ。ターメリックの抗炎症作用が、朝のむくみや疲れを和らげてくれます。

2. 黒豆とシナモンのオートミール

●材料:オートミール、黒豆煮、シナモン、はちみつ、アーモンドミルク

●作り方:材料を小鍋で温め、ふっくらしたら完成。仕上げにナッツやバナナを添えてもOK。

黒豆の甘さとシナモンの香りが、心まで癒してくれる朝食。食物繊維と鉄分も豊富で、女性に嬉しい美肌効果も期待できます。

🥗 ランチ向けレシピ 〜栄養と満足感で午後も元気に〜

3. クミン香るひよこ豆サラダ

●材料:ひよこ豆、ミニトマト、きゅうり、オリーブオイル、レモン汁、クミンパウダー

●作り方:全てを混ぜて冷蔵庫で10分ほど冷やす。味がなじむことでより美味しく。

さっぱりした味わいにクミンの香ばしさがアクセント。作り置きしておけば、忙しい日のお弁当にもぴったり。

4. レンズ豆と野菜のスパイススープ

●材料:レンズ豆、にんじん、セロリ、玉ねぎ、コリアンダー、ターメリック

●作り方:野菜を炒め、豆とスパイスを加えて煮込む。仕上げにハーブやレモンで香りづけ。

低カロリーなのにしっかり満足感のある一皿。食物繊維で午後の眠気を防ぎ、集中力アップにもつながります。

🍛 ディナー向けレシピ 〜1日のごほうびに栄養たっぷりな主菜を〜

5. 本格スパイス豆カレー

●材料:ひよこ豆またはレンズ豆、玉ねぎ、にんにく、生姜、トマト缶、ガラムマサラ、クミン、コリアンダー、ターメリック

●作り方:香味野菜とスパイスを炒めて香りを出し、豆とトマトを加えて煮込む。

レトルトに頼らずとも、30分で本格インド風カレーに。ご飯、ナン、雑穀米など何でも合う万能レシピです。

6. 大豆と野菜の炒め煮(和風スパイス)

●材料:ゆで大豆、人参、ごぼう、だし、醤油、七味唐辛子

●作り方:野菜と豆を炒めたら、だしを加えて煮込み、最後に醤油で味を整える。七味は好みで。

親しみやすい味付けに、ピリリとした七味がアクセント。和食との相性が良く、白ごはんにぴったりです。

🍬 ヘルシースイーツ 〜罪悪感ゼロで甘い満足を〜

7. 黒豆とココアのブラウニー風

●材料:黒豆、ココア、米粉、オリーブオイル、きび砂糖、ベーキングパウダー

●作り方:すべての材料をフードプロセッサーで混ぜ、型に流してオーブンで焼くだけ。

黒豆の自然な甘みとコクが、スイーツとしての満足感を演出。小麦や乳製品にアレルギーがある方にも安心です。

8. シナモン香る豆乳プリン

●材料:豆乳、寒天、はちみつ、シナモンパウダー

●作り方:豆乳とはちみつを温めて寒天を溶かし、器に流して冷蔵庫で冷やす。

優しい甘さとスパイスの香りが広がる、寝る前にも嬉しい一品。腸内環境の改善にもおすすめ。

📝 レシピ活用のポイント

●スパイスは焦がさず、香りを立てるように加熱することが風味の鍵

●豆はあらかじめ下茹でして冷凍保存しておくと時短に

●レシピをベースにして、季節野菜やお好みのハーブでアレンジを楽しもう

●冷蔵で3日、冷凍で2週間程度保存可能なレシピが多いので作り置きにも便利

第4章:食材選びと健康的な使い方

スパイスと豆は、それぞれが持つ栄養価だけでなく、「選び方」「保存方法」「調理の工夫」次第で、その健康効果やおいしさを最大限に引き出すことができます。

この章では、日々の買い物から始まる“選び方の目利き”、継続するための“調理と保存の知恵”、そして「無理なく生活に取り入れる」ための健康習慣化のポイントを、具体的な事例とともにご紹介します。

🛒 スパイスの選び方:香りと効能を最大限に活かすには

1. 鮮度が命!産地・製造日をチェック

スパイスの魅力は香りと効能にありますが、精油成分は時間とともに劣化します。購入の際は「製造日」や「ロット番号」が明記されているものを選び、開封後は6か月〜1年を目安に使い切ることをおすすめします。

2. オーガニック・無添加の安心感

農薬・防腐剤・香料が加えられたスパイスは、かえって体に負担となることも。特に長期的に摂取する場合は、オーガニック認証(有機JASなど)がある商品を選びましょう。

3. 初心者には「ブレンド済み」スパイスがおすすめ

「ガラムマサラ」「カレー粉」「スパイス塩」など、既にブレンドされているミックススパイスなら、手間いらずで本格的な味わいを楽しめます。料理ジャンルに応じて使い分けてみましょう。

4. 保存は密閉・遮光・乾燥が基本

開封後は遮光瓶またはスクリュー付きの密閉容器に入れ、直射日光・高温多湿を避けた冷暗所で保管。香りが飛ばないよう、使用時はすぐに蓋を閉めましょう。

🛍️ 豆の選び方:栄養、手軽さ、味わいを兼ね備えるには?

1. 「乾燥豆」と「調理済み」の使い分け

●乾燥豆は風味・食感が良く、コスパも高いですが、下処理に時間が必要です。

●水煮缶・真空パック豆は調理時間ゼロで、そのまま使えるので忙しい日や初心者に最適です。

どちらも使い分けながら常備しておくことで、調理の自由度が格段に上がります。

2. 「無添加・無漂白」を選ぶ安心感

水煮豆や缶詰を選ぶ際は、塩分・糖分・保存料が添加されていないものを選ぶと安心。素材本来の風味を損なわず、スパイスやハーブとも相性抜群です。

🧊 保存と下処理のコツ:無駄なく、長く、おいしく活用するには?

スパイスの保存術

●ガラス瓶や遮光容器に入れ、冷暗所で保管(冷蔵庫NG)

●小さなスプーンで取り出し、湿気や手の脂が入らないよう注意

●開封後6ヶ月以内に使い切ると香りと効能がしっかり保たれます

豆の保存・下処理

●乾燥豆は風通しのよい冷暗所に(虫対策に唐辛子を一緒に入れるのも◎)

●茹でた豆は冷蔵3日/冷凍1ヶ月。製氷皿などで冷凍しておくと使いやすい

●下茹では「塩なし」「少し硬め」がポイント。再加熱しても崩れません

時短調理のアイデア

●圧力鍋やスロークッカーで煮込み時間を短縮

●電気鍋や保温調理器で光熱費も節約しつつ栄養をキープ

●市販の「蒸し豆パック」も便利。忙しい日のお弁当や副菜に重宝します

🧘 毎日続けるための健康習慣化テクニック

1. “1日1豆”ルール

●朝:黒豆とバナナのスムージー

●昼:ひよこ豆のレモンサラダ

●夜:大豆の炒め煮 or レンズ豆のスープ

無理なく毎日1種類の豆を取り入れるだけで、腸内環境・血糖コントロール・満腹感に大きな効果があります。

2. スパイスドリンクで楽しむ

●シナモン+ジンジャー+クローブのホットティー

●ターメリック+豆乳+はちみつの「ゴールデンミルク」

温めて飲むことで、体がぽかぽかに。寝る前のリラックスタイムにもぴったり。

3. 作り置きと“下ごしらえ貯金”で継続力アップ

●週末に「豆のカレー」「スパイス煮込み」などを作り置き

●冷凍用の小分け保存袋を使って、いつでも温めるだけに

作業をまとめることで、平日はストレスフリーに“健康ごはん”を継続できます。

💬 取り入れた人のリアルな声

「毎朝スパイス入りの味噌汁を飲むようになって、冷え性が改善した」

「レンズ豆を常備するようになって、外食が減り体調が安定」

「黒豆のスイーツをおやつにしたら、体重が自然に減ってきた」

日常に無理なく取り入れた結果、体の調子だけでなく生活そのものの質が向上したという声が続々と寄せられています。

第5章:スパイスと豆で叶える健康習慣

現代人の多くが抱える課題それは「不規則な食生活」「運動不足」「ストレス過多」による体調の乱れです。

忙しい日常の中で、ついついコンビニ食や外食に頼りがち。でも、日々の食事こそが私たちの体と心をつくる“基礎”です。

近年、「食べることで健康を育てる」予防医学的なアプローチが注目されています。中でも、スパイスと豆という2つの自然素材は、現代の健康ニーズに見事にマッチしています。

●スパイスは香りや味だけでなく、抗酸化・抗炎症・代謝促進といった機能を持つ“天然の薬箱”。

●豆は良質なたんぱく質と豊富な食物繊維、ビタミンやミネラルを含む“植物性完全栄養食”。

この章では、「目的別」「季節別」にスパイスと豆をどう活用すれば、日々の暮らしをより健康的で心地よいものにできるか、その具体的な実践例と習慣化のヒントをご紹介します。

🎯 目的別|ライフスタイルや体調に合わせて

1. 【ダイエット・代謝アップ】

●豆のたんぱく質が空腹を防ぎ、血糖値の急上昇を抑える

●クミンや唐辛子、ブラックペッパーなどのスパイスが代謝を高め、脂肪燃焼をサポート

●ひよこ豆カレー、レンズ豆スープ、黒豆入りオートミールが特に効果的

💡夜に炭水化物の代わりに“豆と野菜のスープ”を取り入れる「置き換えダイエット」が人気!

2. 【美肌・アンチエイジング】

●ターメリックやシナモンの抗酸化作用が、細胞の老化を防止

●黒豆のアントシアニン、大豆のイソフラボンが肌の保湿・弾力を高める

●毎日の豆乳ラテや、黒豆&シナモンのスイーツで“食べてきれいに”

💡「豆乳×ターメリック×はちみつ」で作る“ゴールデンミルク”は、美肌とリラックスの両方に◎。

3. 【腸活・免疫強化】

●食物繊維豊富な豆が腸内環境を整え、免疫細胞の活性化を促進

●ショウガ・コリアンダーなどのスパイスが胃腸を温め、便秘や冷えの改善に効果的

●おすすめはレンズ豆と根菜の煮込み、スパイスチャイ、豆ヨーグルト

💡“1日1豆”を目標に、朝か夜に豆を取り入れる習慣を。

🍂 季節別|気候や体調の変化に合わせて

🌸 春:デトックス・花粉対策

●冬に溜め込んだ老廃物をスッキリさせたい時期。

●ターメリック×ひよこ豆のサラダ、シナモン×豆乳のチャイで肝臓をサポート。

☀ 夏:冷え・食欲不振に

●冷たい飲食物で弱った胃腸を立て直すには、スパイスの力が鍵。

●クミンとレモンの冷製サラダや、ひよこ豆入りのミントスープが◎。

🍁 秋:免疫アップ・乾燥対策

●空気が乾燥し始め、肌やのど、腸にも影響が出やすい。

●黒豆の煮物、スパイス入り豆スープで体を内側からうるおす。

❄ 冬:体を温めて風邪予防

●寒さで巡りが滞る季節。ショウガ・シナモン・クローブを活用して体を芯から温める。

●レンズ豆と根菜のスパイシーシチュー、スパイス入り味噌汁がおすすめ。

🔁 習慣化のコツ|毎日無理なく続けるには?

1.豆の作り置きベースを活用

→ ひよこ豆、レンズ豆、黒豆などを茹でて冷凍保存しておくと、料理の時短に。

2.スパイスは常備3種類に絞る

→ ターメリック、クミン、シナモンなど、使いやすい3種を決めておくと毎日の料理に迷わない。

3.スパイスドリンクを朝or夜のルーティンに

→ 体を温める・リラックスする・空腹感を抑えるという3つの効果が狙えます。

4.味の変化を楽しみながら“飽きずに続ける”

→ 同じレシピでも、スパイスの組み合わせを変えるだけで味の印象がガラリと変わります。

💬 取り入れた人の実感

「豆を毎日食べるようになって、お腹の調子が劇的に改善」

「スパイスを少し加えるだけで、料理が楽しくなった」

「食事が変わっただけで、肌の調子が明らかに良くなった」

「夫婦で豆中心の食生活にしてから体重と血圧が安定した」

第6章:おわりに──スパイスと豆が変える、わたしの毎日

私たちの食生活は、日々の選択の積み重ねでできています。

朝、どんな朝食を食べるか。昼、外で何を選ぶか。夜、誰と、どんなごはんを囲むか。

そのひとつひとつが、今日の自分をつくり、明日の健康をかたちづくっているのです。

このガイドでご紹介してきた「スパイス」と「豆」。

この2つは、スーパーで簡単に手に入る“よくある食材”かもしれません。けれど、その中には、あなたの体と心に寄り添う大きな力が秘められています。

🥄 小さな変化が、やがて大きな違いに

朝食のスープにターメリックを加えてみる。

お弁当にひよこ豆のサラダを入れてみる。

おやつを黒豆のスイーツに変えてみる。

ほんの小さな変化でも、毎日続けることで、気づけば体は軽くなり、心も整っていきます。

「体が求めているものを、ちゃんと与える」ことの大切さを、きっとあなたの体が教えてくれるはずです。

🌿 スパイスと豆は“自然からの贈り物”

スパイスの香りは、私たちの気持ちをリフレッシュさせ、時にリラックスさせてくれます。

豆は、植物性たんぱく質と食物繊維をたっぷりと含んだ、持続可能で優しい食材です。

そしてなにより、どちらも昔から世界中で「家庭の健康を守る食材」として親しまれてきた存在です。

薬やサプリメントに頼る前に、まず食卓に“自然の知恵”を取り入れてみること。

それが、現代人にとって最も必要な健康法かもしれません。

📆 続けられる理由がここにある

完璧なレシピも、難しい栄養学も必要ありません。

必要なのは、「今日、できることを1つだけやってみる」という気持ちだけです。

●朝食にスパイス入りのスープを飲んでみる

●週に1回だけでも豆を使った料理を作ってみる

●自分の体調や気分に合ったスパイスを選んでみる

その積み重ねがやがて習慣になり、「いつの間にか、元気になっていた」と思える未来につながっていきます。

💬 食べることは、生きること

食卓に向かう時間は、ただ空腹を満たすだけではなく、自分自身と向き合う時間です。

誰かと分かち合う温かいスープ、ひとりで味わう静かなスパイスティー……

どれも、日常にそっと寄り添い、心と体を癒してくれます。

🌟 最後に

スパイスと豆のある暮らしは、ただの健康法ではありません。

それは、自分を大切にし、日々を丁寧に生きるという選択でもあります。

あなた自身のペースで、今日から、今から――

できることからはじめてみてください。

そしてその変化を、ぜひ楽しんでください。

本記事が、あなたの毎日を少しでも前向きに、心地よく変えるきっかけになれたのなら、これ以上の喜びはありません。