豆製品×スパイスの種類と使い方|毎日の料理が変わる魔法の調味料

豆とスパイスの魔法

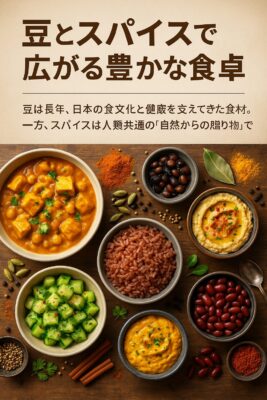

和食文化の中で長く親しまれてきた豆製品と、異国の風味を届けてくれるスパイス。この一見異なる存在同士が交わることで、家庭料理の幅は格段に広がり、毎日の食卓に小さな驚きと楽しみをもたらします。

豆製品には、大豆をはじめとする多様な種類があり、豆腐、納豆、味噌、小豆、ひよこ豆、レンズ豆などが代表的です。これらは植物性たんぱく質や食物繊維、カルシウムや鉄分などのミネラルが豊富で、健康を支える基礎食材として古くから重宝されてきました。一方で、スパイスはカレーやエスニック料理で使われるイメージが強いものの、実は香りや味わいを豊かにするだけでなく、体を温めたり、消化を助けたり、抗菌・抗酸化作用をもたらすものも多く存在します。

この豆製品とスパイスの組合せは、意外にも相性が抜群です。豆のやさしい甘みやなめらかな食感が、スパイスの多彩な香りや風味と合わさることで、シンプルながら深い味わいのある一皿が生まれます。例えば、クミンを炒めてから豆を加えるだけでも、普段の煮豆がぐっとエキゾチックな一品に変わりますし、味噌汁にほんのりシナモンや山椒を加えることで、新しい味覚の世界が広がります。

また、豆もスパイスも保存がききやすく、冷蔵庫の常備品や乾物として手軽に取り入れられる点も魅力です。植物性のやさしい栄養と、香りの個性を掛け合わせれば、忙しい日々の中でも心と体を満たす「魔法の調味料」として機能します。

この記事では、「豆×スパイス」という組み合わせの可能性を最大限に引き出すために、基本的な種類の紹介から、実践的なレシピ、調理のコツ、健康への効果まで、あらゆる視点から詳しく解説していきます。初めての方でもわかりやすく、すでに取り入れている方には新しい発見があるよう構成しています。

日々の料理に、新しい風とちょっとした魔法を。そんな願いを込めて、本書をお届けします。

商品のご購入はこちらから↓↓

第1章:豆製品の種類と栄養価

豆類は古来より人類の主要な食糧源として親しまれてきました。とくに日本では大豆を中心に、様々な豆が日常の料理に活用されてきました。本章では、豆の種類ごとの特徴と、代表的な加工品である豆腐や味噌などを取り上げ、それぞれの栄養的利点と使い方を紹介していきます。

● 主な豆の種類とその特徴

●大豆:和食に欠かせない主役。イソフラボンやたんぱく質が豊富で、豆腐や納豆、味噌、醤油など、さまざまな食品に加工される万能豆です。大豆の活用幅は広く、乾燥大豆は煮豆や五目煮、枝豆としても利用されます。独特のコクと旨味があり、ほかの素材やスパイスの風味を引き立ててくれます。

●小豆:甘く煮て餡にしたり、赤飯に使われたりする和菓子・和食の定番。ポリフェノールも豊富で、抗酸化作用が期待されます。小豆は砂糖と一緒に調理することが多いですが、実はクミンやシナモンとの相性も良く、ほんのり甘いスパイシーな副菜として楽しめます。

●ひよこ豆(ガルバンゾー):中東・インド料理で活躍する豆。ホクホクした食感とほのかな甘味が特徴で、フムスやチリコンカン、カレーなどに使われます。日本の煮物やサラダにも取り入れやすく、スパイスとの組み合わせで和洋中エスニックと自在にアレンジが可能です。

●レンズ豆:火が通りやすく、時短料理にも最適。クセが少なく、スープやカレーに活用しやすい豆で、特に赤レンズ豆はインド料理のダルに使われることで有名。煮崩れしやすいため、とろみを出したいスープや煮込みに向いています。

●黒豆:おせち料理の定番。抗酸化作用のあるアントシアニンを含む健康食品として人気があります。甘く煮るだけでなく、塩味の煮物や炒め物にしても美味しく、クミンや唐辛子と合わせれば、風味豊かな一品に早変わりします。

加工豆製品とその用途

●豆腐:絹ごし、木綿、焼き豆腐、厚揚げなど、食感と用途によって種類が豊富。絹ごしは滑らかな口当たりで冷奴や和風スープに、木綿は水分が少なく炒め物や揚げ物向き。味が淡泊なので、スパイスの香りを引き立てる素材として優秀です。特に麻婆豆腐などでは、豆腐とスパイスの相性が存分に発揮されます。

●納豆:発酵食品としての健康価値が高く、ねばりと独特の香りが特徴。ねぎや辛子だけでなく、カレー粉やターメリックを加えても違和感がなく、意外な組み合わせが新しい味覚体験を提供します。

●味噌:日本の発酵文化の象徴。米味噌、麦味噌、豆味噌などがあり、スパイスと併せて味の奥行きを増すのに有効です。赤味噌とクミンでコクのある味噌炒め、白味噌とシナモンで甘味のあるタレなど、応用は無限です。

●油揚げ・厚揚げ:加熱によって香ばしさが加わり、炒め物や煮物にコクを出す役割を果たします。唐辛子や山椒と合わせればピリ辛おつまみに、ターメリックと一緒に炊き込めば風味豊かな炊き込みご飯にもなります。

● 豆の栄養価と健康効果

豆類は低脂肪かつ高たんぱくな食品であり、食物繊維やミネラル、ビタミンB群も豊富です。特に大豆に含まれるイソフラボンは、女性ホルモン様の働きがあり、骨粗しょう症予防や更年期症状の緩和にも寄与します。また、腸内環境を整えるオリゴ糖やレシチンなどの機能性成分も多く含まれており、継続的な摂取によって免疫力の向上や生活習慣病の予防にもつながります。

さらに、豆類は血糖値の上昇を緩やかにする低GI食品としても知られており、糖尿病予防や体重管理に役立ちます。植物性たんぱく質の摂取源として、動物性食品を控えたい方やヴィーガン・ベジタリアンの方にも理想的です。

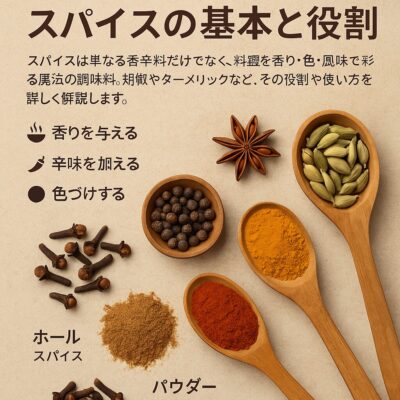

第2章:スパイスの基本と役割

スパイスと聞くと、多くの方は「辛い」「カレーの香り」「外国の料理」といったイメージを持たれるかもしれません。しかし、スパイスは単なる味付け以上の存在です。それぞれに個性があり、香り・色・風味・効能に至るまで、料理を彩り、健康を支える奥深い役割を果たしています。本章では、スパイスの基本的な役割と種類、その使い分け方について詳しく解説します。

● スパイスとは?その定義と歴史

スパイスとは、植物の種子・根・果実・樹皮・花などの一部を乾燥させて用いる香味料のことを指します。料理に香りや色、辛味、保存性を加えると同時に、体に良い作用をもたらすものも多く、古くは薬としても使われてきました。

インドや中国、中東諸国では何千年も前からスパイスが医療や宗教、食文化に取り入れられており、シルクロードの交易の中心的存在でもありました。日本にも平安時代ごろには唐辛子や山椒などが伝わり、和のスパイス文化が育まれてきました。現代では健康志向や世界各国の料理への関心の高まりにより、一般家庭でもスパイスを使った料理が身近な存在となりつつあります。

● スパイスの4つの基本的役割

1.香りを与える:料理の第一印象を決める要素であり、スパイスの持つ芳香成分が食欲を刺激します。肉や魚の臭みを消す効果もあるため、下ごしらえや仕上げに欠かせません。

2.辛味を加える:唐辛子、黒胡椒、ジンジャーなどが代表的で、体を温める働きもあります。辛味成分は消化を助け、代謝を上げるとも言われます。

3.色づけする:ターメリック、パプリカ、サフランなどは鮮やかな色を料理に添え、見た目にインパクトを与えます。見た目の美しさが味覚にも影響することは、食の科学でも証明されています。

4.保存性を高める:シナモンやクローブ、マスタードなどは抗菌・防腐効果があり、古代では食品の保存のために使用されていました。現代でも漬物やピクルスに活用されます。

● ホールスパイスとパウダースパイス

スパイスには大きく分けて「ホール(粒状)」と「パウダー(粉末)」の2種類があります。両者は加熱のタイミングや風味の出方に違いがあり、料理の目的に応じた使い分けが求められます。

●ホールスパイス:加熱して油に香りを移すのが基本です。ホールのまま使用することでスパイスの香りがより立体的に広がり、味わいにも奥行きが生まれます。炒め物や煮込み料理の最初に使用するのが理想的。例:クミンシード、マスタードシード、カルダモンポッド。

●パウダースパイス:粉末状であるため即効性があり、料理の途中や最後に風味の調整として使います。スープやソースの仕上げ、風味を強調したい場面で便利です。加熱しすぎると香りが飛びやすい点には注意が必要。例:ターメリック、カレー粉、ガラムマサラ、パプリカパウダー。

● スパイスの使い方の基本

スパイスを使いこなすためには、「香りを引き出す」ことが最も重要です。そのための基本的な調理テクニックを以下に紹介します。

●テンパリング(香り出し):油にホールスパイスを加えて弱火でじっくり炒め、香りを油に移す方法。インド料理ではカレーの土台として欠かせない工程で、炒める温度と時間がポイント。

●ロースト:ホールスパイスを乾煎りしてからパウダー状にすることで、香りをさらに引き立てます。特にガラムマサラなどのミックススパイスを作る際に多用される技法です。

●ブレンド:複数のスパイスを調和させることで、味に奥行きが生まれます。料理ジャンルごとの定番ブレンドの他、自分好みに調合する楽しさも。例:カレー用、中華風、和風、薬膳風など。

● スパイスと相性の良い食材例

このように、豆製品に合わせることでスパイスの風味が引き立ち、栄養価の高い料理がさらにおいしく、そして楽しくなります。

● スパイスの保存と管理方法

スパイスの鮮度は香りと味わいに直結します。空気や光、湿気に弱いため、保存には以下のポイントに注意が必要です。

●密閉できる容器(遮光瓶やスクリューキャップ付きの瓶など)を使用し、冷暗所に保管。

●湿気の多いキッチン周りではなく、乾燥したパントリーや引き出しが理想。

●開封後は半年〜1年以内を目安に使い切る。

●買いだめせず、少量ずつこまめに購入。

●また、ラベルに購入日や開封日を記載しておくと管理がしやすくなります。

第3章:香りを活かすスパイス15選

スパイスの中でも「香り」を主な特徴とするものは、料理の第一印象を決定づけ、食欲を高める大切な役割を果たします。香りは、味わいの前に人の感覚に訴えかけ、食卓に豊かな印象を与えるものです。

豆製品はそのままでは味が控えめなものが多いため、スパイスによって香りを加えることで、風味に広がりが生まれ、異なる食文化のニュアンスを簡単に取り入れることができます。本章では、そんな香りを中心としたスパイスの中から、特に豆製品との相性が良く、日本の家庭料理にも取り入れやすい15種類を厳選し、それぞれの特徴や使い方、合う豆料理例などを詳しく紹介していきます。

以下のスパイスは、いずれも香りを主体としながらも、効能や健康効果にも優れており、「美味しさ」と「体への優しさ」を両立させてくれる頼もしい存在です。

● クミン(Cumin)

温かみのあるエキゾチックな香りが特徴。インド料理の定番で、ホールでもパウダーでも使用される。

●相性の良い豆製品:豆腐、ひよこ豆、レンズ豆

●調理法:テンパリングで香りを油に移す。豆のスープや煮物に。

●効能:消化促進、食欲増進、ガスの発生を抑える

● コリアンダー(Coriander)

やや柑橘系に似た爽やかで甘みのある香り。

●相性の良い豆製品:納豆、豆腐、味噌

●調理法:パウダーをスープやドレッシングに加えると風味が豊かに。

●効能:整腸、利尿、デトックス効果

● カルダモン(Cardamom)

清涼感と甘さが混ざり合う高貴な香り。「スパイスの女王」とも呼ばれる。

●相性の良い豆製品:黒豆、小豆、納豆

●調理法:スイーツやチャイの風味づけ、味噌ベースの煮物に隠し味として。

●効能:口臭予防、消化促進、精神安定

● シナモン(Cinnamon)

甘く温かみのある香りで、スイーツだけでなく煮物などにも活用。

●相性の良い豆製品:小豆、白花豆、味噌

●調理法:甘い煮豆、シチュー、ドレッシングに加える。

●効能:血流促進、抗酸化、冷え改善

● クローブ(Clove)

力強くスモーキーな香りで、少量でも存在感がある。

●相性の良い豆製品:大豆、油揚げ

●調理法:煮込み料理、スープ、カレーに一粒加える。

●効能:抗菌作用、鎮痛、口臭予防

● フェンネル(Fennel)

リコリスのような甘い香りが特徴。魚料理にも使われる。

●相性の良い豆製品:レンズ豆、納豆

●調理法:ホールを炒め物に。サラダにパウダーを。

●効能:胃腸改善、女性ホルモンバランス調整

● フェヌグリーク(Fenugreek)

炒るとメープルのような甘い香りに。ホールスパイスとして使う。

●相性の良い豆製品:大豆、厚揚げ、ひよこ豆

●調理法:カレーのベースに。炒め油に香り出し。

●効能:血糖値調整、母乳分泌促進

● アニス(Anise)

やや甘い香りで、フェンネルに似るがより軽やか。

●相性の良い豆製品:小豆、白花豆

●調理法:煮豆やお菓子、甘いスパイス煮に

●効能:胃腸の不調改善、リラックス効果

● スターアニス(八角)

中華料理でおなじみの独特の甘香ばしい香り。

●相性の良い豆製品:黒豆、厚揚げ、味噌

●調理法:煮込み、煮豆、味噌炒めに加える

●効能:冷え性改善、血行促進、胃腸強化

● バジル(Basil)

清涼感と甘みを併せ持つ、ハーブの代表格。

●相性の良い豆製品:豆腐、納豆

●調理法:ドレッシング、冷ややっこ、サラダのアクセントに

●効能:抗菌作用、リラックス、抗酸化

● タイム(Thyme)

ウッディでスパイシーな香り。煮込みに向く。

●相性の良い豆製品:レンズ豆、大豆

●調理法:スープや煮込み、豆のシチューに

●効能:抗菌、抗ウイルス、去痰

● オレガノ(Oregano)

ピリッとした刺激と苦味が特徴。地中海料理で多用。

●相性の良い豆製品:ひよこ豆、白インゲン豆

●調理法:トマト煮、豆サラダ、焼き料理に

●効能:抗酸化、消化促進、抗炎症

● ローズマリー(Rosemary)

強い芳香が特徴で、肉や豆に合う。

●相性の良い豆製品:大豆、レンズ豆

●調理法:煮込み、ロースト、炊き込みに

●効能:血行促進、記憶力向上、抗菌作用

● セージ(Sage)

渋みを含んだ重厚な香りで、加熱するとまろやかに。

●相性の良い豆製品:厚揚げ、ひよこ豆

●調理法:炒め物やオーブン焼きに使用

●効能:抗菌、消化促進、抗炎症作用

● ベイリーフ(ローリエ)

煮込み料理の定番スパイス。控えめながら奥行きある香り。

●相性の良い豆製品:大豆、白インゲン豆

●調理法:スープや煮豆に加え、煮込んだ後に取り出す

●効能:整腸、リラックス、抗菌

また、これらのスパイスは単独で使っても十分に香りを引き立ててくれますが、複数を組み合わせてブレンドすることで、より複雑で奥行きのある風味が生まれます。特に、豆製品のような淡白な素材と組み合わせる場合、香りの個性を活かしながらも全体のバランスを保つことが重要です。

たとえば、クミン・コリアンダー・カルダモン・クローブを組み合わせた「インド風スパイスブレンド」は、ひよこ豆のカレーやレンズ豆のスープとの相性が抜群です。また、シナモン・スターアニス・山椒を組み合わせた「和中折衷風ブレンド」は、黒豆の煮物や厚揚げの甘辛煮を一味違った風味に変えてくれます。

さらに、スパイスの香りは心にも作用します。たとえば、カルダモンやフェンネルの香りにはリラックス効果があり、食事時間を心地よいものにしてくれます。料理を食べる時間は単なる栄養補給ではなく、心と体の調和を整える大切なひとときであることを、香りのあるスパイスが改めて気づかせてくれるのです。

スパイスには、それぞれの香りに込められた文化や薬効があり、料理の可能性を大きく広げてくれます。それは単なる「味付け」の域を超え、日々の食卓を彩る「表現手段」としての存在でもあります。

次章では「辛味」にフォーカスを当て、刺激と風味のバランスについて解説します。辛味スパイスの特性を知ることで、料理の幅はさらに広がり、新しい味の発見へとつながります。

第4章:辛味スパイスの活用

辛味スパイスは、味覚に刺激を与えるだけでなく、体を温め、食欲を促進し、血行を良くするなどの健康効果があることで知られています。豆製品は味わいがやさしく、ボリュームはあっても味が単調になりがちですが、そこに辛味を適度に加えることで、料理全体のメリハリが生まれ、満足感を高めることができます。

本章では、辛味をもたらすスパイスの種類と、それぞれの特徴、豆料理との相性、使い方のコツを詳しく紹介します。単なる「辛い」だけでなく、辛さの質や香りの背景を知ることで、料理の幅をさらに広げていきましょう。

● チリペッパー(唐辛子)

●特徴:鋭い辛味と鮮やかな赤色。粉末状やホール、ペースト状など多様な形状で流通。

●使い方:ひよこ豆のカレー、納豆のピリ辛炒め、豆腐の麻婆風炒めに。

●健康効果:発汗促進、血行促進、代謝向上

● カイエンペッパー

●特徴:唐辛子よりも鋭く持続性のある辛味。パウダーで流通し、欧米では一般的。

●使い方:レンズ豆のスープ、スパイシーな豆ドレッシングなどに。

●健康効果:脂肪燃焼促進、風邪予防

● ブラックペッパー

●特徴:香りとピリッとした刺激を持ち、和洋中問わず幅広く使用。

●使い方:厚揚げの黒胡椒炒め、豆腐サラダにミル挽きで仕上げ。

●健康効果:整腸、抗酸化、消化促進

● ホワイトペッパー

●特徴:ブラックペッパーよりマイルドで後味がすっきり。

●使い方:豆乳スープ、白インゲンの煮込みなど、色を損ねたくない料理に最適。

●健康効果:消化促進、抗菌作用

● ジンジャー(しょうが)

●特徴:やさしい辛味と爽やかな香り。生でも乾燥でも利用可能。

●使い方:黒豆の煮物に風味を、納豆の薬味として。

●健康効果:冷え性改善、免疫力アップ、吐き気抑制

● マスタードシード

●特徴:加熱することで香ばしい辛味が引き立ち、弾ける音も楽しめる。

●使い方:ひよこ豆のスパイス炒め、油揚げのスパイシー煮物に。

●健康効果:抗菌、抗炎症、代謝促進

● ワサビ(和山葵)

●特徴:ツーンとした瞬間的な刺激。和食に欠かせない香辛料。

●使い方:冷奴や納豆、豆腐料理の薬味に。

●健康効果:殺菌、血流促進、抗酸化

● 山椒(さんしょう)

●特徴:柑橘系の香りと痺れるような独特の刺激。

●使い方:麻婆豆腐、厚揚げの煮物、黒豆の甘辛煮に一振り。

●健康効果:胃腸活性化、血流促進、抗菌作用

● 辛味スパイスのブレンド活用術

辛味スパイスは単体で使うのも良いですが、他の香り系スパイスやハーブと組み合わせることで、辛味に奥行きが生まれます。以下はおすすめのブレンド例です:

●辛味+香り系(チリ+クミン+コリアンダー):チリコンカンやダル風煮込みに最適。

●辛味+酸味(カイエン+レモン汁+パプリカ):豆サラダに爽やかな刺激をプラス。

●辛味+発酵(山椒+味噌+にんにく):厚揚げや納豆の炒め物におすすめ。

● 辛味スパイス使用の注意点

●辛味スパイスは加熱により辛さが和らぐものもある(例:唐辛子)。仕上げに加えると鮮烈な辛味が残る。

●子どもや高齢者が食べる場合は量を控えめに。

●スパイスを多用する場合は、香り・酸味・甘味とのバランスをとることが大切。

第5章:色を加えるスパイスの魅力

料理は味覚だけでなく、視覚でも楽しむもの。色鮮やかな料理は、それだけで食欲を刺激し、心まで明るくしてくれます。スパイスの中には、料理に自然な色味を加えつつ、風味や健康効果も期待できるものがあり、特に豆製品と組み合わせることで、食卓の印象をぐっと華やかにしてくれます。

この章では、主に「色」をテーマとしたスパイスの種類、特徴、豆製品との組み合わせ例、そして栄養面での利点を詳しく解説します。

● ターメリック(Turmeric)

●色味:鮮やかな黄色。カレー粉の主成分でもある。

●風味:土のような香りとほのかな苦味。

●使い方:レンズ豆のスープ、黄色い豆ごはん、厚揚げの炒め物に少量。

●効能:抗炎症、肝機能強化、抗酸化、認知機能サポート(主成分クルクミンによる)

●注意点:過剰摂取や空腹時の摂取で胃に負担を感じる人もいるため、加熱調理で使用を推奨。

● パプリカ(Paprika)

●色味:赤〜橙色。鮮やかな発色で甘味のある種類が多い。

●風味:マイルドでクセが少なく、辛くないタイプが主流。

●使い方:ひよこ豆のサラダ、白インゲンの煮込み、ドレッシングやディップの彩りに。

●効能:ビタミンC、βカロテンが豊富。美肌、免疫力向上。

● サフラン(Saffron)

●色味:高貴な黄金色。非常に少量で強い色素を持つ。

●風味:繊細でほのかに甘く、わずかな苦味。

●使い方:サフランライスと豆カレーの組み合わせ、豆乳スープのアクセント。

●効能:鎮静、リラックス、不眠改善、PMS緩和など(抗うつ作用も注目)

●注意点:高価なので使う量は慎重に。水や牛乳で事前に抽出して使用すると効率的。

● ビーツパウダー(Beetroot Powder)

●色味:濃い赤紫。自然な甘みがあり、料理の色づけに活躍。

●使い方:豆腐や豆乳を使ったピンク色のディップ、甘めの煮豆に。

●効能:鉄分、葉酸が豊富で、貧血予防や血流改善に効果的。

● アナトー(Annatto)

●色味:オレンジ〜赤褐色。南米原産の木の種子から採れる。

●使い方:油に色を移して、豆と炒める調理法が一般的。

●効能:抗酸化作用、眼精疲労予防、肌の健康維持。

その他の天然色素スパイス

●クロクミン抽出パウダー(濃縮ターメリック):ごく微量で濃い色づけ。

●紫芋パウダー:スイーツ向けだが、小豆や白豆と合せた和スパイス風に使える。

●緑茶粉末(抹茶):抹茶×黒豆×スパイスで和風アレンジ。

● 色味がもたらす心理的効果と料理への影響

●黄色系(ターメリック):食欲増進、活力アップ。カレーや炒め物に最適。

●赤系(パプリカ・サフラン):刺激・エネルギー・高揚感。食卓のアクセントに。

●紫・ピンク系(ビーツ):かわいらしさや安心感を与え、豆乳や豆腐スイーツ向き。

料理の色は、味の印象にも大きく影響します。特に豆料理は茶色や白が中心になりがちなので、色を加えることで「視覚的な変化」=「新しいおいしさ」を創出できます。

第6章:消化・保存に役立つスパイス

スパイスの中には、香りや味だけでなく、消化を助けたり、料理の保存性を高めたりする作用をもつものが多くあります。特に豆製品は、栄養豊富である一方で、消化に時間がかかるという面があります。そのため、こうしたスパイスを組み合わせることで、体にやさしい食べ方が実現できます。

この章では、豆料理に取り入れることで、胃腸への負担を軽減し、より快適に豆を楽しむためのスパイスを紹介します。また、常備菜や保存食としての豆料理を支える保存性の高いスパイスもあわせて解説します。

● アサフェティダ(ヒング)

●特徴:独特な硫黄のような香りを持つが、加熱することでクセが和らぐ。

●使い方:テンパリングで最初に油に香りを移して使用。特にレンズ豆やひよこ豆のカレーに最適。

●効能:強力な消化促進作用、ガスの発生抑制、抗菌・抗ウイルス作用

● フェヌグリーク(Fenugreek)

●特徴:メープルシロップのような香りが加熱により引き立つ。

●使い方:炒め物、カレーの香味づけ、スープの香り出しに。

●効能:胃腸保護、糖尿病予防、食欲増進、母乳分泌促進

● ジンジャー(しょうが)

●特徴:生と乾燥で風味や薬効が変化。体を温める作用がある。

●使い方:豆の煮物やスープ、豆腐料理のアクセントに。

●効能:消化促進、冷え改善、抗炎症、抗酸化

● クミン

●特徴:カレーの香りの土台とも言えるスパイス。

●使い方:テンパリングで使用。豆の煮込みや炒め物、炊き込みご飯に。

●効能:消化促進、食欲増進、腸内ガス抑制

● タイム、ローリエ、クローブ

これらは豆の煮込み料理でよく用いられ、抗菌・抗酸化作用によって、料理の日持ちをよくし、風味を深める効果があります。特にローリエは煮豆やスープに加えるとえぐみを抑え、豆特有のにおいも和らげてくれます。

●使い方:煮込み料理に1〜2枚加えて加熱し、完成時に取り除く。

●効能:抗菌、防腐、食欲促進、リラックス効果

● 保存食としての豆料理とスパイス

スパイスを加えることで、常備菜・作り置き料理の保存性がアップします。以下は保存性を高める豆スパイス料理例です:

●豆とスパイスのきんぴら風炒め(クミン・ジンジャー):冷蔵で3〜4日保存可能。

●スパイス入り煮豆(ローリエ・クローブ):冷蔵保存で5日、冷凍も可。

●ひよこ豆のスパイシーマリネ(パプリカ・フェヌグリーク):冷蔵庫で3日程度日持ち。

調理の際に殺菌作用のあるスパイスを加えることで、余計な添加物に頼らずとも保存力のあるおかずが作れます。

また、保存中に味がなじんで美味しさが増すという利点もあり、週末に仕込んでおくことで、忙しい平日の食卓にも活躍します。

第7章:豆製品×スパイス レシピ集

本章では、豆製品とスパイスを掛け合わせた具体的なレシピを紹介します。初心者でも取り組みやすく、日常的な食卓で無理なく楽しめるよう、和・洋・エスニックのバランスを考慮した構成にしています。どのレシピも「香り」「辛味」「彩り」「消化」「保存」を意識したスパイス使いがポイントです。

● レンズ豆のスパイススープ(インド風ダルスープ)

材料(2人分)

●レンズ豆:100g

●玉ねぎ:1/2個(みじん切り)

●にんにく・しょうが:各1片(すりおろし)

●クミンシード:小さじ1/2

●ターメリック:小さじ1/2

●カイエンペッパー:少々

●塩:適量

●水:500ml

●油(またはギー):大さじ1

作り方

1.レンズ豆を洗って鍋に水とともに入れ、柔らかくなるまで煮る(約15分)。

2.別鍋に油を熱し、クミンシードをテンパリング。

3.玉ねぎ、にんにく、しょうがを炒めて香りを出す。

4.ターメリックとカイエンを加え、煮たレンズ豆を加えてさらに煮込む。

5.塩で味を調えて完成。

ポイント:胃腸を温めるスパイスで、体の中から元気に。

● 味噌×クミンのスパイス炒め(和風アレンジ)

材料(2人分)

●厚揚げ:1枚(食べやすく切る)

●ピーマン・パプリカ:各1/2個(細切り)

●クミンシード:小さじ1

●味噌:大さじ1

●みりん:大さじ1

●ごま油:大さじ1

作り方

1.フライパンにごま油とクミンを入れてテンパリング。

2.厚揚げ、野菜を順に加えて炒める。

3.味噌とみりんを混ぜて加え、全体に絡めて完成。

ポイント:味噌の旨味にクミンの香りが絶妙にマッチ。

● チリコンカン(ひよこ豆と牛ひき肉の煮込み)

材料(3〜4人分)

●ひよこ豆(ゆで):200g

●牛ひき肉:200g

●玉ねぎ・にんにく:各1個、1片

●トマト缶:1缶

●クミン、パプリカ、チリパウダー:各小さじ1

●オレガノ、塩、胡椒:適量

●オリーブオイル:大さじ1

作り方

1.オイルで玉ねぎ・にんにくを炒め、香りを出す。

2.牛ひき肉を加えて炒め、スパイスを加えてなじませる。

3.トマト缶、豆を加えて20分ほど煮込む。

ポイント:パンにもご飯にも合う万能スパイス豆料理。

● 小豆とシナモンのやさしい煮物(スイーツにも)

材料(2〜3人分)

●小豆:100g

●水:400ml

●きび糖:40g

●塩:少々

●シナモンスティック:1本

作り方

1.小豆を軽く洗い、水と一緒に鍋に入れて沸騰後15分煮て湯を捨てる。

2.再度水を加え、シナモンスティックと一緒に弱火で30分煮る。

3.砂糖と塩を加えてさらに10分煮詰める。

ポイント:おやつにも主菜にもなる甘辛バランス。冷蔵で3日保存可能。

● 納豆のカレー風炒め

材料(2人分)

●納豆:1パック

●玉ねぎ:1/4個(みじん切り)

●カレー粉:小さじ1

●ガラムマサラ:小さじ1/2

●醤油:小さじ1

●ごま油:小さじ1

作り方

1.ごま油で玉ねぎを炒め、カレー粉と納豆を加える。

2.ガラムマサラ、醤油を加えてさっと炒め合わせる。

ポイント:和×スパイスの意外な相性がクセになる一品。

● 応用レシピのアイデアメモ

●豆腐×バジル×パプリカ:冷ややっこをイタリアン風に。

●レンズ豆×ターメリック×カルダモン:南インド風レモンダル。

●黒豆×ローズマリー×オリーブオイル:洋風煮豆サラダ。

●白花豆×スターアニス×八丁味噌:中華風煮物アレンジ。

料理はレシピ通りである必要はありません。スパイスの種類や分量を調整したり、豆製品を変えるだけでも、まったく新しい一皿が生まれます。まずは、ひとつのレシピからスパイス使いに慣れ、そこから自分だけの「豆×スパイス」料理のレパートリーを広げていきましょう。

第8章:基本の調理テクニック

スパイスや豆製品を日常の料理に活用するには、基本的な調理テクニックを身につけておくことが大切です。本章では、初心者でもスムーズに調理できるよう、スパイスの炒め方や豆の下ごしらえ、火加減のポイントなど、実践的な技術を紹介します。

● スパイスの使い方:基本の「炒め方」

テンパリング(香り出し)

●油にホールスパイスを加えて弱火で熱し、香りを油に移す。

●例:クミンシード、マスタードシード、フェヌグリークなど。

●ポイント:煙が立たない程度の中弱火でじっくり。焦げると苦味に変化するので注意。

パウダースパイスの投入タイミング

●料理の途中または仕上げ段階に加える。

●高温すぎると焦げやすく、香りが飛びやすい。

●水分のある具材と一緒に加えて風味を閉じ込める。

● スパイスを焦がさない火加減と順番

1.ホールスパイス→香味野菜(にんにく・しょうがなど)→パウダースパイスの順。

2.強火ではなく中弱火〜中火でじっくり香りを引き出す。

3.香りが立ったらすぐ具材を投入して、過熱を分散させるのがコツ。

● 豆の下ごしらえの基本

乾燥豆の場合

●一晩(8時間程度)水に浸すことで、調理時間が短縮され、消化にもよくなる。

●浸水時に少量の重曹を加えると、皮がやわらかくなる。

●浸水後は水を替えてから加熱することで、アクやえぐみを除去。

レンズ豆・ひよこ豆の注意点

●レンズ豆は浸水不要。洗ってすぐ煮られるが、崩れやすいため火加減に注意。

●ひよこ豆は硬めなので圧力鍋か長時間煮込みが向いている。

● 加熱時間と火加減

●豆の種類によって、加熱時間は異なる。

●加熱しすぎると煮崩れし、短すぎると芯が残るため、調理の目的(スープ・煮物・サラダ)に応じて調整。

●保温調理(シャトルシェフや炊飯器)も活用すれば、ガス代節約にもつながる。

● 調理器具の工夫

●スパイス用小鍋やフライパン:テンパリング専用に小ぶりな鍋を使うと便利。

●すり鉢・スパイスミル:香りを最大限に引き出すには、使う直前の粉砕がベスト。

●圧力鍋・ホットクック:豆の煮込みに最適で、時短かつ省エネ調理が可能。

● 料理を引き立てるスパイスの順番と量のコツ

●スパイスは入れすぎると味がぼやけるため、少量から試す。

●慣れてきたら「主役」と「脇役」を意識した配合を試す。

〇例:クミン主役、コリアンダー脇役、カルダモンは香りの余韻。

スパイスと豆を美味しく、効率よく料理に取り入れるには、基本の技術とちょっとしたコツが鍵となります。最初はシンプルな料理から始めて、少しずつスパイスの扱いに慣れていきましょう。

第9章:ブレンドスパイスの作り方

スパイスの世界には「単品での使用」だけでなく、複数のスパイスを組み合わせた「ブレンドスパイス」という奥深い楽しみ方があります。ブレンドスパイスは、料理の一体感を高めるだけでなく、香りの層を重ね、味に深みを出してくれる存在です。

この章では、代表的なブレンドスパイスのレシピと、豆料理への応用方法、自作ブレンドの基本ルールや保存方法を紹介します。スパイス使いに慣れてきた方にもおすすめの内容です。

● 代表的なブレンドスパイスと豆料理への活用例

ガラムマサラ(インド)

●構成スパイス:クミン、コリアンダー、クローブ、カルダモン、シナモン、ブラックペッパーなど(地域や家庭で異なる)

●特徴:香り高く、料理の仕上げに加える。

●合う豆料理:レンズ豆のスープ、納豆カレー、豆と野菜のスパイス炒め

チャットマサラ(インド)

●構成スパイス:クミン、アムチュール(乾燥マンゴー粉)、ブラックソルト、ミントなど

●特徴:酸味と塩気がある風味で、食欲をそそる。

●合う豆料理:ひよこ豆のサラダ、納豆の冷菜、豆のピクルス風和え物

ファイブスパイス(五香粉/中国)

●構成スパイス:スターアニス、クローブ、シナモン、フェンネル、山椒

●特徴:甘みと刺激が共存する複雑な香り。

●合う豆料理:黒豆の甘辛煮、厚揚げの中華風炒め、小豆入り中華粥

ハリッサ風ミックス(北アフリカ)

●構成スパイス:パプリカ、チリペッパー、クミン、コリアンダー、ガーリックパウダーなど

●特徴:辛味と旨味が共存する調味ミックス。

●合う豆料理:ひよこ豆とトマトの煮込み、レンズ豆のパスタソース

● 自作ブレンドの基本ルール

1.目的を決める:スープ用/煮物用/炒め物用など、用途を明確に。

2.香りの主軸を選ぶ:クミン or コリアンダーをベースにすると安定しやすい。

3.バランス配合を意識する:香り(主軸)6:甘み(シナモンなど)2:辛味(チリなど)1:深み(クローブ、山椒など)1 を目安に。

4.少量からテストブレンド:初回は小さじ1ずつ程度から混ぜ、香りと味を確認。

● ブレンドスパイスの保存方法

●容器:遮光性の高い瓶やアルミパックがベスト。

●保存場所:直射日光・高温多湿を避け、冷暗所に保管。

●使用期限:香りを保つため、1〜2か月で使い切るのが理想。

●ラベル:日付・ブレンド名・内容を書いて貼ると管理しやすい。

● 豆料理用おすすめオリジナルブレンド例

● 和風スパイスミックス

●構成:粉山椒、焙煎ごま、乾燥ネギ、しょうがパウダー、塩

●合う料理:納豆ごはん、味噌汁、豆腐ハンバーグ

● 朝食ブレンド(甘め)

●構成:シナモン、カルダモン、ジンジャー、ナツメグ、ビーツパウダー

●合う料理:小豆とヨーグルト、豆乳パンケーキ

ブレンドスパイスは、香りの重なりやアクセントの違いによって料理の印象が大きく変わります。自作ブレンドを作ることで、自分だけのオリジナル豆料理の世界が広がっていきます。

第10章:健康と薬膳の視点から見るスパイス

スパイスは、古くから世界各地で「薬」として用いられてきた歴史があります。特に東洋医学やインドのアーユルヴェーダでは、体質や季節、気候に応じてスパイスを使い分け、健康維持や病気予防に活用してきました。

本章では、「体を温める/冷やす」「気を巡らせる」「消化を助ける」といった観点から、スパイスと豆製品の組み合わせがどのように薬膳的な効果をもたらすのかを解説します。毎日の料理に“食養生”の視点を取り入れるためのヒントにしてください。

● 体を温めるスパイス

冷えは万病の元とされ、特に冬場や冷房による体の冷えは注意が必要です。以下のスパイスは「陽性」として体を内側から温め、代謝を高める働きがあります。

●ジンジャー(生姜):温活の定番。乾燥生姜は生よりも温め効果が高い。

●シナモン:血流を促進し、冷え性改善に。

●ブラックペッパー:胃腸を温め、消化を助ける。

●クローブ:体を深部から温める力があり、冬の煮込み料理に最適。

▶ 相性の良い豆:黒豆、ひよこ豆、厚揚げ ▶ 応用料理例:黒豆のスパイス甘煮、ひよこ豆のスパイシースープ

● 体を冷やすスパイス

暑い季節や火照り、熱っぽさを感じる時には、体を鎮静させて熱を外に出すスパイスを選びます。

●コリアンダー:清涼感があり、利尿作用で体内の余分な熱を排出。

●フェンネル:胃腸を整えながらも、鎮静・リラックス作用。

●カルダモン:清涼感と甘さを兼ね備え、口内をすっきりさせる。

▶ 相性の良い豆:豆腐、レンズ豆、小豆 ▶ 応用料理例:豆腐のハーブ冷菜、レンズ豆とフェンネルのサラダ

● 消化促進・整腸スパイス

豆類は食物繊維が豊富な反面、消化がやや重い傾向があります。スパイスの中には消化器官を活性化し、腸内のガスや不快感を軽減する効果をもつものが多くあります。

●アサフェティダ:消化ガス抑制に最適。豆カレーなどに少量加える。

●クミン:腸の働きを助け、消化を促進。

●フェヌグリーク:胃をやさしく温め、整腸作用も。

▶ 応用料理例:ダルカレー、スパイス炒め豆腐、ひよこ豆のきんぴら

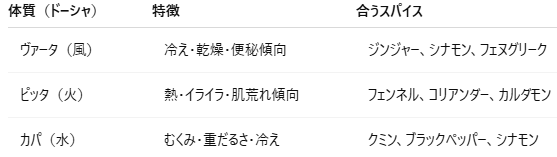

● 体質・季節別のスパイス選び(アーユルヴェーダ視点)

季節や気分に合わせてスパイスを使い分けることで、心身のバランスを整えることができます。

● 食養生としての「豆×スパイス」のすすめ

豆は、気(エネルギー)を補い、血を養うとされる優れた食材です。これにスパイスの力を掛け合わせることで、消化吸収のサポート、体質改善、冷え対策、アンチエイジングなど、幅広い健康効果が期待できます。

●朝の温活スープ:レンズ豆+ジンジャー+クミン

●夏のデトックススープ:豆腐+コリアンダー+フェンネル

●更年期サポート:黒豆+シナモン+フェヌグリーク

食べ物は、薬にもなり、毒にもなります。スパイスと豆を上手に活用し、自分や家族の体調に寄り添った「食べるケア」を日常に取り入れてみてください。

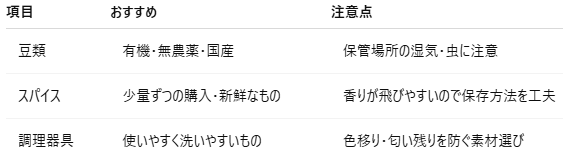

第11章:材料と調理器具の選び方

美味しい豆スパイス料理を作るには、材料の質と調理器具の選定が欠かせません。スパイスは香りが命、豆は鮮度と煮え方が味を左右します。本章では、素材と器具の選び方、保存法、購入時のポイントなど、実践的なノウハウを紹介します。

● 豆製品の選び方

乾燥豆

●ポイント:粒がそろっていて、ひび割れやカビがないものを。

●保存方法:湿気を避け、密閉容器で冷暗所保管。虫対策にローリエを一緒に入れると◎

●おすすめ豆:北海道産大豆、小豆、レンズ豆(輸入品も豊富)、有機JAS認証品

加工豆製品(豆腐・厚揚げ・納豆・味噌)

●豆腐:添加物が少なく「にがり」使用のものは大豆本来の風味が感じられる。

●納豆:ひきわり・小粒・大粒など料理用途に応じて選択。

●味噌:生味噌(加熱処理なし)は乳酸菌が生きていてスパイスとの相性も良好。

●厚揚げ・油揚げ:油の質が味に直結するため、国産大豆・国産油使用が望ましい。

● スパイスの選び方と保存法

ホールスパイス

●選び方:粒がしっかりしていて色が均一なもの。

●保存:直射日光・高温多湿を避け、遮光瓶またはジッパーバッグに入れ冷暗所へ。

パウダースパイス

●選び方:香りが強く、鮮やかな色のもの。開封後は空気に触れないよう密閉を。

●賞味期限:香りを保つなら1〜2か月で使い切るのが理想。

購入場所

●おすすめショップ:自然食品店、スパイス専門店(オンライン含む)、アジア食材店

●見分け方:原材料がシンプルなもの、添加物不使用、できればオーガニック。

● 調理器具の選び方

鍋・フライパン

●鉄・ステンレス鍋:スパイスを炒めても香りが残りにくく、洗いやすい。

●ホーロー鍋:煮豆やスープに適しており、色移りしにくい。

●小鍋(テンパリング用):直火に強い小鍋があるとスパイス炒めが手軽に。

すり鉢・ミル

●すり鉢・乳鉢:和スパイスや少量使いに最適。

●電動スパイスミル:大量調理や複数ブレンドを作る場合に便利。

保存容器

●ガラス瓶:遮光タイプが理想。ラベルで管理。

●スパイスラック:湿気がこもらない通気性の良い場所を選ぶ。

● 材料・器具選びのコツまとめ

料理は素材と道具選びで味が大きく変わります。良い材料と器具にこだわることで、豆とスパイスの魅力を最大限に引き出すことができます。

第12章:日常に取り入れるためのヒント

「豆×スパイス」の組み合わせは、健康にも味覚にも嬉しい効果があることがわかっていても、いざ日々の食卓に取り入れるとなると、どうしてもハードルが高く感じてしまう方も多いかもしれません。スパイスは「特別な調味料」「難しいもの」と思われがちですが、実際には非常に柔軟で、少量でも料理に深みやアクセントを加えることができます。

本章では、無理なく毎日の生活にスパイスと豆製品を取り入れるためのアイデアを、初心者向け・忙しい人向け・家族向けなどのシチュエーション別に紹介します。日々の生活に自然に溶け込むスパイス活用術を身につけて、心も体も喜ぶ食卓を目指しましょう。

● 初心者でもできる「1スパイス+1豆製品」からのスタート

最初は、1種類のスパイスと1つの豆製品だけを使う簡単な組み合わせから始めましょう。スパイスの香りや風味を一つずつ体験することで、自然と応用がきくようになります。

●納豆+ブラックペッパー:混ぜるだけで香りとピリッとした刺激が加わり、いつもの納豆がグレードアップ。

●豆腐+クミン:テンパリングしたクミンを油ごと冷奴にかけると、一気に異国風の香りと味わいに。

●小豆+シナモン:煮小豆に少量のシナモンを加えるだけで、和洋折衷の甘みが楽しめるおやつや朝食に。

これらの組み合わせは、調理時間も短く、洗い物も少なくて済むため、忙しい日常でも無理なく取り入れられます。

● 忙しい人向け:時短×作り置きの工夫

スパイス豆料理は「作り置き」「保存」が効くのも魅力のひとつ。平日忙しい方は、週末にまとめて調理しておくのがおすすめです。

●スパイス煮豆:ターメリックやローリエとともに煮た大豆は、冷蔵で3日・冷凍で2週間持つ。サラダや丼にも使い回しOK。

●スパイスマリネ豆:ひよこ豆とクミン・パプリカ・オリーブオイルでマリネ。冷蔵で3日保存でき、パンや肉料理の付け合わせにも最適。

●スパイスふりかけ:焙煎したスパイスと粉山椒、塩をブレンドして常備。豆腐・ご飯・サラダに活用可。香りのリフレッシュにも。

作り置きには保存容器やジップパックを活用し、食べきれる量でこまめに仕込むことが長続きの秘訣です。

● 家族全員で楽しむ豆×スパイス

家族にスパイスが苦手な人や小さな子どもがいる場合でも、工夫次第で楽しく取り入れられます。

●子ども向け:香りの強くないパプリカパウダーやターメリックを使えば、見た目も明るく、やさしい味に。オムレツやコロッケに豆を加えれば栄養価もアップ。

●高齢者向け:辛味を控えめにし、ジンジャーやシナモンで体を温める工夫を。柔らかく煮た豆は食べやすく、栄養補給にも。

●夫婦で楽しむ:ワインに合う豆×スパイスおつまみ(例:黒豆+ローズマリー炒め、ひよこ豆のガーリックチリ炒め)で、ちょっと特別な夕食に。

スパイスは「家族の好み」に合わせて調整可能なのも魅力のひとつです。

● 生活スタイル別のスパイス習慣

1.ライフスタイル:一人暮らし

●おすすめの取り入れ方:豆とスパイスの缶詰を常備。レトルトやインスタントに一振りでOK

2.ライフスタイル:共働き家庭

●おすすめの取り入れ方:日曜の「スパイス仕込みデー」を習慣に。作り置きで平日がぐっと楽に

3.ライフスタイル:健康志向の人

●おすすめの取り入れ方:ターメリック×豆乳で「黄金ラテ」、小豆とシナモンの朝スムージーなど

4.ライフスタイル:育児中のご家庭

●おすすめの取り入れ方:スパイスの香りで偏食改善。子ども用と大人用で辛さを変える工夫が鍵

● 豆×スパイスの「ちょい足し」アイデア

料理の仕上げにスパイスを少し加えるだけでも、大きな変化を感じられます。

●納豆にカレー粉・ガラムマサラをほんの少し:エスニック風に変化。

●味噌汁に山椒やジンジャーパウダーをひとつまみ:体が温まる朝食に。

●おにぎりに黒豆+パプリカパウダーを混ぜ込む:彩りも香りも楽しめる。

●サラダに炒ったクミンシードとレモン汁を:ヘルシーかつ爽やかなアクセントに。

豆とスパイスは、特別な知識や技術がなくても、少しの工夫で日常に溶け込ませることができます。最初の一歩は小さくても、その積み重ねがやがて家庭の味として根付いていくはずです。健康のため、美味しさのため、そして楽しさのために、今日から気軽に豆×スパイスのある暮らしを始めてみましょう。

最終章:豆とスパイスで広がる豊かな食卓

「豆×スパイス」という組み合わせには、単なる調味料や食材を超えた奥深さと可能性があります。豆は長年にわたり、日本人の食文化と健康を支えてきた食材。一方のスパイスは、世界各地で医療・食文化・宗教と密接に関わりながら発展してきた、人類共通の「自然からの贈り物」です。

この二つが出会うことで、料理の味わいは驚くほど多彩になります。そして、それは同時に、暮らしの中に小さな喜びや気づきをもたらしてくれるものでもあります。

● 「香り」が暮らしに与える癒しの力

料理の香りは、私たちの心に直接働きかけます。たとえば、クミンやコリアンダーの芳香は活力を与え、シナモンやジンジャーの甘く温かな香りは安心感をもたらします。香りは記憶と感情に結びつく感覚であり、特定のスパイスの香りが、思い出や旅先の体験を呼び起こすことさえあります。

スパイスは五感のうち「嗅覚」を満たすことで、食事を単なる栄養補給から“体験”へと昇華させてくれる存在です。心が疲れているとき、気分が沈んでいるときにも、スパイスの香りが静かに寄り添い、元気を与えてくれることがあるのです。

● 「手間をかけること」が生む楽しみ

テンパリングで香りを立てる、ホールスパイスを砕く、豆をじっくり戻す…。こうした作業は、忙しい現代では省略されがちかもしれませんが、実はこの「ひと手間」にこそ料理の面白さと心の豊かさが宿っています。

スパイスと向き合い、豆を丁寧に扱う時間は、自分自身の体調や気分と向き合う時間でもあります。料理は決して効率性だけでは語れない、創造と癒しの時間であり、食べることが、自分や大切な人を想う時間になるのです。

さらに、家庭料理にスパイスを取り入れることで、子どもたちにも「香りの記憶」や「世界の食文化への関心」を育むきっかけになります。味覚と同じように、香りの感性も育てていけるのです。

● 健康・文化・味覚がひとつになる

豆とスパイスを用いる料理は、和・洋・中・エスニックなど、あらゆる文化を超えて楽しめます。たった1つの食材、1つの香りが、世界中の食卓へとつながっていく──それがこの組み合わせの持つ魅力です。

また、豆には豊富な植物性たんぱく質や食物繊維、スパイスには抗酸化や整腸作用など、健康への効果も科学的に証明されつつあります。楽しみながら健やかに生きるための「食の知恵」が、このテーマには詰まっているのです。

食卓を通じて、家族やパートナーとコミュニケーションを深めたり、自分の健康状態に気づいたりと、料理がもたらす豊かさは実に多面的です。豆とスパイスは、そうした営みの中で「自然な医食同源」を実現してくれるツールとなります。

● 明日から、できることから始めよう

難しく考えず、まずはひと振りのスパイスから、ひと口の豆料理から。「今日はどのスパイスにしよう?」「今の体調に合う豆はどれかな?」そんなふうに選びながら、食卓に向かう時間が少しでも楽しみになれば、このガイドの目的は果たされます。

味の好みは人それぞれでも、香りを楽しむという行為には共通の癒しがあります。そして、ほんの少しのスパイスが、いつもの豆料理に変化をもたらし、新しい発見を生むきっかけになるのです。